「SKIPシティアワード」と 「最優秀作品賞」を受賞しました!

JVTAが字幕制作でサポートしている国際コンペティション「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2015」。その審査結果が発表され、修了生が英語字幕を手がけた長編ドキュメンタリー『あした生きるという旅』と短編映画『わたしはアーティスト』が見事受賞を果たしました! 審査員と観客をグッと引きつけた両作品。映像翻訳の現場では何が起きていたのか、修了生と共に字幕作りに携わった映像翻訳ディレクター2人に話を聞きました。

長編コンペティション部門・SKIPシティアワード受賞

『あした生きるという旅』(監督:内田英恵)

●48歳でALS(筋委縮性側索硬化症)を発症した宏とその妻・公子を追うドキュメンタリー。

ⒸHanae Uchida

今までやったことのない

字幕の作り方でした

「難病・ALSを発症した宏さんが、妻の公子さんと旅に出る話です。とにかく宏さんの愛情深さがすごくて、制作中に何度もウルッときてしまいました。表情すら作れない状態なのに一生懸命コミュニケーションを取ろうとする宏さんと、つらさを一切見せない公子さんの姿が印象的でした」。宏さんは“ひらがな表”と目の動きだけで意思を伝える。「その翻訳が一番難しく、修了生の方と何度も話し合いました。例えば、宏さんが『あ・い・し・て・る』と公子さんに伝えるシーンは、そのままローマ字で字幕にするべきか、セリフの最後に英語で解説を入れるべきか…。とても悩みましたね。最終的には文字数はあまり気にせず『I・L・O・V・E…』と英語を一文字ずつ当てました。今までやったことのない字幕の作り方です」。同作品ならではの苦労もあったそう。「病気にまつわる専門用語。お医者さんが話しているシーンでも登場するので、調べて確認することが多かったです。とはいえ、作品のメッセージが観客に伝わったからこその受賞。修了生の方と喜びを分かち合いたいです!」。(MTCディレクター ジェシー・ナス)

短編コンペティション部門・最優秀作品賞

『わたしはアーティスト』(監督:籔下雷太)

●ビデオアートに没頭する沙織は、撮影現場を同じクラスの健太に見られてしまう。

Ⓒraita.yabushita

どういう感情で“変わってる”と言ったのか

修了生の方とじっくり考えました

「人付き合いが苦手な女子高生・尾崎沙織は、自分を主人公にした映像を撮ることに没頭する毎日。そんな沙織がある時、クラスメートの男の子に恋をして外の世界に踏みだそうとするのですが…。思春期の微妙な心情をうまく描いた作品です」。字幕作りでは、特に言葉のニュアンスを正確に訳すことに注意したそう。「例えば、沙織が同じクラスの健太と初めて放課後一緒に帰るシーン。健太は『尾崎さんって変わってるよなー』と言うのですが、この“変わってる”をstrangeと訳すのか、crazyがいいのか、それともuniqueにするべきかで議論をしました。決め手となったのは、健太が沙織にどういう感情でそう言ったのかということ。ストーリーは後半で思わぬ展開を見せますが、少なくともこの時の健太は沙織にちょっと好意を抱いていたはず。だから、ネガティブなニュアンスを持たず“個性的な”という意味のuniqueを選びました。たった一つの単語を訳すにも、作品全体の流れをしっかりと把握することがとても大切です。字幕を作りながら、全員で『この作品は面白い!』と話題にしていたので、納得の受賞です!」(MTCディレクター 板垣七重)

★SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2015 公式サイト

http://www.skipcity-dcf.jp/

【info】

映画の字幕作りについてもっと知りたい! という方は、日本映像翻訳アカデミーのオープンスクールへどうぞ! 次回開催は9/13(日)、参加無料です。

https://www.jvta.net/?p=2504

第66回 偶然が生み出したもの

【最近の私】とある自転車の大会で、とある基準のタイムを切った。いわば“坂バカチャリダー初段”。苦節6年。努力は実る。

特撮の現場では、誰も予想できなかった事態がしょっちゅう起こるらしい。ほとんどの場合、撮り直しとなったようだが、中にはそんなハプニングをNGにせず、そのままストーリーに活かしたものもある。

例えば、『ウルトラマン』の第23話『故郷は地球』(当ブログの第3回:『怪獣の正体』http://jvtacademy.com/blog/co/star/2010/05参照)で、怪獣ジャミラの眼から光が消えるシーン。実は、撮影中に起きた電気系統のトラブルが原因だったのだが、まるでジャミラの深い悲しみ(ジャミラの正体は怪獣化してしまった人間)を表現する演出のようにも見える。

また、東宝映画『空の大怪獣 ラドン』(1956年公開)のラストで、火山の噴火に巻き込まれたラドンが力尽きて落下するシーンも、その一例だ。予定では、ラドンが上空を旋回する映像で物語が終わるはずだったのだが、ラドンの人形を吊っていたピアノ線が高熱で切れ、火山のセットの上に落ちてしまったそうだ。つまり、現場でのアクシデントが、物語の結末まで変えてしまったことになる。

それでもこうした小道具などのトラブルは、映像上の演出として処理することも可能だが、主人公の降板となるとそうはいかない。仮面ライダーには1号と2号がいることは有名だが、2号の登場がアクシデントによるものだったことはご存じだろうか。実は1号ライダー/本郷猛を演じた藤岡弘(現藤岡弘、)氏が、撮影中のオートバイ事故で重傷(左足複雑骨折)を負い撮影できなくなったので、対応策として2号ライダーが考案されたのだ。

とはいっても、急に対応できるものではない。事故は第10話の撮影中に起きたが、第11話以降の撮影は出来ていなかった。しかし、すぐに代役を立てることもできず、11話から13話までは本郷猛の登場シーンを極端に削り、必要な場面は以前の映像を使い回した。セリフは、藤岡氏以外の俳優がアフレコでしゃべっている。さらに新たなサブキャラクターである滝和也(FBI捜査官)を登場させるなど、苦肉の策がとられた。

そうやってつなぎの回をなんとかしのぎ、第14話でついに2号ライダーが登場する。結果的に、これによって『仮面ライダー』の作品としての魅力が倍増したと言ってもいいだろう。新しいライダーが登場したこと自体、ワクワクさせるものがあったし、1号と2号がタッグを組む“ダブルライダー”の回に、子どもたちは大興奮だった。

しかし、2号登場の最も特筆すべき点は他にある。変身ポーズの採用だ。実は、1号には変身ポーズがなかった。番組初期、本郷猛はオートバイを高速で走らせ、腰に巻いたベルトの風車が発するエネルギーで変身していたのだ。ところが、2号ライダー/一文字隼人を演じた佐々木剛氏は、自動二輪免許を持っていなかったため、変身ポーズが考案されたという。

変身ポーズの採用が、ライダー人気をさらに押し上げたのは疑いもない。なぜなら、子どもたちは変身ポーズを真似ることで、いつでもどこでもライダー(気分)になれたからだ。やがて、番組の主役の座は再び1号ライダーに戻るのだが、2号の流れを受け、1号にも新たな変身ポーズが採用された。当然ながら、当時の子どもたちはこちらのポーズも真似た。僕など、大人たちの前で2つのポーズを披露することが、何とも誇らしく感じたものだ。

ちなみに、2号ライダーの変身ポーズは、番組でアクションを担当していた大野剣友会が、刀の構えから考案したものだという。なるほど、2号こと一文字隼人は変身する際、左に伸ばした両腕を右に回し、力こぶを作るようにして止めるのだが、伸ばした腕を刀に見立てれば、いかにも時代劇にありそうな動きだ。そして、最後のポーズは剣術の構えの一つ「八相の構え」に似ていないこともない。さらに言えば2号初登場の回での、変身シーンの見得の切り方も、どことなく時代劇っぽい。一文字隼人が自分はライダーだと名乗り、「お見せしよう!」と言って変身ポーズをとる。その大きな自信に満ち溢れた態度。そして佐々木氏のケレン味あふれる芝居! これは2号ライダーのファンの間で今も語り継がれる、名シーンなのである。

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

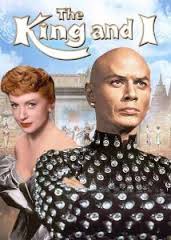

Vol.22 王様と私

【最近の私】 我が家の裏にコンドミニアムができるそうです。うちの犬及び近所の犬たちは、今まで自由に走り回れる環境に過ごしていましたが、ご近所の数や車の数が増加してきて、犬たちのライフスタイルも少し変化せざるを得なくなりそう。先に住んでいた犬たちが後からやって来た人間に合わせなければならないことに、申し訳なさを感じながら、人間と動物がハッピーに共存するにはどうしたらいいのだろうと頭を悩ませ中です・・・。

先月、日本に一時帰国した際、俳優の渡辺謙さんがニューヨークのブロードウェイでミュージカル「王様と私」に挑戦する姿を追ったテレビ番組をみました。

「王様と私」は、大好きな作品の一つ。子どもの頃、西洋由来のものとは一味違う、シャム国王のエキゾチックな衣装や背景の装飾に魅了されたものです。そのシャム国が今のタイだと知ったのは、ずっと後のことでした。

さて、こんなに有名な映画だから、タイでもさぞ人気だろうと思ってその話題をよく口にしたのですが、多くのタイ人は誰一人として知らず。後でわかったのですが、実はタイでは上映禁止だったのです。 タイ人は自分の国の王様を大変尊敬しています。映画の中の王様の描かれ方の中に受け入れ難い点が少なからずあったのでしょう。

このように、タイ人が王様を敬う心は私たちが思う以上に深いのです。

■「王様カラー」の黄色は大人気!

まだタイにきたばかりの頃、タイ人の友達に「何曜日生まれ?」と聞かれ、「知らない…」と返したら大変驚かれました。

タイでは、「その人が何曜日に生まれたのか」がとても重要。曜日には、それぞれ意味を持つ‘色’がついています。月曜日は黄色、火曜日はピンク、水曜は緑、木曜日はオレンジ、金曜日は青、土曜日は紫で日曜日は赤。「月曜日だから黄色を着よう」と曜日の色に合った服を日々選んでいる人もいます。

現在のチャクリー王朝9代目プミポン国王は、国民からとても尊敬されています。そのため、国王の誕生日である月曜日の黄色も大人気です。黄色のポロシャツやTシャツが品不足になり、あるポロシャツは価格の高騰を防ぐためにタイ商業省はなんと、上限価格を設定したのです!

2006年には、国王即位60周年を記念して王様の長寿を願う「Long Live The King リストバンド」が大流行しました。出会う人がみな黄色い(実際はちょっとオレンジっぽい!?)リストバンドをつけている光景は、国王の人気の高さを肌で感じさせてくれました。

黄色いシャツを着る幼稚園のノイ先生

■王様への敬意はこんなところでも!

タイ人の家やお店、公園や公共の建物などの壁面には、必ずと言っていいほど王様の写真が飾ってあります。今のプミポン国王と5代目のチュラーロンコーン国王の人気が高いようです。また、街では王様用の黄色い旗や、” We Love King”のステッカーをつけた車などをチラホラ見かけます。

こんな出来事もありました。初めてタイの映画館で映画を見た時のこと。席についてなんとなくポップコーンを片手に予告編を見ていたら、突然画面が変わって観客全員が立ち上がるではないですか。 実は、タイでは映画本編の前に国王賛歌が流れるのです。その間はみんな起立、終わるとすみやかに着席。それから映画が始まります。最初は驚きましたが、少し厳かな気分にさせられたのを覚えています。

タイで日々接している王様の存在感。そして偶然にも日本で久しぶりに出会った「王様と私」。1956年の名作でユル・ブリンナーが演じた王様をあらためて見直したくなり、同時に、日本人の渡辺謙さんが演じたシャム国国王を見たくなりました。

そう、ひょんなことからタイに関わり、この国のことが少しだけわかってきた今、こんなことを思います。

私の人生も今やすっかり「タイ王国と私」だなぁ。

小さい時に見て心惹かれたあのエキゾチックな国に、今、身を置いている私。そんな運命の不思議をあらためて実感するのでした。

満開の黄色い花)

—————————————————————————————–

Written by 馬場容子(ばば・ようこ)

東京生まれ。米国大学でコミュニケーション学専攻。タイ、チェンマイに移住し、現在は郊外にある鉄工房でものづくりをするタイ人パートナーと犬と暮らす。日本映像翻訳アカデミー代々木八幡・渋谷校時代の修了生。

—————————————————————————————–

花と果実のある暮らし in Chiang Mai

チェンマイ・スローライフで見つけた小さな日常美

雨の中の涙のように…。ルトガー・ハウアーin『ブレードランナー』

【最近の私】

TV番組『孤独のグルメ』がお気に入りです。

主人公の松重豊がおいしそうに食べるので、観ていてお腹がすきます。

以前、田近裕志さんがChewing Overのコラム『明けの明星が輝く空に』で、特撮番組の悪役について紹介した時(http://jvtacademy.com/blog/co/star/2014/03/51.php※PCのみ)、この悪役コラムについて触れてくれたことがある。その時に田近さんは、まだ登場していない悪役として、ルトガー・ハウアーが『ブレードランナー』で演じたキャラクター、ロイ・バッティを推していた。今回は彼を紹介したい。

映画の舞台は2019年11月のロサンゼルス。大気汚染のため酸性雨が降り続いている。地球の環境悪化のため、多くの人間たちは宇宙に移住し、地球に残る人々は高層ビルが並ぶ過密な都市で暮らしていた。宇宙を開拓するために開発されたのが、タイレル社が開発した人造人間「レプリカント」だ。レプリカントは人間よりも強い力と敏捷性を持ち、高い知性も持っていた。彼らは開拓地での奴隷として労働していたが、反乱を起こす。逃亡して人間社会に紛れ込むレプリカントを処刑するのが、特捜官「ブレードランナー」だ。

そんな中、レプリカント6人が宇宙船を乗っ取り、乗客を殺して地球に戻り潜伏する。そこで、かつては優秀なブレードランナーだったが現在はその職を辞めていたデッカード(ハリソン・フォード)が、元の上司からの依頼で、逃亡したレプリカントたちを探すことになる。

地球に逃亡したレプリカントのリーダーが、ルトガー・ハウアー演じるロイ・バッティ。彼はレプリカントを開発したタイレル社の社長、タイレルの自宅に行き、こう言う。「俺の寿命は何年だ。もっと生きたい」と。レプリカントの寿命は4年に設定されている。生きている時間が長いと、感情が芽生えて反乱を起こすからだ。タイレルの反応は「寿命は変えられない。明るく燃える火は消えるのも早いんだ。短い命を全うしろ」。それを聞いたロイは、怒りと絶望の表情を浮かべ、タイレルの顔面を両手で挟み、ギリギリと力任せに潰してしまう。長く生きたいという最後の望みが絶たれたレプリカントの、どうしようもない怒りを感じさせるシーンだ。

映画の終盤、ついにロイとデッカードが対決する。デッカードがロイを銃で撃とうとするが、ロイはデッカードの手をつかみ、指をへし折る。まったく歯が立たないデッカードは必死にビルの屋上へと逃げる。ロイはデッカードに問う。「恐怖を感じながら生きるのはどんな気分だ? これが奴隷の一生だ」。奴隷であるレプリカントによる、人間への復讐だ。しかし、デッカードが屋上から落ちそうになると、ロイがデッカードの腕をつかみ、助ける。

ロイが言う。「俺は、お前たちが想像もできないものを見てきた。オリオン座の近くで燃える宇宙船、タンホイザー・ゲートの闇に輝くオーロラ。だが、そんな思い出も消えていく。雨の中の涙のように…」。「雨の中の涙」は脚本になかったセリフだが、ルトガー・ハウアーのアドリブで加えられた。この言葉があるからこそ、レプリカントの悲しみが深くなったといえる。そして「死ぬ時が来た」とつぶやき、ロイは動かなくなる。レプリカントは外見が人間そっくりで、感情も持つようになった。長く生きたいと願うのは、人間と同じだ。だが長く生きる術はなく、レプリカントは奴隷として短い命を人間に捧げ、死んでいく。ルトガー・ハウアーが演じ、人造人間の悲哀を漂わせるロイは『ブレードランナー』で強い存在感を放っている。

—————————————————————————————–

Written by 鈴木 純一(すずき・じゅんいち)

映画を心の糧にして生きている男。『バタリアン』や『ターミネーター』などホラーやアクションが好きだが、『ローマの休日』も好き。

—————————————————————————————–

戦え!シネマッハ!!!!

ある時は予告編を一刀両断。またある時は悪役を熱く語る。大胆な切り口に注目せよ!

バックナンバーはこちら

https://www.jvta.net/blog/5724/

チョン・ウソンさんが監督として SSFF&ASIAのイベントに登壇!

映画『私の頭の中の消しゴム』で知られる韓国の俳優、チョン・ウソンさんが、ショート ショート フィルムフェスティバル&アジア(SSFF&ASIA)のスペシャルイベントに登壇しました。この日はチョンさん主演の短編映画『ザ・プレゼント』(※)(キム・ジウン監督)に加え、自身が監督を手がけた短編映画『殺し屋』(※)と韓国の人気グループ、godの『Sad Love』のミュージックビデオの3本を上映。(※の2本はJVTAが日本語字幕を担当しました)。チョンさんは「短編映画は、短い時間の中に大切な要素を凝縮する難しさがありましたが、長編に比べて商業目的ではないのでより自由に作ることができました。今度はロマンティック・コメディにも挑戦したい」と監督への想いを語りました。チョンさんは今年、SSFF&ASIAの審査員を務めています。

監督をすることになったいきさつについて「私は、映画を作るための教育は受けていませんが、子どもの頃からテレビで洋画を観るのが大好きでしたし、俳優として現場で監督やスタッフと一緒に映画づくりを学んできたので監督として映画作りをしたいと思ったのはごく自然な流れだと思います。幼い頃は、吹き替えというものがあることさえ知らず、西洋人も韓国語を話していると本気で思っていました(笑)」と話すチョンさん。10代のころ韓国では香港の映画が人気で、ウォン・カーワァイ監督の『花様年華』が特に印象に残っているそうです。今回、監督を務めるにあたり、まず俳優にキャラクターについての自分の想いを伝え、その後は細かい指示はせずに相手がどんな演技をしてくるかを静かに見守っていたとか。その結果、俳優たちが自分では思っていなかったような演技をしてくれて刺激になったといいます。

『殺し屋』の上映中、シリアスな作品なのに、会場に笑いが起こる一幕も。主人公の殺し屋の男性がドライブインシアターで映画を観るシーンで、劇中のスクリーンにチョンさんの過去の主演作『MUSA‐武士』の映像が映った瞬間でした。後半のトークショーでは、「監督としてあのシーンを入れた意図は何ですか?」と聞かれたチョンさんが「ちょっとした遊びごころで、そんなに深い意味はありません。SU MI MA SE N」と日本語で謝る微笑ましい場面もありました。

「俳優としては(2010年に『レイン・オブ・アサシン』でタッグを組んだ)ジョン・ウー監督とまた一緒に映画を作りたいと思っています。また、これまであまりやってこなかったロマンティック・コメディにも挑戦したいのですが、映画としては一番難しいジャンル。どうやったら笑いながらロマンティックなものを作れるのかを考えています(笑)」と今後の抱負を語ったチョンさん。終始一つひとつの質問に対して慎重に丁寧に答える姿が印象的でした。現在、長編映画のための脚本を4本同時に執筆中で1本はすでに完成したとのこと。今後は俳優だけでなく、監督としてもどんな世界を見せてくれるのか、楽しみですね。

SSFF&ASIAは、6月14日まで開催中! 字幕翻訳でJVTAの多くの修了生が活躍しています。一部の作品を除いて無料なので、この機会にぜひ短編映画の面白さをじっくり味わってみてください。

SSFF&ASIA 公式サイト

http://www.shortshorts.org/2015/

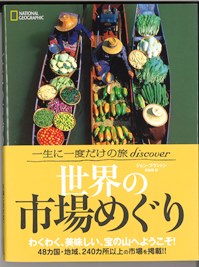

ナショナル ジオグラフィックのフォトブックを修了生が翻訳しました

JVTAの修了生は映像だけでなく、さまざまな分野で活躍しています。岡崎秀さんもその1人。フランスに15年滞在した経験を活かし、英仏語の翻訳者として、映画の字幕のほかに書籍の翻訳などにも携わっています。そんな岡崎さんが翻訳を手がけたフォトブック「一生に一度だけの旅GRANDE 大切な人と過ごす贅沢ステイ」(日経ナショナル ジオグラフィック社)が5月18日に発売されました。

この書籍では、ボラボラ島(フランス領ポリネシア)や、杭州(中国)、タウポ湖(ニュージーランド)、ロワール渓谷(フランス)、カウアイ島(アメリカ)、ロマンチック街道(ドイツ)、トスカーナの丘(イタリア)、タージ・マハル(インド)など世界81カ所にわたる旅先と宿泊先を紹介。オールカラーで収録された全288点の写真は目をみはる美しさで、見ているだけでも旅をしている気分を味わえる極上の1冊となっています。

「原書に誤った情報が載っている可能性があるので“情報はすべて疑ってかかる”という想いで翻訳に取り組みました。ナショナル ジオグラフィックという“ブランド”を背負うことにもなるので、正しい情報を提供することには、とにかく神経を使いました。他に苦労といえば、興味のある国を訳していると、仕事を投げ出して、旅に出たくなることですね!」と岡崎さん。

岡崎さんはこれまでにも、「一〇〇年前の世界一周 ある青年が撮った日本と世界」「ビジュアル年表で読む 西洋絵画」「一生に一度だけの旅 discover 世界の市場めぐり」(いずれも日経ナショナルジオグラフィック社)などの翻訳を手がけてきました。映像翻訳を学ぶ中で培ったリサーチ力や日本語表現力の確かさが、クライアントからも高い信頼を得ています。

映像のほうでは昨年、田中トシノリ監督の長編ドキュメンタリー映画『スーパーローカルヒーロー』の英語字幕を担当したという岡崎さん。この映画は、ポーランドのワルシャワ国際映画祭2014(正式招待作品)、オランダのカメラジャパンフェスティバル2014(公式上映)で上映されたほか、現在国内でも上映中です。国内でも英語字幕つきで上映されているとのことなので、ぜひチェックしてみてください。

JVTAの修了生のなかには、岡崎さんのように、書籍やウェブサイトを翻訳するなどその活躍の場を広げている人が多数います。皆さんも言葉のプロとしてさまざまなジャンルの仕事に挑戦してみてください!

★書籍「一生に一度だけの旅GRANDE 大切な人と過ごす贅沢ステイ」公式サイト

http://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/sp/besttripgrande_stay/

★映画『スーパーローカルヒーロー』公式サイト

http://superlocalhero.com/

2014年10月期 実践修了トライアル合格者発表

合格者4名、次点7名です。

以下敬称略。

■合格者

鬼熊陽一郎

市井宏武

黒田和美

薮田真里

■次点

小倉理津子

阪下綾佳

高橋礼子

中島麻美

滑石蒼

星野みゆき

福田千夏

今週の1本 『ビバリーヒルズ・ニンジャ』

4月のテーマ: 重さ

ジョン・ベル―シ、ジョン・キャンディ、クリス・ファーレイの共通点は何でしょう?

(1)全員、人気のコメディアンです。(2)全員、太っています。そして(3)全員、早死にしました。

人間の潜在意識の中には、丸いものや柔らかいものに安心感を覚えるというものがあるそうです。まだ人間としての経験値が少ない幼児を対象にした実験でも、そうした事実は認められているようです。

同じハリウッド映画の俳優の中でも、コメディ映画ほど主役の肥満度が高いような気がします。太っているだけで人気があるかといえば、そういうわけはないのですが、太っちょはバカにされ、笑いものにされ、そして愛され、それが商業ベースに乗っているという事実はあるでしょう。

肥満大国アメリカの映画館では、ダイエットと名のついたソーダを飲み、バケツのような巨大カップに入ったバターたっぷりのポップコーンを食べながら、こうした“大きい人”たちが繰り広げるコメディを観て、他人事のように大笑いしているのです。

日本でも、漫才コンビの片方が太っちょというケースは多いし、ゆるキャラにおいては人気のキャラほど“まるい”気がしませんか。

アメリカンコメディ大好きの私が紹介するのは、今回ももちろんコメディ映画です。タイトルは『ビバリーヒルズ・ニンジャ』。1990年代にアメリカの人気テレビ番組『サタデー・ナイト・ライブ』のレギュラーとして活躍した巨漢コメディアン、クリス・ファーレイ主演の作品です。

ファーレイが演じるのは、赤ちゃんのときに日本の忍者組織に拾われて、そのままそこで育てられた白人ダメ忍者。ある事件をきっかけに、アメリカのビバリーヒルズに向かい、悪の巨大犯罪組織に立ち向かうというストーリーです。荒唐無稽。はい、そのとおり。それが何か?

主人公の名前はハル。スペルは日本人の名前らしく「HARU」です。同じ発音で「HAL」という名前に覚えがありますか? 『2001年宇宙の旅』に出てくる、史上最高の人工知能「HAL9000」というコンピューターです。この名前は、IBMのひとつずつ上のアルファベットをとって付けられたとか。そんなHALと対比してHARUと名付けたのか、というのは私の深読みです。

日本での知名度は、まったくもって低い映画ですが、アメリカでは映画賞にだってノミネートされています。1997年のMTVムービー・アワードで最優秀コメディ・パフォーマンスにね。『ケーブルガイ』のジム・キャリーに負けちゃいましたけど。ほかのノミネートは、『ナッティ・プロフェッサー クランプ教授の場合』のエディ・マーフィ、『バードケージ』のロビン・ウィリアムズ、『好きと言えなくて』のジャニーン・ガロファローですから。

日本ではもちろん劇場未公開で、VHS時代にはレンタル店などでも目に触れることがありましたが、DVD時代の今は入手困難なようです。クリス・ファーレイの知名度も低く、そもそもコメディタッチのニンジャ映画を観て笑おうという文化的背景がないため、残念ながら再販されることはないでしょう。

太っちょキャラで多くの人に愛されたクリス・ファーレイですが、意外なことに自身のその容姿に悩んでいたそうです。『サタデー・ナイト・ライブ』のスケッチ・コメディー(寸劇)で映画『ダーティ・ダンシング』のパロディがあり、黒いスパッツ一枚に上半身裸のスタイルで、パトリック・スウェイジと一緒に踊るというシーンがありました。視聴者は鍛え抜かれたスウェイジのセクシーボディとお腹にたっぷり脂の乗ったファーレイの差を笑います。これが太っちょキャラコメディアンの宿命なのですが、当のクリスはこういったことで笑いを取ることと、それゆえの人気に違和感を持っていたようです。

そのことが原因かは分かりませんが、ファーレイは薬物の多量摂取により33才という若さで他界しました。

「重さ」とは一般的には質量や密度のことを意味しますが、「愛の重さ」や「命の重さ」など概念的なものにも使いますよね。クリス・ファーレイの映画やテレビ番組を観るたびに、この「重さ」について考えてしまうのです。

──────────────────────────────

『ビバリーヒルズ・ニンジャ』

監督:デニス・ドゥーガン

出演:クリス・ファーレイ、ロビン・ショウ、ニコレット・シェリダン

製作国:アメリカ

製作年:1997年

──────────────────────────────

──────────────────────────────

Written by 小笠原ヒトシ

──────────────────────────────

[JVTA発] 今週の1本☆

当校のスタッフが、月替わりのテーマに合わせて選んだ映画やテレビ番組について思いのままに綴るリレー・コラム。最新作から歴史的名作、そしてマニアックなあの作品まで、映像作品ファンの心をやさしく刺激する評論や感想です。次に観る「1本」を探すヒントにどうぞ。

バリアフリー講座の修了生がスポーツ情報番組でデビュー

バリアフリー講座修了生の岩佐さと美さんは今年2月に講座を修了したばかり。

翌月には早くも音声ガイドディスクライバーとしてデビューしました。「音声ガイド」とは、視覚障害者に映像を正しく理解してもらうために、元々入っているセリフや音楽、効果音などの音情報の合間に、画面上の登場人物の行動や、景色、場面の転換などの視覚情報を音声で解説する手法です。岩佐さんが担当したのは、スポーツテレビ局J SPORTSの情報番組『BOOMER』(約30分)。『BOOMER』は、スポーツを通じて「見る!」「知る!」「やってみる!」「楽しむ!」をテーマとした番組で、“BOOMERガール”が最新ギアやイベントなどを紹介していきます。収録現場で岩佐さんに、初仕事の感想やバリアフリー講座の受講中に感じたことを聞いてみました。

●音声ガイドの収録現場での岩佐さんのお仕事について教えてください。

このスタジオでは私が作成した音声ガイドの原稿をプロのナレーターさんが読み、映像と合わせて収録していきます。私はスタジオに立ち会い、本編のナレーションの発音との音声ガイドの発音の整合性がとれているか、ガイドの抜けがないかなどをチェックしました。ガイドの長さがどうしても収まりきらない時はその場で変更をすることもありました。

●音声ガイドの原稿をつくった時に苦労した点はありますか?

今回は、アメリカンフットボールやエアレースといったこれまで私には馴染みのなかったスポーツが紹介されていたので、まずはそのスポーツについて調べるところから始まりました。翻訳の場合は、元になる原稿がありますが、音声ガイドの場合は見たままの映像を伝えるためにイチから言葉を作らなければなりません。これは何というプレーなのかを一つひとつ確認しながら、選手や飛行機の動きを分かりやすく伝える表現を考えていきました。スタジオでの収録は緊張しましたが貴重な体験となりました。

『BOOMER』公式サイトはこちら

http://www.jsports.co.jp/boomer/

※この番組の音声ガイドをJVTAの修了生が担当。

公式サイトでは過去の番組映像が見られるのでぜひチェックしてみてください!(音声ガイドはついていません)

●岩佐さんは英日映像翻訳科、日英映像翻訳科のコースも受講されていますが、映像翻訳と違いはありましたか?

音声ガイド、バリアフリー字幕ともに目からうろこの講義でした。

日英、英日のクラスとは視聴者のターゲットが違う分、モチベーションが全く異なる、と感じました。「どのように工夫したら視覚や聴覚から情報を得ることができない人に映像の内容を伝えることができるだろう」と常に考えさせられる日々でした。

例えば、音声ガイドを学んだことでさまざまな表現に興味を持ち、船が水の上を通り過ぎた後に水面に残る波や泡の筋のことを「航跡」ということを初めて知りました。でも耳慣れないこの言葉をそのままガイドにしてもきっと視覚障害者の方もピンとこないはず。こんな視点を持ちながらより伝わる表現を徹底的に考えるのがこの講座です。映像翻訳とは違う視点が求められますが、作品全体の構成を踏まえた上で、情報をまとめていくという点では共通するところも多く、楽しめました。映像に一瞬映ったものを敢えて言葉で説明すると大げさになってしまい、ネタバレになることもあるので、その加減が難しいと思います。

●講義で習ったことがすぐに役に立ちましたか?

音声ガイドの最後の講義(モニターチェック)で、視覚障害者の方から直接お話を聴けたことが現場での仕事に役立ったと思います。この日はクラスに2人の視覚障害者をモニターとして迎え、実際に私たちが講座で作成した音声ガイドを聴いて頂きました。プロのナレーターさんが朗読する音声と映像を合わせて鑑賞し、率直なご意見を伺いました。その時、モニターさんが「音声ガイド付きの作品を初めて鑑賞したとき、こんな世界があったんだと思った」と嬉しそうに話すのを聴いて、皆さんともっともっと楽しい作品を共有したい、そのために自分もお手伝いをしたいと改めて感じました。当事者のお話を聞けたことは、バリアフリーの仕事に関わる上での原点になりました。

また、この講座で学び始めてからは自然とバリアフリー関連の情報に注意が向くようになりました。聴覚障害者の女性が主人公のマンガ『聲の形』に興味を持つなど視野が広がったほか、テレビや新聞で視覚や聴覚に障害のある方たちが利用できる新たな取り組みを知ると、心から良かったなと思うようになりました。

●今後、どんな仕事をしていきたいですか?

日英映像翻訳を学んだのは、日本の作品を世界の人に紹介したいという想いからでした。

外国人が日本語の作品に英語字幕が必要なのと同じように、目や耳から情報を得られない多くの人たちも音声ガイドやバリアフリー字幕を必要としていることをこの講座で実感しました。今後は、映像翻訳とバリアフリーの講座で培ったノウハウを活かして、すべての人がもっと多くの作品に触れられるためのお手伝いをしていきたいと思っています。

●バリアフリー講座の受講を検討中の方にメッセージをお願いします!

2016年の障害者差別解消法の施行で、今後、映像のバリアフリー化の需要が増え、世の中の関心も高くなるはずです。JVTAのバリアフリー講座は、こうした現場で活躍するために必要なノウハウを培うことができる貴重な講座だと思います。映像翻訳を学んだ皆さんにも、ぜひ挑戦してほしいと思います。

協力:J SPORTS

MASC×JVTA バリアフリー視聴用 音声ガイド&字幕ライター養成講座

講座の詳細はこちら

http://www.jvtacademy.com/chair/lesson3.php

無料説明会の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.jvta.net/tyo/6806

3月19日TOHOシネマズ日本橋に世界からアニメの傑作が集結

3月19日(木)、TOHOシネマズ日本橋(コレド室町2)にて東京アニメアワードフェスティバル2015が開幕します。このイベントは、日本を代表する国際的なアニメーションの映画祭で、世界中から集まった独創性と完成度およびメッセージ性の高い優れたアニメーション作品が一挙上映されます。JVTAは昨年に引き続き、短編と長編合わせて36本の字幕制作と映画関係者のアテンドを担当。約50人の修了生がこのイベントをサポートしています。

「アニメ オブ ザ イヤー部門」には、この1年間(2013年11月1日~2014年10月31日)に日本国内で上映、放送された全作品の中からアニメ制作の第一線で活躍するプロデューサー100人の選考によって選ばれた『アナと雪の女王』『STAND BY ME ドラえもん』『妖怪ウォッチ』『シドニアの騎士』など人気の8作品がラインナップ。また、コンペティション部門では、世界からセレクトされた日本未公開の長編5本と短編36本も一挙上映されます(JVTAが長編4本と短編12本の字幕を担当)。今後日本での公開が未定の作品も多く、ここでしか観られない貴重な機会となります。

©Nukufilm

また、世界中のアニメファンの注目を集め、聖地と称されるNFB(カナダ国立映画制作庁)の特集、「カナダフォーカスプログラム」も今年の見どころ。NFB は1939年創設以来、ノーマン・マクラレンなど優れたアニメーション作家を輩出しており、実験的な作風が多いことでも知られています。今回はNFBによる珠玉の作品50作品を7つのスロットに分けて上映。このプログラムでJVTAは12本の短編作品の日本語字幕を手がけました。

さらにアニメファン必見なのがベストオブアヌシーです。アヌシー国際映画祭は1960年にカンヌ国際映画祭からアニメーション部門が独立して誕生。世界最大、最も長い歴史を誇るアニメの映画祭です。2014年の上映作品から短編を集めたこの特集上映で、JVTAは5作品の字幕を担当しています。

東京アニメアワードフェスティバル2015は3月19日スタート!国内外の珠玉のアニメ作品を一度に見られるまたとないチャンスです。ぜひご覧ください!

東京アニメアワードフェスティバル2015 公式サイト

http://animefestival.jp/ja/