明けの明星が輝く空に 第186回 ウルトラ名作探訪22「怪獣墓場」

「怪獣だって泣くんだよ。」これは、特撮界の巨匠、円谷英二氏の長男であり、円谷プロダクション2代目社長だった、円谷一(はじめ)氏の言葉だ。一氏はメイン監督として、ウルトラシリーズ黎明期から中心的な役割を果たしてきたが、怪獣を排除すべき対象としか見ていなかったら、こんな言葉は出てこないだろう。そこは怪獣愛がある、といった単純な話ではない。言葉の底に流れるのは、自分(人類やヒーロー)中心ではなく、他者(怪獣)の立場で物事を捉える、という考え方だ。

一氏の言葉を、そのままプロットに落とし込んだような作品がある。『ウルトラマン』第35話「怪獣墓場」だ。登場怪獣のシーボーズは、自分の意思とは関係なく、宇宙空間から地球に落ちて来てしまった。もともといたのは、パトロール中の科学特捜隊が偶然発見した“怪獣墓場”。そこは、ウルトラマンによって、地球を追い出された怪獣たちの亡骸(亡霊)が漂う場所だった。

怪獣出現となれば、当然攻撃が行われる。しかし、シーボーズは反撃する意思は全く見せない。それどころか、高層ビルに登り、空を見上げて悲しげな鳴き声を上げる。そして、空へ向かってジャンプ。しかし、飛行能力があるわけでもなく、地面に落ちてしまう。

以前紹介した「謎の恐竜基地」のジラース(第176回) にもまして、シーボーズは擬人化が著しい。それも、夕暮れをバックに、うなだれてトボトボと歩いたり、いじけて石蹴りのような真似をして尻もちついたり、コミカルであると同時に哀愁を漂わせる。特撮班が撮ったそんなシーボーズの映像に、実相寺昭雄監督は不満があったようだが、結果的には監督本人も認めているように、この方が感情移入しやすい。だからこそ、「怪獣も泣く」姿が、僕らの心に突き刺さるのだ。

怪獣に寄り添った作品としての「怪獣墓場」では、科学特捜隊が僧侶を招いて怪獣供養を行う。こんなアイデアが出てくるあたり、番組制作の現場では、怪獣たちに申し訳ないという空気が、多かれ少なかれあったのかもしれない。これは、撮影現場での怪獣たちが、実体のないCGではなく、着ぐるみだったことと関係があるのではないだろうか。作り物とはいえ、撮影中、生き生きと動いていたものが、死んだように動かなくなってしまう。火薬を使った撮影で、着ぐるみには焦げ跡などのダメージも残っていただろう。そんな着ぐるみと劇中の怪獣が重なり、憐れみのような感覚が生まれたとしても不思議ではない。

「怪獣墓場」でも、シーボーズの気持ちがわかった科特隊は、ロケットを使って宇宙に返してやろうとする。一度目は失敗。二度目はウルトラマンも協力するのだが、彼らの思いを知る由もないシーボーズは、なかなか言うことを聞かない。ウルトラマンは背中を押してやったり、頭を叩く真似をしたりして四苦八苦。相手は怪獣なので、パンチで抵抗されたときには首投げを見舞ったりもしたが、そんな“暴力”を除けば、まるでだだをこねる子供を学校へ行かせようと、厳しい態度で接する親のようだ。

この場面は、ウルトラマンの心の内を理解していると、なかなか興味深いものがある。ウルトラマンの心情が描かれたのは、番組冒頭での怪獣墓場発見の知らせがもたらされたときのことだ。主人公であるハヤタ隊員(ウルトラマン)は突如、人を押しのけるようにして作戦室から出ていき、ひとり空を見上げる。そして、怪獣たちに謝罪する。

「許してくれ。地球の平和のために、やむなくお前たちと戦ったのだ。俺を許してくれ。」

最期に「許してくれ」を繰り返す、それも「俺を」と付け加えたところに、彼の想いの強さが表れていて、胸に迫るものがある。シリーズ屈指の名セリフと言ってもいいだろう。この後、彼はウルトラマンに変身して、やはり空を見上げる。ありきたりの演出家なら、黙祷の意味を込め、ウルトラマンに頭を垂れさせたかもしれない。しかし、実相寺監督は、そうしなかった。それは、ウルトラマンの複雑な立場/心情を表現しようとしたからではないだろうか。すまないという気持ちはあっても、彼は人々を守るため戦わなくてはならない。しかし、それは正しいことなのか。ウルトラマンは心のどこかに生じた迷いと、向き合っていたのかもしれない。

怪獣への優しさは、ほかの場面/セリフからも見て取れる。真っ暗な宇宙空間に帰りたいなんて信じられないとある隊員が言えば、フジアキコ隊員は「怪獣墓場だけが静かにいられる場所」だと反論する。どこへ行っても攻撃を受ける怪獣たちが、心から安らげる。それは、怪獣墓場だけなのだ。彼女が語る間、画面に映し出されるのは、以前のエピソードに登場した怪獣たちの姿だ。いずれも、ミサイル弾が浴びせられるなど、攻撃を受けている。フジ隊員の言葉を聞きながら見ているうちに、僕らは初めて理解する。「怪獣たちこそ被害者なのだ!」と。

結局シーボーズは、“安住の地”に戻った。しかし、心安らぐ場所が“墓場”では、あまりにも悲しい。勇ましいヒーローの活躍の裏で、怪獣たちがそんな所へ追いやられている。そのことを、忘れてはならない。

「怪獣墓場」(『ウルトラマン』第35話)

監督:実相寺昭雄、脚本:佐々木守、特殊技術:高野宏一

—————————————————————————————–

【最近の私】嗅覚も老化するということを、初めて知りました。夏の松の香りが好きなんですが、あまり匂わないなぁなんて思ってたら…。対処法としてのトレーニングもあるらしいので、励んでみます。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

バックナンバーは こちら

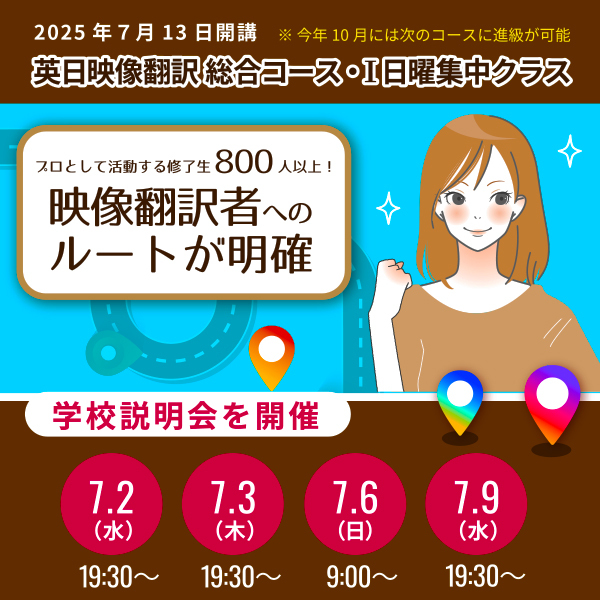

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

花と果実のある暮らし in Chiang Mai プチ・カルチャー集 Vol.91 パン屋さん繚乱

★「花と果実のある暮らし in Chiang Mai」

タイで、朝の連続テレビ小説『あんぱん』を見ていると、あんぱん好きな私は無性にあんぱんが食べたくなります。でもチェンマイにも最近あんぱんを作る日本系のパン屋さんがあるので、食べたければ手に入るというありがたい日常になっています。以前記したように、ちまたで人気のサワードウブレッド(Vol.83 食文化交換 )、フランス人が作るクロワッサン、ドイツ人系の黒パン、中東のベーグルなどチェンマイにはいろんな種類のパン屋さんが登場していて、本場に近い味を楽しめます。最近近所にできたおしゃれなパン屋さんでは、日本の塩パンブームにあやかり、岩塩の乗った塩パンやイカ墨塩パンが人気です。タイでパンはカノムパンといい、カノムとはお菓子+パン。パートナーに言わせれば、パンは食事ではなく、あくまでお菓子という存在です。植民地にならなかったタイは、パンが入ってくるのが遅かったけれど、今やなんと贅沢な時代になったことか。クオリティも高くなってきていて(同時にお値段も!)コーヒー文化が十分育ってきたタイでは、後を追うようにパン文化が盛り上がっています。しかし、脱菓子パンを目指している私にとっては、これらの甘い誘惑は危険そのもの…。近所のパン屋さんで美しいパンを横目に、ベーグルと塩パンを買って帰路についたのでした。

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

戦え!シネマッハ!!!! 最終回 マイ・シネマ・パラダイス ~いつも、そばに映画がいた~

修了生の鈴木純一さんが執筆する映画の予告編と悪役にフォーカスしたコラム「戦え!シネマッハ!!!!」は、前身であるコラム『明日に向かって見ろ!』として2009年にスタート。15年以上に及ぶ連載が今回最終回を迎えます。これまでの総まとめとして鈴木純一さんにJVTAとの出会いや受講中のエピソード、コラムを始めたきっかけやセミナー登壇などを綴っていただきました。映画をこよなく愛する鈴木さんがJVTAを通じて得たさまざまな体験とは?

※画像内の映画にまつわるイラストは鈴木純一さんが描いたものです。

◆医療福祉の仕事を探して手にした雑誌でJVTA と出会う

1970年生まれの私は、『スター・ウォーズ』(1977年)と『スーパーマン』(1978年)を映画館で観て、映画を好きになりました。自分が10代だった1980年代なかば、ビデオテープのレンタルが普及しました。そのため、映画が手軽に観られるようになったこともあり、主にホラー、SF、アクションなどを観ていました。

2002年、自分の祖母が少し前に亡くなったこともあり、医療福祉の仕事に興味を持つようになりました。その仕事に必要な資格を調べようと書店で手に取ったのが、資格・学校についての情報誌。この雑誌には、いろいろな分野の資格や学校のことが載っていて、「語学」のジャンルでJVTAの広告を見つけました。そこで「映像翻訳をやってみよう」と思いたち入学したのですが、実は軽い思いつきでした。今はネットで調べたいことがすぐに見つかりますが、当時はまだ雑誌や新聞から調べることが多く、思いがけない情報と出会うことができたんだと思います。でも、現在はやはり医療福祉の仕事をしているので、人生は巡るんですね。

◆クラスメートとの思い出は、節分の豆まきや花火大会、セミナー登壇

勉強していた時のエピソードや思い出はいろいろあります。当時は代々木八幡に校舎がありました。節分のころ、教室で豆まきをして、学校代表の新楽さんも鬼のお面をかぶって参加してくれました。ある日の授業のあとに、クラスの仲間と花火大会に参加する時、浴衣で授業を受けようとしたことも…。さすがに先生に怒られると思って浴衣は自粛しましたが、あとで先生から「浴衣で授業を受ければよかったのに」と残念がられたのを覚えています。そんなアットホームな雰囲気でした。

JVTAで映画に関するセミナーを2回開催したのもいい思い出です。お題は「ロードムービー」と「サスペンス映画」で、元クラスメートですが、今はJVTAのディレクターで講師の石井清猛さんと一緒に登壇しました。セミナーといっても、好きな映画を紹介して好きにしゃべっていたんですが…。

翻訳の仕事で記憶に残っているのは、『トロル』(1986年)です。主人公一家が住むアパートを妖精が侵略しようとするファンタジー。主人公の父親がハリー・ポッターという名前ですが、後の人気小説とは関係ない…。高校生の時にこの映画をビデオで観ていましたが、映像翻訳者になってからCS放送用に字幕をつける仕事をいただきました。高校時代に戻って、自分に「今観ている映画、十何年後に字幕をつけるから!」と教えても信じないと思います。昔好きだった作品に映像翻訳者として再会できたのは嬉しかったですね。

◆コラム執筆のきっかけはSSFF &ASIA

修了後は、映像翻訳の仕事をいただいていました。ある年、自分が字幕を担当した短編『おもちゃの国』がショートショートフイルムフェスティバル&アジア(SSFF&ASIA)で上映され、その後、第81回アカデミー賞最優秀短編賞を受賞しました。それを機にナチス・ドイツによるホロコーストの悲劇を描いたこの作品についての紹介記事を書くことになり、以降は学校のサイトに映画について書くことが増えていきました。

そんななか、先述の石井さんとの雑談中に「映画本編ではなく、予告編について書くの、面白いんじゃない?」という話になりました。まさか自分が書くとは思っていなかったのですが、その企画を石井さんが新楽さんに持っていき、2009年に予告編コラム『明日に向かって見ろ!』が始まりました。コラム第1回目に紹介したのは『ロボゲイシャ』『ニンジャ・アサシン』(共に2009年)です。ロボットとニンジャの組み合わせも自分らしいなと思う…。コラムのタイトルは我ながら気に入っています。

◆予告編コラムを“2 本立て”でスタート

私が映画を観るようになった80年代は、まだインターネットのない時代。映画の情報は主に劇場やテレビで流れる予告編でした。予告編は本編を観たいと思わせる「つかみ」です。でもネタばれをしないように作品の魅力を伝える難しさもあります。コラムでは、そんな予告編だけを観て、つっこみを入れる、監督や出演者について、好きに書き連ねていきました。

コラムが始まってしばらくは、新楽さんが私の書いたコラムをチェックして、指摘された部分を書き直し、修正するという、毎回セッションのように続いていきました。アーカイブで過去のコラムを読みましたが、毎月2本の予告編を紹介し、さらにクイズまで出題していた。我ながら、よくやったなあと感じますが、当時は映画にかける熱量が大きかったのだと思います。

コラムを2本立てにしたのは、昔、地元の映画館では2本立てで上映していたのがきっかけです。自分が映画館の主のような感覚で予告編を選んでいました。悪役コラムは、予告編コラムが始まって数年後、自分から学校に提案して、予告編と悪役の交互での連載となりました。映画は悪役が魅力的であれば面白くなります。今までに観た作品から選ぶ作業は、自分がレンタルビデオの店長みたいで楽しい時間でした。でも、主人公の仲間に見えて、終盤に実は悪役だったという作品もあるので、そういうネタばれはしないように紹介していました。

◆憧れの土橋秀一郎さんとコラム仲間に

受講生時代、学校のメルマガに修了生の土橋秀一郎さんのコラム『テキサス通信:Houston We have Problem』が掲載されていて、愛読していました。土橋さんはその頃テキサス在住で、毎回アメリカで公開されている映画を紹介しており、アメリカ特派員みたいで、かっこいいなと思っていました。

今では自分の書く紹介文が、土橋さんのコラムと一緒に掲載されています。土橋さんのコラムに憧れていた昔からすると、なんとも不思議な感じがします。数年前、JVTAの新年会でコラム執筆者の皆さんが紹介される機会があり、土橋さんとお会いすることができたのはいい思い出です。土橋さんはコラム仲間というより、コラムの大先輩ですが。

◆映画制作の裏側をのぞき、映画で遊ぶ

映画の観方はそれぞれですが、自分の場合は、観た映画について知りたくなります。例えば、先月のコラムで取り上げた『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』(2025年) ですが、このシリーズは1作目から4作目までは監督がそれぞれ違います。第2作目の監督はジョン・ウーです。そこで、自分はウー監督が香港時代に撮影したさかのぼって観る。すると、ウー監督の映画のスタイルがわかるようになる。それを調べると、彼の他の映画も観たくなる。第1作目、3作目、4作目の監督についても、同じように調べて、またその監督の作品を観る…。この繰り返しで、勉強というよりも、リサーチしながら映画で遊んでいるという感覚です。これがコラムを書く原動力になりました。

80年代は映画制作において特殊効果(SFX)が発達していった時代です。ホラーやSF映画のメイキング映像や写真を観て、ある場面がどのように作られていくのかを知るのが好きでした。当時の特殊メイクのアーティストの名前を覚えて、他にどんな作品に参加したのか、探して観ていました。自分にとってはそのように映画制作の裏側をのぞくことが楽しかったんだと思います。

◆JVTA を通じてさまざまな形で映画に関わることができた

私は映像翻訳だけではなく、映画に関わることすべてに興味があります。映像翻訳の勉強をしていたころ、学校ではいろいろなイベントがありました。その中でも、私は映画に関するイベントには参加していました。そして、その参加をきっかけに、映像翻訳の仕事をもらうこともありました。でも、当時は自分を売り込もうという気持ちはなく、ただ映画のことを聞く、話すことが好きなだけでした。

学校を通して、映画撮影のエキストラも経験しました。レオス・カラックス監督が日本で撮影した『TOKYO!/メルド』(2008年)や、廣木隆一監督の『軽蔑』(2011年)に参加。映画のワンシーンを撮るのに、すごい時間と手間がかかっているのを直に見ることができました。

シンガポールの映画だけを集めた「Sintok シンガポール映画祭」にも、字幕制作や会場の現場スタッフとして携わりました。この映画祭への関わりは、インターネットで翻訳者募集の記事を読んだのがきっかけです。ゲストとして来日した監督とお話しするなど、映画を身近に感じる経験でした。

また、英語で書かれた海外ドラマ関連の記事を、日本語に翻訳する仕事もいただいていました。この仕事も、JVTAで知り合った講師との出会いから始まりました。どこでどんな仕事につながるのかは、わからないと実感しています。

「努力すれば夢はかなう」という言葉がありますが、自分にはそれは当てはまりません。私より映画に詳しい人は大勢います。私より文章がうまい人は、絶対にいる。私にあったのは、運と縁だったと思います。もしJVTA以外の学校に行っていたら、私は映像翻訳の仕事をもらえず、コラムを書くこともなかったし、こうして映画にまつわる自分の体験を綴ることもありませんでした。

【連載を終えて】

コラムを書き続けている間に東日本大震災やコロナ禍もあり、映画を観る状況が変わった時代でもありました。コラム以外にも、試写会にも誘われ、観た作品の紹介文を書くという機会ももらえて、恵まれていたと思います。これまでコラムや映画に関わることができたのは、学校のスタッフの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。JVTAで、自分の人生が豊かになったのは間違いありません。

これからは、新たな修了生・受講生が書くコラムを読みたいです。今は配信される映画も数多くあります。オリジナル配信作品や隠れた個性的な映画を紹介してくれたらいいなと希望します。コラムは終わりますが、今年は「手話のまち 東京国際ろう芸術祭(TIDAF)」で上映される映画の字幕翻訳に参加する予定です。このイベントも、修了生の友人とのつながりで、お手伝いすることになりました。映画と共に歩く道は、まだ続きそうです。

戦え!シネマッハ!!!!

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第185回 昭和100年!

ことし2025年は、“昭和100年”。それに合わせたのか、今年の2月に始まったスーパー戦隊シリーズ50周年記念作品、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第10話には、昭和をこよなく愛する怪人が登場。ヒーローたちと“昭和対決”を繰り広げた。

スーパー戦隊シリーズの愛すべき特徴は、肩肘を張らずに観られる「緩さ」だろう。しかし、ウルトラシリーズや仮面ライダーシリーズも、最近はだいぶ緩くなった印象で、その差はなくなってきている。スーパー戦隊モノの存在意義が問われる事態(?)なのだ。

このピンチを脱するカギは何か。それは。楽しくなるほどの“バカバカしさ”しかない!振り返れば、シリーズ第1作『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年~1977年)は、怪人の倒され方が呆れるほどしょうもなく、そして楽しかった。たとえば“風車仮面”は、強力な扇風機の風を当てられ、頭部の風車が逆回転してしまい爆死。“眼鏡仮面”は、視力検査で「ダ・イ・ナ・マ・イ・ト」と読まされて爆死。まるでコントの世界である。ウルトラマンやライダーには、とうてい真似できない。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、そんなゴレンジャーのDNAを受け継いでいる。そう感じさせてくれたのが、第10話「イケイケドンドン!昭和が来た!」だ。“ノーワン”と呼ばれる怪人たちの1体、第10話に登場した“昭和ノーワン”は、突然町中に現れ「昭和のすばらしさを教えてやる」と言って周辺の景色を昭和に変えてしまう。(といっても、実害は何もない!)

先攻は昭和ノーワン。取り出したのは、昭和の遊びの王道アイテム、めんこだ。「勝った者が総取り!」と言って子どもたちを泣かせる。続いて、カセットテープを使っての睡眠学習。角乃から「こんなんで勉強できんの?」とツッコミが入るが、「できない!だが、それが昭和だ!」と胸を張る。対する禽次郎は、健康器具のエキスパンダーや、昭和の名曲「真っ赤な太陽」に合わせてのゴーゴーダンスで対抗。しかし、判定では昭和ノーワンに軍配が上がってしまう。

その後、アンテナ付のテレビの前に座り、昔の特撮テレビ番組を観て、ちゃぶ台でのり弁を食べるなど、昭和を満喫する昭和ノーワン。このバカバカしさ。楽しい!そして楽しいと言えば、いつの間にか自分のスマホが黒電話になっているのに気づいた角乃が驚くと、パッと映像が切り替わり、軽快なリズムの主題歌が始まるテンポの良さも秀逸。思わず、画面の中で曲に合わせて踊るヒーローたちと、一緒になって踊り出したくなった。

ただし、そんなバカバカしさの裏に、真面目に考えるべきものがあったことも忘れてはならない。普通に考えれば、変化を拒む昭和ノーワンの懐古主義的な態度が糾弾され、現在に目を向け進歩することの大切さを訴えることで、ヒーローたちに逆転勝利のシナリオが用意されるだろう。しかし意外だったのは、昭和が否定されなかったことだ。禽次郎は、昭和の人々が未来を良くしようとがんばっていたから令和があると指摘し、「昭和とは前に向かう精神。過去にすがるだけのお前こそ、昭和スピリッツを忘れている」と言って昭和ノーワンを倒す。(実を言うと、この台詞にドキッとさせられたことを告白しておこう。)

これを、シリーズ45作目『機界戦隊ゼンカイジャー』(2021年~2022年)の第15話「ガチョーン!レトロに急旋回」と比べると興味深い。そこでは、怪人がレトロな世界を現出させ、昔を懐かしむ人々の精神を過去に閉じ込めてしまうのだが、自分たちは今を生きる未来びとだというヒーローたちによって倒される。過去は否定されないが、現在との連続性は絶たれ、忘却の彼方に追いやられる。一方、ゴジュウジャー第10話の脚本を書いた井上亜樹子氏は、昭和か令和かという二者択一ではなく、どちらも内包する考え方を示して見せた。大きな意味では、多様性を認めるという姿勢であり、より今の時代に則したものになっているのだ。

また井上氏は、昭和というのは「おおらか」な時代で、「令和の人類に必要なのは昭和だー!」と、昭和ノーワンに言わせているが、最近の世相に照らし合わせて考えると、この台詞が持つ意味は重い。SNSが広まってからだろうか。最近は、おおらかさとは対極の空気が蔓延しているように感じる。ダイレクトに意見を表明できる場が増えたのはいいが、他人を否定する言葉が多く飛び交うようになってしまった。そんな書き込みをするのは一部の人であっても、まるでそれが世論か何かのような空気にもなる。物語の進行上、「おおらか」という台詞は埋没気味だったが、一言一句精査して書く脚本家は、当然そこにも何らかの思いを込めていただろう。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』はこのあと、第11話で鬼ごっこ対決、第13話でマナー対決が行われた。怪人がヒーローのマナーにダメ出しするなど、観ていて思わずニヤニヤする。楽しいバカバカしさは、人の心を明るくする。ぜひゴジュウジャーには、迷わずこの路線を推し進めてもらいたい!いま僕は、真剣にそんなことを考えている。

—————————————————————————————–

【最近の私】みうらじゅんという人はスゴイ。「マイブーム」という言葉を作った話は有名ですが、老いという「”しょうがないこと”に”しょうもないこと”をぶつけるのが一番」ということで、「アウト老」とか「老けづくり」を提唱。最近知ったのは、「還暦過ぎればみんな同い年」という言葉。ああ、これからは師匠と呼びたい!

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

花と果実のある暮らし in Chiang Mai プチ・カルチャー集 Vol.90 タイ料理の組み合わせ術

★「花と果実のある暮らし in Chiang Mai」

パートナーとつきあって数年のある夕食のこと。私は日本食が食べたいので、パートナーには、別に大好物のもち米とガイトート(鶏のから揚げ)を買って帰りました。あー、さぞ喜ぶだろうなと思って食卓についたら一言。「あれ、ナンプリックターデーンはないの?」

市場で売っている様々なナンプリック

ナンプリックというのは、タイの家庭の味といった調味料で、唐辛子やにんにくなどの材料を臼で叩いて作ったディップのようなもの。野菜や肉、もち米などにつけて食べます。各家庭でも作りますが、市場にもスーパーにも何種類ものナンプリックが並んでいます。それぞれにナンプリックにはそれぞれに合うメニューがあり、セットとして食べるのが一般的で、一緒に食べることで味のハーモニーやメリハリが生まれるのです。ガイトートやムーピン(豚串焼き)にはナンプリックターデーン、揚げたプラートゥー(鯵のような魚)とチャオム(アカシヤの新芽)のオムレツと揚げた茄子のセットにはナンプリックカピ、ケップムー(豚の皮の素揚げ)や蒸し野菜にはナンプリックオンやナンプリックヌムといった感じです。そう、ナンプリックは脇役っぽいのに重要な役割を果たしている一品なのです。ですので、ナンプリックは和食のお味噌汁、もしくはカレーのらっきょうや福神漬けみたいな存在で、ないと物足りない感じがしてしまうのです。チェンマイ料理は奥が深い…。20年近くもいて、ようやくそんなチェンマイ料理の良さに慣れ親しんできた私。今夜も夕食にあるスープのお惣菜を買って食卓に並べたら…「これには塩漬け魚が合うんだよ。」との一撃が!チェンマイ料理初段の私もそろそろ自分に活を入れるかな。

揚げたプラートウー(アジっぽい魚)、チャオムのオムレツと揚げなすのセット 真ん中がナンプリック

—————————————————————————————–

Written by 馬場容子(ばば・ようこ)

東京生まれ。米国大学でコミュニケーション学専攻。タイ、チェンマイに移住し、現在は郊外にある鉄工房でものづくりをするタイ人パートナーと犬と暮らす。日本映像翻訳アカデミー代々木八幡・渋谷校時代の修了生。

花と果実のある暮らし in Chiang Mai

バックナンバーは こちら

全てをかけて不可能を可能にする! 『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』の予告編

【最近の私】今回のコラムを書いて、『ミッション:インポッシブル』シリーズやジャッキー・チェンが出演した映画をまた観たくなりました。映画って、本当にいいもんですね。

トム・クルーズは80年代から映画界で活躍している俳優の1人だ。彼の出演歴は、さまざまなジャンルにわたっている。今回はその中から、トムの人気シリーズの最新作『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』(2025年)の予告編を紹介したい。

予告編は、いきなりイーサン・ハント(トム・クルーズ)が空飛ぶ複葉機にしがみついている場面から始まる。これまでのシリーズに登場したエリカ・スローン(アンジェラ・バセット)やグレース(ヘイリー・アトウェル)なども今作の予告編に引き続き出ている。CIA本部への侵入、クレムリンの爆破、要人へのガス攻撃など、これまでにイーサンが遭遇したミッションについて言及があり、1作目に出てきたナイフも登場する。

拘束されているイーサンだが、世界を救うのは、彼以外にいないと言われている。今までにない世界規模の危機が迫っているようだ。過去の自分、過去の行動、全てがつながるという。最新作はシリーズを統括する内容になる予感がする。

『ミッション:インポッシブル』(1996年)は、トムが初めてプロデュースを手がけた作品である。以降、すべての続編でプロデュースを務めている。それだけ彼の思い入れと情熱が込められている。その情熱とは、世界を舞台にしたスケールの大きな物語と、アクションだ。

2作目(2000年)では、オープニングのロッククライミングから始まり、バイクと車のチェイスが繰り広げられる。そしてトムは毎回スタントに挑戦するようになる。4作目『ゴースト・プロトコル』(2006年)では、ドバイの超高層ビルの窓に張り付き、ビルの側面を駆け降りる。

5作目『ローグ・ネイション』(2015年)では、離陸する飛行機の胴体にしがみつく。6作目『フォールアウト』(2018年)では、ヘリコプターにぶら下がり、自身で操縦もする。トムはこの場面のためにヘリの操縦を学んだという。前作『デッド・レコニング』(2023年)では、山道をバイクで疾走し、そのまま崖からバイクごとジャンプを披露した。この場面のメイキングでは、山にバイクが走る滑走路を作るという、建設現場のような大がかりな準備に労力を費やしている。

どうして、何がトムをここまで危険なスタントに駆り立てるのだろうか。シリーズを通して、高所、空中、疾走にこだわっている。CG全盛となった現代の映画制作において、シンプルに「落ちたら命を落とす、転倒したら危険」という、観る者がスリルを感じて心を熱くするような、アクションの原点に挑んでいるように思える。実際、『フォールアウト』でトムはビルからビルにジャンプする場面で足首を骨折した。

その姿は、さながらアクションの鬼である。おそらく命綱のワイヤーはCGで消すなどの処理はしているだろうが、それ以外は可能な限り生身で挑んでいる。かつてジャッキー・チェンが『プロジェクトA』(1983年)、『ポリスストリー/香港国際警察』(1985年)など、体を張ったアクションの数々で観客を魅了していた。トムを見ていると、ジャッキーの危険なスタントを現代に再現しているように感じる。

1作目が作られてから約30年間、トムは映画界で俳優という道を走り続けてきた。自分も彼の映画を見続けてきました。最新作に『ファイナル』とついているが、これが本当に最後のミッションになるのか。映画館で確かめてきます!

今回注目した予告編

『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』

監督:クリストファー・マッカリー

出演:トム・クルーズ、ヴィング・レイムス、ヘイリー・アトウェル、サイモン・ペッグ

2025年5月23日より公開

公式サイト:

https://missionimpossible.jp/

—————————————————————————————–

戦え!シネマッハ!!!!

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

花と果実のある暮らし in Chiang Mai プチ・カルチャー集 Vol.89 日曜日の電話

★「花と果実のある暮らし in Chiang Mai」

日曜日の朝、香港の友人から久しぶりにガラガラ声で電話がありました。彼女とは知り合ってから約15年。人生の苦い部分を話せた友人の一人です。香港の情勢のこと、恋の話、経済状況、家族などいろいろな話をしてきました。私は心を開くのに時間がかかるタイプですが、彼女は最初っからオープン。ズケズケ入ってくるのでみんなからちょっと問題児扱いされていましたが、逆に言うと人の目を気にせず自分を通す部分はとても魅力でした。彼女の人生の節々の話を聞いているうちに私も段々と打ち解けていき、今では程よく刺激しあいながら相談しながらという関係が積みあがっています。地球上のどこかに話ができる人がいる。そして毎日会わなくても、ちょっと心が窮屈に感じた時に国を越えてフリーで電話ができるという今はすごい時代だと思う。

そして、朝の電話の最後に「あー、風邪で休日も台無しだわ…。でもイースターホリデーの最初に話したのはあなたよ。」という一言を言われ、今日一日の活力が出たのでありました。

のびのびと生きる植物たち のびのびと生きる植物たち

—————————————————————————————–

Written by 馬場容子(ばば・ようこ)

東京生まれ。米国大学でコミュニケーション学専攻。タイ、チェンマイに移住し、現在は郊外にある鉄工房でものづくりをするタイ人パートナーと犬と暮らす。日本映像翻訳アカデミー代々木八幡・渋谷校時代の修了生。

花と果実のある暮らし in Chiang Maiこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

美しい世界の裏にうごめくものは… デニス・ホッパー in 『ブルーベルベット』

【最近の私】予告編コラムで紹介した『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』 が日本でヒットしています。ファンと観客の情熱で香港映画がまた活性化すればと期待しています。

今年1月、ディヴィッド・リンチ監督が亡くなった。彼が撮った映画やドラマだけではなく、絵画などの作品で、その特異なビジュアルやセンスに魅了された人たちも多いのではないか。今回はリンチ監督の作品の中から、『ブルーベルベット』(1986年)に登場したデニス・ホッパーを紹介したい。

映画の舞台は、アメリカの地方にある町ランバートン。主人公ジェフリー(カイル・マクラクラン)はこの町を出て大学に通っていた。だが彼の父親が急病で倒れたため、ランバートンに戻ってくる。入院している父を見舞ったジェフリーは、帰り道の草むらに切断された人間の耳が落ちているのを発見する。ジェフリーは刑事の娘サンディ(ローラ・ダーン)と一緒にこの事件を調べ始める。

この事件の裏に、クラブで歌う歌手ドロシー(イザベラ・ロッセリーニ)が関係していると聞いたジェフリーは、ある夜、彼女の自宅に忍び込む。だがドロシーが帰宅してきたので、ジェフリーは急いでクローゼットの中に隠れる。そこで彼が見たのは、異常な犯罪者フランク(デニス・ホッパー)とドロシーの倒錯した背徳的な行為だった。フランクはこの町で麻薬や売春を仕切る男で、ドロシーの夫と子どもを誘拐し、強制的にドロシーを自分の愛人として関係を結んでいるのだ。この夜を境に、ジェフリーは異様な暴力の世界に巻き込まれていく。

本作に登場する町は、1950年代で止まっているような風景だ。青い空に白いフェンス、丁寧に手入れされた庭には、鮮やかな色の花が咲いていて、古き良きアメリカを思わせる。だが、その美しく見える庭の芝生の下には、無数の黒い虫がうごめいている。一見、美しく見える世界の裏には、誰も知らない闇の世界が広がっているのだ。フランクも、平和で明るい町の裏側にひそむ邪悪な存在だ。この世界観は、大ヒットTVドラマ『ツイン・ピークス』(1990年~1991年、2017年)でも引き継がれている。架空の町で起こった殺人事件を発端に、その町の住人の抱えている秘密が描かれていた。

フランクを演じたデニス・ホッパーは1936年生まれ。俳優としてジェームズ・ディーン主演の『理由なき反抗』(1955年)『ジャイアンツ』(1956年)などに出演する。1969年には、監督・脚本・出演を兼ねた『イージー・ライダー』が高い評価を得て、アメリカン・ニューシネマを代表する1本になった。だがその後『ラストムービー』(1971年)で興行的に失敗し、以降は長い間、ドラッグとアルコール依存に苦しむことになる。だが『ブルーベルベット』で強烈な悪役を演じて脚光を浴びる。同じ1986年には『リバーズ・エッジ』『悪魔のいけにえ2』そして『勝利への旅たち』(アカデミー賞助演男優賞にノミネート)し、カムバックを果たす。以降は『カラーズ 天使の消えた街』(1988年)で監督も務めている。

デニス・ホッパーは数々の作品に出演していて、どの作品が好きかは人それぞれだろう。個人的には前述の『悪魔のいけにえ2』で復讐に燃える狂気をはらんだ男も好きだし、『トゥルー・ロマンス』(1993年)でクリスチャン・スレイターの父親を演じていたのも印象的だ。ホッパーは2010年に亡くなった。もう彼の出る新作を見ることはできないが、今までに出演した作品を見れば、彼に再び出会うことができる。ホッパーが長い苦悩の時期から復活した『ブルーベルベット』は、リンチ監督の独自の世界観に、見る人選ぶだろう。だが、他の映画では見られない世界を見たい人にはおすすめである。自分も、『ブルーベルベット』でリンチ作品に初めて出会った。まだ見ていない人がいれば、ぜひリンチの世界へようこそ。

—————————————————————————————–

戦え!シネマッハ!!!!

ある時は予告編を一刀両断。またある時は悪役を熱く語る。大胆な切り口に注目せよ!

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第183回 劇伴マジック

今年1月に公開された映画、『怪獣ヤロウ!』を観ていて、2016年のドキュメンタリー映画『すばらしき映画音楽たち』を思い出した。それによれば、かの有名な『サイコ』(1960年)のシャワーシーンも、あの有名な劇伴(BGM)がなければ怖くはないという。確かに、突っ立ったまま、ナイフを持つ手だけ上下に動かす犯人は、安っぽい人形のようで――その意味では、不気味で恐ろしいのだが――殺人犯のアクションとしては単調で迫力に欠けている。

『怪獣ヤロウ!』では、ご当地映画を作ることになったある地方公務員が、万策尽き果て、自ら着ぐるみなしで怪獣を演じる、つまり、人間の姿でミニチュアセットの街を破壊する。当然、笑いを誘うようなシーンなのだが、僕にはほんの一瞬、本格的な怪獣映画に見えた。それは、バックに流れる音楽が、昭和の古き良き怪獣映画を彷彿させたからだ。つまり、『サイコ』同様、劇伴が映像を補完し、それだけでは不可能だった劇的空間を作り出すことに成功したのだ。

音楽が持つ力を垣間見た僕は、ちょっと実験してみたくなった。特撮映像を観ながら、あえて不釣り合いな音楽を流すのだ。まずは思いっきり能天気な音楽を使ってみよう。演芸バラエティ番組『笑点』の曲、「笑点のテーマ」だ。たとえば、ウルトラマンと怪獣が戦う場面で流してみると、まったく合わないのではあるが、意外な化学反応が起きた。迫力が失せたかわりに、パロディ映像のようになり、クスクス笑えて楽しいのだ。でも街が爆発炎上する場面では、大惨事を笑いものにしているようで、これは不謹慎でよろしくない。

次に、単純な発想から、特撮時代劇『怪傑ライオン丸』(1972年~1973年)と、松崎しげるさんが熱唱する西武ライオンズの球団歌、『地平を駆ける獅子を見た』の組み合わせを試してみよう。「アアア ライオンズ」で始まるサビの部分を、ライオン丸が周囲の敵を切り倒していく映像に合わせると、殺伐とした空気が消え、非常に爽快なイメージのアクションシーンになった。悪くない。では、ライオン丸の敵、タイガージョーと阪神タイガース球団歌ならどうか。古関祐而作曲の通称「六甲おろし」だ。これはテンポも遅く、アクションシーンには合わないし、逆説的な面白みにも欠ける。ならば、アニメ『タイガーマスク』(1969年~71年)の主題歌では?これはとてもよくマッチした。もともと悪役というより、ダークヒーローであっただけに、『怪傑タイガージョー』という番組が作れそうなぐらい、ヒーロー性に溢れたキャラクターに見えてきた。

そろそろ遊び要素を抑えて、特撮映像が生きそうな音楽をまじめに考えてみよう。検証用映像は、映画『シン・ゴジラ』(2016年)において、ゴジラが覚醒したかのように熱線を放射する場面だ。夜の市街地で炎を吐き、そのエネルギーが凝縮するようにして熱線に変わるくだり。炎のオレンジや熱線の紫が夜空に映え、画として美しいこのシーンには、もともとオペラの楽曲のような荘厳な劇伴が使われている。だから、クラシック曲との相性も良さそうだ。美しさを強調するには美しい曲がよい。まずは、バッハの「主よ、人の望みの喜びよ」を試してみた。これは鎮魂曲というわけではないのだが、傷ついた心を包んでくれるような優しいその調べは、ビルが倒壊し街が炎に包まれる映像に合わせると、死者を悼んでいるような印象に変わる。それまではゴジラの脅威を示すだけのシーンだったものが、人々の悲劇を描く映像に姿を変えた。

同じく癒しのイメージがある「アヴェ・マリア」はどうだろう。「世界三大アヴェ・マリア」と言われるように、シューベルトが作曲したもののほか、グノーとカッチーニによるものがあるが、いずれも得も言われぬ神々しさが感じられるようになる。個人的には、カッチーニ作曲の「アヴェ・マリア」が一番合うように思う。明るさが抑えられた礼拝堂が似合う、深く悲しみ嘆くような旋律と、ゴジラとの相性が良いのだ。ゴジラは、人間のせいで怪物と化した悲しい存在だ。カッチーニの「アヴェ・マリア」の流れる中、僕にはゴジラが泣いているように見えた。

唐突なようだが、映画『ライトスタッフ』(1983年)のテーマ曲とも言える「イェーガーの勝利」も試してみたい。なぜかというと、チャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」の第1楽章とよく似たパートがあるからだ。それは曲の後半、透き通る高音を奏でるヴァイオリンと、誇らしげな音色を吹き鳴らすトランペットが、交互に主役に躍り出るクライマックス。チャイコフスキーの作品と比べ、より晴れやかな気分にさせてくれるそのメロディーを聴きながら見るゴジラは、“破壊者”といった負のイメージは全くない。それどころか、もはやヒーローと言っていい。恐ろしいはずの場面が、ゴジラの活躍を称える場面に変わってしまった。

最後に、年末恒例となっているベートーヴェンの第九、第4楽章にある「歓喜の歌」を試してみよう。合唱の歌い出しと、ゴジラの火炎放射のタイミングを合わせると、身震いするほど気持ちいいのだが、ここでもゴジラは負のイメージをまとっていない。むしろ天が、神が、彼を祝福しているようだ。その肉体が滅びるとき、魂は天上界に迎え入れられ、光の中で平穏な安らぎを与えられるだろう。「良かったな、ゴジラ。」そんなふうに思うと、今度は僕が泣けてきた。

同じ映像でも、劇伴の曲調によって、その意味合いが大きく変わってしまう。逆に言えば、伝えたいことに合わせて、適切な音楽を選ぶ必要があるだろう。これは映像制作の難しさであると同時に、面白さに違いない。次回の記事では、実際に特撮作品で使われる曲に焦点を当て、そこから読み取れるものについて論じてみたい。

—————————————————————————————–

【最近の私】読んでいない本が増えて困っていましたが、最近「積ん読」という言葉を知りました。明治時代からあるというこの言葉を知った今、読みたい本は気兼ねなく購入していくことになりそうです。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

恐怖の映画史が覆った 『ロングレッグス』の予告編

【最近の私】

今年のアカデミー賞は、『ANORA アノーラ』が5部門を受賞しました。日本でも受賞直前に公開となったので、アカデミー効果でヒットするといいですね。

ニコラス・ケイジは俳優としてのキャリアが40年近いベテランである。1995年の『リービング・ラスベガス』でアカデミー賞主演男優賞を受賞し、その後はジャンルをまたいで、数多くの映画に出演している。今回はニコラスの出演作品の中から、3月に日本で公開される『ロングレッグス』(2024年)の予告編を紹介したい。

予告編は、FBI捜査官リー(マイカ・モンロー)がある未解決事件を担当する場面から始まる。この事件は、オレゴン州において30年間で10件起きている。いずれも父親が妻子を殺害し、その後自殺するという事件だ。外部から侵入した形跡はない。そして現場には謎の暗号が残されており、「ロングレッグス」という名前が書かれている。ロングレッグスを追う警察だが、捜査は難航する。やがてリー自身の過去にロングレッグスとの接点があることがわかってくる…。

『ロングレッグス』はサイコサスペンスのジャンルに分類されるだろう。サイコサスペンスとは、異常心理による犯罪を描いた物語である。このジャンルの作品となると、『羊たちの沈黙』(1991年)や、『セブン』(1995年)が思い浮かぶ。どちらも、のちに作られるサイコサスペンス映画に強い影響を与えた作品といってよい。

『ロングレッグス』の予告編を見ると、『羊たちの沈黙』との類似点がある。まず『ロングレッグス』はFBI捜査官が猟奇的事件に関わるが、『羊たちの沈黙』では、FBIアカデミー研修生(ジョディ・フォスター)が事件を担当する。どちらも主人公は女性だ。さらに犯人があるルールに乗っ取って犯罪を重ねるという展開は、『セブン』に通じるものがある。『セブン』はキリスト教の七つの大罪をモチーフに殺人が起こり、刑事たち(ブラッド・ピットとモーガン・フリーマン)が犯人に翻弄される姿を描いていた。

『ロングレッグス』の予告編を見ると、ニコラス・ケイジがはっきり登場しないことに気づく。ニコラスが演じるのは、殺人犯ロングレッグスであろう。白髪に白塗りのような顔が見えるが、一部しか映らない。もしかして、別の事件の犯人役なのか?とも思える。だが、ニコラスは本作で初めてシリアルキラー(連続殺人犯)を演じていると公式サイトに書かれている。謎が多い作品である。

謎といえば、個人的にニコラス・ケイジは謎の俳優と思っている。80年代にコーエン兄弟の『赤ちゃん泥棒』(1987年)やデヴィッド・リンチ監督の『ワイルド・アット・ハート』(1990年)などに出演して注目を浴び、前述の『リービング・ラスベガス』でアカデミー賞主演男優賞を獲得する。その後、『ザ・ロック』(1996年)や『フェイス/オフ』(1997年)などのアクション大作に出演する。その後『キック・アス』(2010年)など気になる作品はチェックしていたが、以降はニコラスの出演作品の多さに観るのが追いつかなくなり、「なんで、こんなにたくさんの映画に出演するのだろう」という疑問の答えはまだわかりません。

あと『ロングレッグス』を調べていて驚いたのが、監督のオズグッド・パーキンスだ。彼は俳優としても活動しているのだが、父親が『サイコ』(1960年)の主演俳優アンソニー・パーキンスだったのである。『サイコ』はサイコサスペンスの先駆けとなった作品だが、アンソニーの息子が俳優・監督だったのは初めて知りました。しかもオズグッドは『サイコ2』(1983年)でアンソニー・パーキンスの子ども時代を演じていた。

謎が多い予告編ではあるが、ニコラスが初めてシリアルキラーに挑み、サイコな血筋を受け継いだ監督による作品なので、興味はつきない。取りあえず、映画館で事件の真相を見届けてきます!

今回注目した予告編:

『ロングレッグス』

監督:オズグッド・パーキンス

出演:マイカ・モンロー、ニコラス・ケイジ

2025年3月14日より公開

公式サイト:

https://movies.shochiku.co.jp/longlegs/

—————————————————————————————–

戦え!シネマッハ!!!!

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。