考え抜いた言葉を映画にのせて 明星大学「映像翻訳フィールドワーク」特別上映会2018

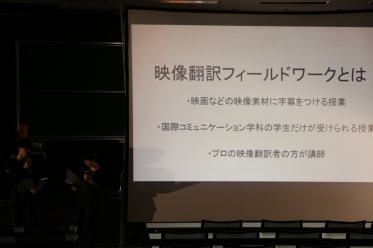

JVTAの講師陣が指導を行う明星大学人文学部国際コミュニケーション学科の「映像翻訳フィールドワーク」は、学生らが映像翻訳の手法を学び、映像に字幕を施す授業です。完成した作品の上映会が11月17日(土)に開催されました。

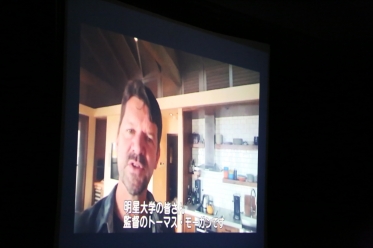

上映作品は『ソフラ ~夢をキッチンカーにのせて~』。国連UNHCR難民映画祭2018で観客に勇気を届けた、難民のマリアムが運命に立ち向かうためにケータリングビジネスの起業に挑む物語です。この特別上映会では、映像翻訳フィールドワークの学生たちが翻訳した字幕つきで上映されました。

上映の前に、まずは字幕を手がけた学生たちが「映像翻訳フィールドワーク」での取り組みを紹介。クラスで意見を交わしながら進めていく講義の様子や、夏休みの間に日本映像翻訳アカデミーの教室を訪れ、国連UNHCR協会の方の話を直接聞いてから翻訳作業に取り組んだエピソードを披露しました。

また『ソフラ~』を翻訳する際に苦労したポイントや、作品の舞台となるレバノンの社会的背景について解説。「字幕を入れていいのは、一画面につき、2行まで、一行に入れていいのは14文字まで――ただ、全ての場合にそれが共通しているわけではありません。話者の話の長さによっては、それに見合った制限文字数に収めなくてはいけなくて、言葉をただなぞって日本語にしてしまうと、完全に制限文字数をオーバーしてしまいます。話している人の真意を読み取って、それを制限文字数に収めるというのは、とても大変です」「レバノンは6人に1人が難民。これだけ聞くと、レバノンはとても悲しい状況にあるように思えますが、現在レバノン政府は、内戦被害の修復や観光地設営など、さまざまな計画を進めています」と、学習の成果を発表しました。

●字幕を手がけた学生たちには、トーマス・モーガン監督から感謝のメッセージが送られた

●上映中の様子。学生たちの字幕を通して、作品に込められたメッセージが観客に伝わる

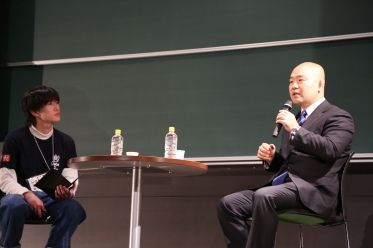

上映後は、国連UNHCR協会スタッフ・天沼耕平さんを迎えたトークショーへ。

かつてレバノンの都市ベイルートを訪れた時に、明日を生きるために夜中でも花を売っていた難民の子どもたちの姿が忘れられない、と語る天沼さんに、学生からは「『ソフラ~』の主人公・マリアムのように、他の国々にも彼女のような生き方をしている方はいるのですか?」と質問が。

天沼さんは「ありがたいことに、そういった話はよく聞くようになりました。難民の人たちというのは、私たちと同じように普通の当たり前の人生を送ってきた人が、いきなり難民になるというケースがほとんどだと思います。その中で、新天地において自分の力を生かして、社会に貢献しようとする人はたくさんいます」と語った上で「日本においても、世界においても、難民の人たちが職を手に入れるというのは、そう簡単なことはありません。私たち自身も、何かできないかということを考えていかなければ」と他人事ではない難民問題に関心を持つことの大切さを伝えました。

●舞台裏でも、フィールドワークの学生が上映会やトークショーに必要な細やかな仕事をこなしている

●観客を見送る学生たち

こうして、学生たち主導の上映会は今年も幕を閉じました。

●映像翻訳フィールドワークについて

明星大学人文学部国際コミュニケーション学科には「フィールドワーク」という体験型の授業があります。フィールドワークの授業には国内で行うものと、海外で行うものがあります。映像翻訳フィールドワークは国内フィールドワークの一つで、映画やテレビ番組における映像翻訳の手法を学び、自分たちの手で映像作品に字幕を施すこと、また、翻訳した作品を観客に鑑賞してもらうための上映会を開催することを目的としています。今回の上映作品の字幕はJVTA講師陣の指導のもと、映像翻訳フィールドワークの学生全員で夏休みの集中講義期間中に作成しました。