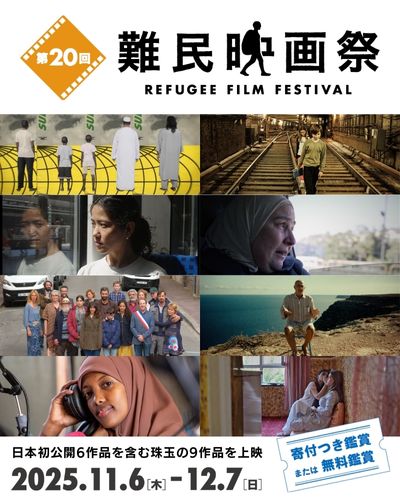

【難民映画祭20周年】わたしと難民映画祭(字幕翻訳者編)

今年で20周年を迎えた難民映画祭は2006年にスタート。これまで270作品の映画が上映され、10万人以上の人たちが参加してきた(数字は2025年9月時点)。今年のポスターにデザインされている青いバラの花言葉は「奇跡」「夢が叶う」。20年にわたって映画祭を支えてきた人たちへの感謝と亡くなった人への哀悼の意がこめられている。

始まった当時は今よりも上映作品が多く、20本以上のラインナップをそろえ、中には、日本語字幕がついていない作品もあったという。しかし、それでは作品のすべてを日本の観客に伝えきれないと、第3回(2008年)からJVTAによる日本語字幕制作のサポートが始まった。以来、JVTAの修了生の有志が、プロボノ(職業の専門性に基づく知識や経験などを生かして行う無償の社会貢献活動)で字幕制作を担っている。毎年、JVTAのメールマガジンで修了生に字幕翻訳参加を呼びかけ、同映画祭のためのトライアルを特別に実施。合格者は映画祭関係者を招いたキックオフミーティングに参加し、難民問題に関する想いを共有したうえで字幕翻訳に取り組む。複数で翻訳チームを組み、各自の担当パートを翻訳した後にチーム全体で話し合いながらリライトを重ね、一つの字幕を作りあげている。

◆難民映画祭の歴史はこちら

◆難民映画祭とJVTAの歴史はこちら

難民映画祭の上映作品は、多言語のドキュメンタリー作品が多く、それぞれの国や地域の紛争や政治などの背景に関する入念なリサーチが必須だ。こうした多言語の作品にも基本、英語字幕があり、翻訳者はそれをもとに日本語字幕を制作する。翻訳者からは、「凄惨なシーンが続くドキュメンタリー作品を泣きながら翻訳した」「映像に映っていた人たちのその後をとても心配している」「この映画祭に携わって自分も意識が変わった」などの声が数多く聞かれる。また、新人時代に取り組んだ人も多く、これまで手掛けた中でも特に印象深い作品として難民映画祭の上映作品を挙げる翻訳者も少なくない。この映画祭の意義に共感し数年にわたり翻訳チームに参加した人もいる。

今回は、20周年という節目にあたり、過去に難民映画祭の字幕制作に携わった翻訳者にアンケートを実施。難民映画祭に寄せる12名の翻訳者の想いを紹介する。

①参加した年

②担当した作品とその背景

③翻訳作業を振り返って感じること

④難民映画祭に携わって意識が変わったことや何か始めたこと

⑤難民映画祭の字幕に参加する翻訳者へのメッセージ

◆Ogihara Atsukoさん

①第3回(2008年)

②『レフュージニック』 ソビエトにおけるユダヤ人迫害

『ニューイヤー・ベイビー』 カンボジアでのクメール・ルージュ虐殺

③今つくづく思うことは、歴史は繰り返されているということです。世界から人々が苦しむ原因を取り除くには、一体どうしたらいいのか。宗教、人種、偏見、その他もろもろのことが原因で、現在もなお世界のあちらこちらで、心が痛む戦いが続いています。また、チームで翻訳した喜びはいまだに忘れられません。メンバーが5人いれば、翻訳を終了した時の満足感は5倍になります。実際、翻訳チームに我が家に泊まっていただいて、合宿をし、翻訳の表記や流れが一つになるよう、顔を突き合わせて話し合った時間は、得難い、とても充実した時間でした。

④毎年、難民映画祭の開催の度に、かつて微力ですが翻訳で協力させていただいたことが、私の人生でとても大きなことであったと痛感します。機会があれば難民問題を扱っている催しを、友人を誘って見に行ったりしています。

⑤現在、全世界の人口の1%が、難民という名の下に、故郷を追われ避難を強いられています。絶えることのない、世界の難民問題を目にするにつけ、本当に無力感を覚えます。一体私たちに何ができるのか。映像翻訳者として、この問題を一人でも多くの人に伝えることは、貴重な意味のあることです。わずかでも問題意識を持ち人々と語り合い、伝えていく。それがいつか、平和な世界へのほんのわずかな一歩になりますよう、希望を持ち続けましょう。

◆結城あかねさん

①第4回(2009年)、第5回(2010年)、第6回(2011年)、第7回(2012年)、第8回(2013年)、第9回(2014年)

②『14 キロメートル』(2009)、『遥かなる火星への旅』(2010)、『イリーガル』(2011)、 映画祭プロモーションビデオ(2012)、『新たな壁の裏側で ― 東ヨーロッパに逃れた女性たち ―』(2013)、『シャングリラの難民 ~幸福の国を追われて~』(2014)

※6回参加のうち、『遥かなる火星への旅』(2010)の背景

ミャンマーからイギリスへ第三国定住するカレン族を追ったドキュメンタリー映画です。ちょうど日本でも2010年から第三国定住による難民の受け入れを開始したこともあり、日本にとってタイムリーな題材の映画でした。

③毎回難しく感じたのは、トーンや表現の仕方の統一です。複数名で作業することから、通しで見ると途中で明らかに翻訳者が変わったと感じられることもありました。また、解釈や訳語の選定で議論したことも多くあります。ある作品ではみんなでメンバーのお宅に泊まり徹夜で作業をしたこともありました。苦しかったですが、楽しい思い出でもあります。

④質問への直接的な回答ではないのですが、私はタイの北部に住む首長族の村に2回訪れたことがあります。彼らもミャンマーから逃れてきた難民で、その苦労や悲しみを直接聞いていたため、難民映画祭には特別な思い入れがありました。そしてその経験があったからこそ、この映画祭にはできるだけ参加しようと考え、6回参加させていただきました。

⑤エンターテインメントの映画と違い、難民映画祭は難民の方々の現状を伝え、広く知ってもらう強い目的があります。目を背けたくなる状況に苦しく思いながら作業することもありますが、映像翻訳を学んだ翻訳者にしかできない意義深い経験となります。作り手の想い、そして取り組む翻訳者の想いが、多くの方に届く大切な機会となるよう願っています。

◆松木香奈子さん

①第10回(2015年)

②『ヤング・シリアン・レンズ』

当時シリアの都市アレッポでは、政府軍と反体制派による激しい戦闘が繰り広げられていました。

③ニュース映像などとは違い、残酷な現実がそのまま映し出されていて、とにかくショッキングでした。

④微力ながら世界の現実を伝える手助けができることに意義を感じました。それ以来、マイノリティを題材にした作品などを積極的に担当しています。

⑤翻訳を通して社会貢献をできる素晴らしい機会になると思うので、ぜひ挑戦してみてください。

◆中嶋紋乃さん

①第13回(2018年)

②『アイ・アム・ロヒンギャ』

故郷ミャンマーから迫害され、カナダへと逃れたロヒンギャ難民の若者たちが、自分たちの体験を舞台劇として再現するドキュメンタリーです。ロヒンギャは世界一迫害された民族と呼ばれ、ニュースでも連日取り上げられていました。

③作品の重みを伝える責任を感じながら翻訳しました。自分たちの経験を再現する彼らの必死の思いや葛藤を、できるだけその温度を壊さないように字幕にする難しさがありました。その重厚なテーマも相まって、翻訳作業は非常に大変で、寝る間も惜しんでの作業になったことを今でも覚えています。

④難民映画祭に関わる前は、難民問題をテレビのニュースで目にしても、その背後で何が起きているのか具体的に思い描くことができませんでした。しかし、作品の翻訳に携わる中で、数字や文字としてではなく、“一人ひとりの物語”として受け止めるようになりました。

⑤修了直後の駆け出しの時期に、翻訳者として作品に携わるとはどういうことかを学んだ非常に貴重な経験でした。ぜひ、積極的に挑戦していただきたいです。

◆小畑愛沙子さん

①第13回(2018年)、第14回(2019年)

②『アイ・アム・ロヒンギャ』

主にミャンマー西部に暮らすロヒンギャ。彼らは差別と迫害を受け、多くが国外に逃れています。あるロヒンギャの若者たちは、命がけでバングラデシュに避難。その後カナダへ移住しました。演劇を通じて自分たちが受けてきた迫害や今直面する現実を伝えようとする姿が描かれています。

『難民キャンプで暮らしてみたら』

2人のアメリカ人が、シリア難民が暮らすヨルダンの難民キャンプで日常生活を体験するドキュメンタリーです。

③映像翻訳のコース修了後、すぐに携わった字幕作品で、ありとあらゆる力不足を実感しました。ただ、思い出すのもつらい経験を振り絞るように語る若者たちの言葉を、正確に、丁寧に伝えなければ、という使命感に駆られたのを覚えています。

④プロジェクト参加前は、何となく慈善活動を行うイメージでいたのですが、彼らの言葉を翻訳する中で、困難な状況でも力強く歩み続けるエネルギーをひしひしと感じ、助けてあげる、というより、社会が良くなるよう同じ方向を向いていきたい、と思うようになりました。

⑤字幕翻訳による支援は、実際に起きている切実な課題に対し、映像翻訳を学んだからこそ出来る、世界に希望を灯せる活動だと思います。

◆K.S.さん

①第14回(2019年)、第15回(2020年)、第16回(2021年)

②『イージー・レッスン 児童婚を逃れて』ソマリアの児童婚

『カオスの行方 ~ 安住の地を求めて』ヨーロッパへ命懸けで避難する難民

『戦火のランナー』スーダンの内戦

③難民映画祭では3作品に参加させていただきました。観客の中には、難民問題や各国のカルチャーになじみのない方もいらっしゃいます。誰にとっても分かりやすい言葉選びを意識しつつ、文化に関わるワードはできる限り尊重して出すなど、細かい気配りとバランスを意識しました。また、作品ごとに様々な難民の姿が多様な視点から描かれているため、背景情報を丁寧に把握し、製作者の意図や登場人物の気持ちに寄り添った字幕を付けることも心がけました。普段の映像翻訳の仕事に比べるとチーム規模が大きく、訳し終えた後に全員で全編の相互チェックを行う作業はかなりタフで特に苦労しましたが、いろいろなメンバーと意見を交わしながら完成度を高めていく作業は、とても勉強になり、刺激にもなりました。

④担当作品の背景となっていた国や情勢を中心に、ニュースなどを意識的に見るようになりました。映画祭に携わった経験を踏まえて、周りの人と話をすることもあります。難民問題だけでなく、様々な社会的問題を扱った映像作品にもアンテナを張るようになりました。また、UNHCR関連の字幕翻訳案件(教育動画など)を担当させていただき、微力ながら翻訳者として継続的にご縁をいただいていることも、ありがたく感じています。

⑤コースで学んだことを実践的に生かして、憧れの長編映画に字幕を付けるという経験は、それ自体とても貴重です。その上、翻訳を通じて難民問題に関わる意義は大きく、非常にやりがいのある映画祭だと思います。できる限り時間をかけて丁寧に作品と向き合い、受け身にならずメンバーと積極的にコミュニケーションを行えば、きっと何倍も価値のある思い出深い経験になるはずです。

◆谷山祐子さん

①第16回(2021年)

②『カオスの行方 ~ 安住の地を求めて』

シリア。内戦で家を失い、欧州に不法入国の難民が押し寄せた時代。

③映像翻訳Web講座を修了したもののオープントライアルになかなか合格できず、くすぶっていた頃に参加したプロジェクトでした。その後もイバラの道は続くのですが、初めてのチーム翻訳であり、相互チェックなど大変勉強になりました。8人ほどの大所帯のチームを立派にまとめられたリーダー翻訳者さんがとても輝いてみえたことを覚えています。

④難民をテーマとしたニュースや話題に以前よりも関心を寄せるようになりました。また、同じ作品に携わった翻訳者さん数名と、「ともにトライアル合格を目指そう!」とお友だちになりました。トライアルのたびにそれぞれの字幕を見せ合って勉強したり、知識や情報をシェアしたり、同じ志を持つ仲間ができるきっかけになりました。

⑤制作した人々の思いが見る人すべてに届くよう、チームでより良いものが作れるよう、ぜひ頑張ってください。

◆石川萌さん

①第17回(2022年)

②『グレート・グリーン・ウォール~アフリカの未来をつなぐ緑の長城』

アフリカのサヘル地域において、気候変動による砂漠化を食い止めるための植林プロジェクトに関する作品

③音楽ドキュメンタリーなので、訳しながら歌っている時もあれば、強い信念でコミュニティを成功に導いたリーダーの言葉に勇気をもらうこともありました。サヘル地域の砂漠化について学ぶことのできる作品ですが、そもそもどんな文化がある地域なのかという点も音楽を通じて知ることができました。

④映画祭を通じて、難民の状況がそれぞれ違うように、必要な支援も様々であり、私たちができる支援も一人ひとり違っていいのだということを学びました。

⑤私が映画祭に参加したのは、2015年に欧州難民危機の渦中にあったハンガリーに住んでいながら、何もしなかった後悔からです。当時は、何か大きなことでないと支援にならないと思っていました。映画祭の翻訳を通じ、小さくても行動を起こすことが大切なのだと学びました。皆さんも、ぜひ何かできることから始めてみてください。

◆中野みな子さん

①第17回(2022年)

②『グレート・グリーン・ウォール~アフリカの未来をつなぐ緑の長城』

気候変動の影響に苦しむアフリカのサヘル地域

③作品の舞台となったサヘル地域や気候変動に関する信頼できる情報を入手するのに、苦労しました。自分ひとりでは限界があったと思いますが、チームの集合知で乗り切ることができたと感じています。

④作品を通じて気候変動が難民を生み出すということを知り、プラスチックをなるべく使用しないなど、自分にできることを続けています。

⑤自身の日常からは遠いと思っていた「難民」の存在ですが、自分にも難民を生み出す原因の一端があり、また状況を改善するためにできることがあると気づかされました。字幕を通じて世界とつながることができ、世界をほんの少しでも良くするお手伝いができたと感じています。また、難民映画祭に参加することでチーム翻訳の経験もできたことにも、感謝しています。

◆児山亜美さん

①第19回(2024年)

②『ザ・ウォーク~少女アマル、8000キロの旅~』

内戦や紛争によって故郷を追われたシリア難民の子どもたち

③作中に何度も出てくる“home”という単語の訳し方について、チームの皆さんと話し合ったことが印象に残っています。たった1つの単語とはいえ、難民問題の背景を伝えるためにはどの訳語が適切なのか、意見を出し合う過程で作品への理解が深まったように思います。

④地元の外国人コミュニティを紹介するイベントに参加し、外国人の日本語支援についてのセミナーを受講するなど、身近にいる外国人のことをもっと知りたいと思うようになりました。映画祭の広報サポーターの皆さんが紹介してくださっている飲食店も訪れてみたいです!

⑤難民映画祭に参加して一番心に残っているのは、上映会の会場で監督にお会いし、作品に込めた思いを直接聞けたことです。どんな状況にも希望はあるとお話されていたのですが、それは他の上映作品にも共通しています。現状を知るだけではなく、希望の灯を絶やさないために懸命に努力する人々の姿を見て、多くのことを感じられると思います。

◆萱場美晴さん

①第19回(2024年)

②『ザ・ウォーク~少女アマル、8000キロの旅~』

シリア国境から難民としてヨーロッパを横断するストーリー

③複数人で協力して訳したので、同じ単語でも場面に応じて訳し方をどう変えるかなど、皆さんと議論できたことが有意義でした。

④映画祭の映像ならではの良さを感じたことから、様々な映画祭で字幕ボランティアに参加しています。

⑤字幕作成の経験としてだけでなく、世界の現状を知る機会としても有意義だと思います。たくさん議論を重ね、学びを深めてください。

◆C.H.さん

①第20回(2025年)

②『見えない空の下で』

ロシアとの戦争による戦禍を逃れるため、ウクライナの地下鉄構内で暮らす人々

③字幕作成からしばらく離れていたため、新しい翻訳ソフトに慣れるのに苦労しました。また、戦争で使われた兵器に関する訳語に悩みました。例えば、「花びら地雷」という空から散布される地雷が出てくるのですが、地雷と聞くと地中に埋められているものというイメージもあるため、視聴者に伝わるかどうか迷いました。そんなとき、チームの皆さんに助けていただき、チーム翻訳の良さを実感しました。

④特に新たに始めたことはありませんが、近隣で行われている様々な難民支援の活動に目を向けるようになったように思います。(アメリカ在住)

⑤子どもたちの夏休みと字幕の作成期間が重なり、仕事や育児をしながら翻訳をするのは時間的に大変でしたが、家族で難民問題について話す機会を得られ、とても有意義でした。子育て中の皆さんも、ぜひ参加されてみて下さい。

「難民映画祭を字幕制作で支援する」

これは映像翻訳者ならでは社会貢献のカタチだ。難民となった人たちの想いを伝えようと真摯に翻訳に取り組むなかで翻訳者自身にも気持ちの変化が訪れたという。難民映画祭の上映作品を鑑賞する際は、そんな翻訳者たちの想いがこもった字幕にもぜひ注目してほしい。JVTAはこれからも難民映画祭のサポートを続けていく。

◆難民映画祭

オンライン開催

2025年11月6日(木)~12月7日(日)

劇場開催

2025年11月 6 日(木) TOHOシネマズ 六本木ヒルズ(東京) 【上映作品】「ハルツーム」※終了

2025年11月13日(木) TOHOシネマズ なんば(大阪) 【上映作品】「ハルツーム」※終了

2025年12月 2 日(火) イタリア文化会館(東京) 【上映作品】「あの海を越えて」

2025年12月 3 日(水) イタリア文化会館(東京) 【上映作品】「ぼくの名前はラワン」

公式サイト:https://www.japanforunhcr.org/how-to-help/rff

【関連記事】

◆第20回難民映画祭が11月6日に開幕 青いバラにこめた思いを字幕で伝える

※同映画祭担当の山崎玲子さん(国連UNHCR協会・渉外担当シニアオフィサー)から翻訳者の皆さんにメッセージを頂きました。

◆2025年度 明星大学特別上映会/難民映画祭パートナーズ 特別サイト

『希望と不安のはざまで』

12月6日(土)、JVTAが字幕翻訳を指導している明星大学で難民映画祭パートナーズの上映会が開催されます。

◆第20回難民映画祭・広報サポーターによる公式note 「みて考えよう!難民映画祭」

広報サポーターの活動や、作品レビュー、「わたしと難民映画祭」、各国の飲食店紹介などの情報が更新されています。字幕を担当した翻訳者の皆さんもぜひご覧ください。

◆【第20回難民映画祭】字幕翻訳と広報サポーターで修了生が活躍中!

今年のJVTAが携わる活動を一挙紹介しています。

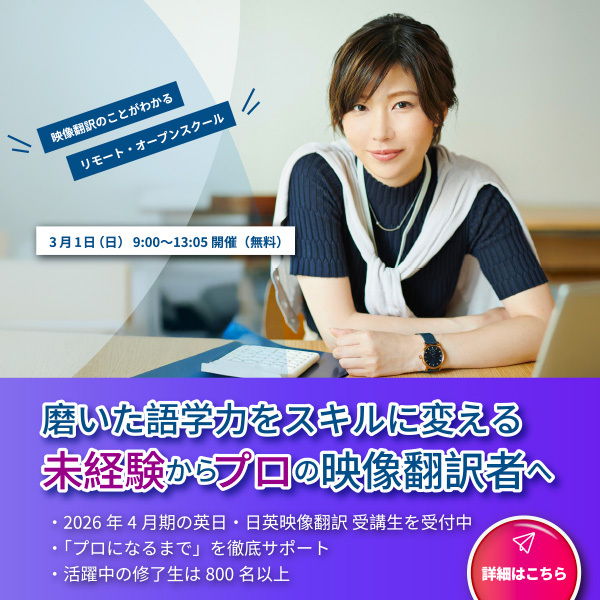

◆【2026年4月期の受講申込を受付中!】

学校説明会を随時開催!

映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。