明けの明星が輝く空に 第186回 ウルトラ名作探訪22「怪獣墓場」

「怪獣だって泣くんだよ。」これは、特撮界の巨匠、円谷英二氏の長男であり、円谷プロダクション2代目社長だった、円谷一(はじめ)氏の言葉だ。一氏はメイン監督として、ウルトラシリーズ黎明期から中心的な役割を果たしてきたが、怪獣を排除すべき対象としか見ていなかったら、こんな言葉は出てこないだろう。そこは怪獣愛がある、といった単純な話ではない。言葉の底に流れるのは、自分(人類やヒーロー)中心ではなく、他者(怪獣)の立場で物事を捉える、という考え方だ。

一氏の言葉を、そのままプロットに落とし込んだような作品がある。『ウルトラマン』第35話「怪獣墓場」だ。登場怪獣のシーボーズは、自分の意思とは関係なく、宇宙空間から地球に落ちて来てしまった。もともといたのは、パトロール中の科学特捜隊が偶然発見した“怪獣墓場”。そこは、ウルトラマンによって、地球を追い出された怪獣たちの亡骸(亡霊)が漂う場所だった。

怪獣出現となれば、当然攻撃が行われる。しかし、シーボーズは反撃する意思は全く見せない。それどころか、高層ビルに登り、空を見上げて悲しげな鳴き声を上げる。そして、空へ向かってジャンプ。しかし、飛行能力があるわけでもなく、地面に落ちてしまう。

以前紹介した「謎の恐竜基地」のジラース(第176回)にもまして、シーボーズは擬人化が著しい。それも、夕暮れをバックに、うなだれてトボトボと歩いたり、いじけて石蹴りのような真似をして尻もちついたり、コミカルであると同時に哀愁を漂わせる。特撮班が撮ったそんなシーボーズの映像に、実相寺昭雄監督は不満があったようだが、結果的には監督本人も認めているように、この方が感情移入しやすい。だからこそ、「怪獣も泣く」姿が、僕らの心に突き刺さるのだ。

怪獣に寄り添った作品としての「怪獣墓場」では、科学特捜隊が僧侶を招いて怪獣供養を行う。こんなアイデアが出てくるあたり、番組制作の現場では、怪獣たちに申し訳ないという空気が、多かれ少なかれあったのかもしれない。これは、撮影現場での怪獣たちが、実体のないCGではなく、着ぐるみだったことと関係があるのではないだろうか。作り物とはいえ、撮影中、生き生きと動いていたものが、死んだように動かなくなってしまう。火薬を使った撮影で、着ぐるみには焦げ跡などのダメージも残っていただろう。そんな着ぐるみと劇中の怪獣が重なり、憐れみのような感覚が生まれたとしても不思議ではない。

「怪獣墓場」でも、シーボーズの気持ちがわかった科特隊は、ロケットを使って宇宙に返してやろうとする。一度目は失敗。二度目はウルトラマンも協力するのだが、彼らの思いを知る由もないシーボーズは、なかなか言うことを聞かない。ウルトラマンは背中を押してやったり、頭を叩く真似をしたりして四苦八苦。相手は怪獣なので、パンチで抵抗されたときには首投げを見舞ったりもしたが、そんな“暴力”を除けば、まるでだだをこねる子供を学校へ行かせようと、厳しい態度で接する親のようだ。

この場面は、ウルトラマンの心の内を理解していると、なかなか興味深いものがある。ウルトラマンの心情が描かれたのは、番組冒頭での怪獣墓場発見の知らせがもたらされたときのことだ。主人公であるハヤタ隊員(ウルトラマン)は突如、人を押しのけるようにして作戦室から出ていき、ひとり空を見上げる。そして、怪獣たちに謝罪する。

「許してくれ。地球の平和のために、やむなくお前たちと戦ったのだ。俺を許してくれ。」

最期に「許してくれ」を繰り返す、それも「俺を」と付け加えたところに、彼の想いの強さが表れていて、胸に迫るものがある。シリーズ屈指の名セリフと言ってもいいだろう。この後、彼はウルトラマンに変身して、やはり空を見上げる。ありきたりの演出家なら、黙祷の意味を込め、ウルトラマンに頭を垂れさせたかもしれない。しかし、実相寺監督は、そうしなかった。それは、ウルトラマンの複雑な立場/心情を表現しようとしたからではないだろうか。すまないという気持ちはあっても、彼は人々を守るため戦わなくてはならない。しかし、それは正しいことなのか。ウルトラマンは心のどこかに生じた迷いと、向き合っていたのかもしれない。

怪獣への優しさは、ほかの場面/セリフからも見て取れる。真っ暗な宇宙空間に帰りたいなんて信じられないとある隊員が言えば、フジアキコ隊員は「怪獣墓場だけが静かにいられる場所」だと反論する。どこへ行っても攻撃を受ける怪獣たちが、心から安らげる。それは、怪獣墓場だけなのだ。彼女が語る間、画面に映し出されるのは、以前のエピソードに登場した怪獣たちの姿だ。いずれも、ミサイル弾が浴びせられるなど、攻撃を受けている。フジ隊員の言葉を聞きながら見ているうちに、僕らは初めて理解する。「怪獣たちこそ被害者なのだ!」と。

結局シーボーズは、“安住の地”に戻った。しかし、心安らぐ場所が“墓場”では、あまりにも悲しい。勇ましいヒーローの活躍の裏で、怪獣たちがそんな所へ追いやられている。そのことを、忘れてはならない。

「怪獣墓場」(『ウルトラマン』第35話)

監督:実相寺昭雄、脚本:佐々木守、特殊技術:高野宏一

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

JVTA修了生。子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。

【最近の私】嗅覚も老化するということを、初めて知りました。夏の松の香りが好きなんですが、あまり匂わないなぁなんて思ってたら…。対処法としてのトレーニングもあるらしいので、励んでみます。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

バックナンバーはこちら

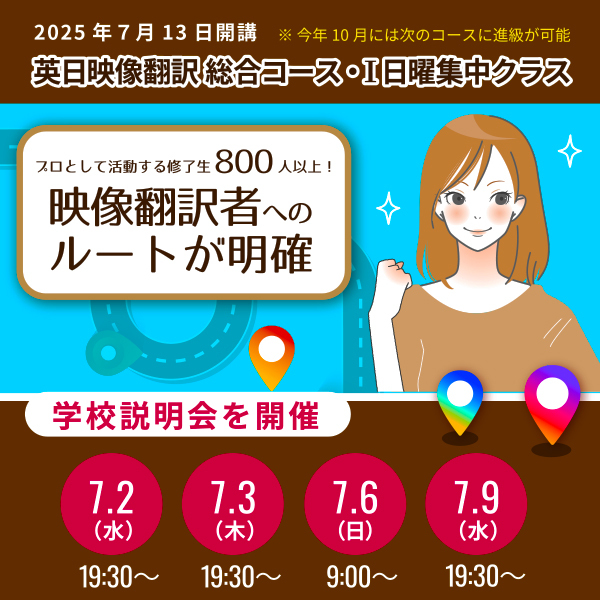

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第185回 昭和100年!

ことし2025年は、“昭和100年”。それに合わせたのか、今年の2月に始まったスーパー戦隊シリーズ50周年記念作品、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第10話には、昭和をこよなく愛する怪人が登場。ヒーローたちと“昭和対決”を繰り広げた。

スーパー戦隊シリーズの愛すべき特徴は、肩肘を張らずに観られる「緩さ」だろう。しかし、ウルトラシリーズや仮面ライダーシリーズも、最近はだいぶ緩くなった印象で、その差はなくなってきている。スーパー戦隊モノの存在意義が問われる事態(?)なのだ。

このピンチを脱するカギは何か。それは。楽しくなるほどの“バカバカしさ”しかない!振り返れば、シリーズ第1作『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年~1977年)は、怪人の倒され方が呆れるほどしょうもなく、そして楽しかった。たとえば“風車仮面”は、強力な扇風機の風を当てられ、頭部の風車が逆回転してしまい爆死。“眼鏡仮面”は、視力検査で「ダ・イ・ナ・マ・イ・ト」と読まされて爆死。まるでコントの世界である。ウルトラマンやライダーには、とうてい真似できない。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、そんなゴレンジャーのDNAを受け継いでいる。そう感じさせてくれたのが、第10話「イケイケドンドン!昭和が来た!」だ。“ノーワン”と呼ばれる怪人たちの1体、第10話に登場した“昭和ノーワン”は、突然町中に現れ「昭和のすばらしさを教えてやる」と言って周辺の景色を昭和に変えてしまう。(といっても、実害は何もない!)

先攻は昭和ノーワン。取り出したのは、昭和の遊びの王道アイテム、めんこだ。「勝った者が総取り!」と言って子どもたちを泣かせる。続いて、カセットテープを使っての睡眠学習。角乃から「こんなんで勉強できんの?」とツッコミが入るが、「できない!だが、それが昭和だ!」と胸を張る。対する禽次郎は、健康器具のエキスパンダーや、昭和の名曲「真っ赤な太陽」に合わせてのゴーゴーダンスで対抗。しかし、判定では昭和ノーワンに軍配が上がってしまう。

その後、アンテナ付のテレビの前に座り、昔の特撮テレビ番組を観て、ちゃぶ台でのり弁を食べるなど、昭和を満喫する昭和ノーワン。このバカバカしさ。楽しい!そして楽しいと言えば、いつの間にか自分のスマホが黒電話になっているのに気づいた角乃が驚くと、パッと映像が切り替わり、軽快なリズムの主題歌が始まるテンポの良さも秀逸。思わず、画面の中で曲に合わせて踊るヒーローたちと、一緒になって踊り出したくなった。

ただし、そんなバカバカしさの裏に、真面目に考えるべきものがあったことも忘れてはならない。普通に考えれば、変化を拒む昭和ノーワンの懐古主義的な態度が糾弾され、現在に目を向け進歩することの大切さを訴えることで、ヒーローたちに逆転勝利のシナリオが用意されるだろう。しかし意外だったのは、昭和が否定されなかったことだ。禽次郎は、昭和の人々が未来を良くしようとがんばっていたから令和があると指摘し、「昭和とは前に向かう精神。過去にすがるだけのお前こそ、昭和スピリッツを忘れている」と言って昭和ノーワンを倒す。(実を言うと、この台詞にドキッとさせられたことを告白しておこう。)

これを、シリーズ45作目『機界戦隊ゼンカイジャー』(2021年~2022年)の第15話「ガチョーン!レトロに急旋回」と比べると興味深い。そこでは、怪人がレトロな世界を現出させ、昔を懐かしむ人々の精神を過去に閉じ込めてしまうのだが、自分たちは今を生きる未来びとだというヒーローたちによって倒される。過去は否定されないが、現在との連続性は絶たれ、忘却の彼方に追いやられる。一方、ゴジュウジャー第10話の脚本を書いた井上亜樹子氏は、昭和か令和かという二者択一ではなく、どちらも内包する考え方を示して見せた。大きな意味では、多様性を認めるという姿勢であり、より今の時代に則したものになっているのだ。

また井上氏は、昭和というのは「おおらか」な時代で、「令和の人類に必要なのは昭和だー!」と、昭和ノーワンに言わせているが、最近の世相に照らし合わせて考えると、この台詞が持つ意味は重い。SNSが広まってからだろうか。最近は、おおらかさとは対極の空気が蔓延しているように感じる。ダイレクトに意見を表明できる場が増えたのはいいが、他人を否定する言葉が多く飛び交うようになってしまった。そんな書き込みをするのは一部の人であっても、まるでそれが世論か何かのような空気にもなる。物語の進行上、「おおらか」という台詞は埋没気味だったが、一言一句精査して書く脚本家は、当然そこにも何らかの思いを込めていただろう。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』はこのあと、第11話で鬼ごっこ対決、第13話でマナー対決が行われた。怪人がヒーローのマナーにダメ出しするなど、観ていて思わずニヤニヤする。楽しいバカバカしさは、人の心を明るくする。ぜひゴジュウジャーには、迷わずこの路線を推し進めてもらいたい!いま僕は、真剣にそんなことを考えている。

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

JVTA修了生。子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。

【最近の私】みうらじゅんという人はスゴイ。「マイブーム」という言葉を作った話は有名ですが、老いという「”しょうがないこと”に”しょうもないこと”をぶつけるのが一番」ということで、「アウト老」とか「老けづくり」を提唱。最近知ったのは、「還暦過ぎればみんな同い年」という言葉。ああ、これからは師匠と呼びたい!

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第183回 劇伴マジック

今年1月に公開された映画、『怪獣ヤロウ!』を観ていて、2016年のドキュメンタリー映画『すばらしき映画音楽たち』を思い出した。それによれば、かの有名な『サイコ』(1960年)のシャワーシーンも、あの有名な劇伴(BGM)がなければ怖くはないという。確かに、突っ立ったまま、ナイフを持つ手だけ上下に動かす犯人は、安っぽい人形のようで――その意味では、不気味で恐ろしいのだが――殺人犯のアクションとしては単調で迫力に欠けている。

『怪獣ヤロウ!』では、ご当地映画を作ることになったある地方公務員が、万策尽き果て、自ら着ぐるみなしで怪獣を演じる、つまり、人間の姿でミニチュアセットの街を破壊する。当然、笑いを誘うようなシーンなのだが、僕にはほんの一瞬、本格的な怪獣映画に見えた。それは、バックに流れる音楽が、昭和の古き良き怪獣映画を彷彿させたからだ。つまり、『サイコ』同様、劇伴が映像を補完し、それだけでは不可能だった劇的空間を作り出すことに成功したのだ。

音楽が持つ力を垣間見た僕は、ちょっと実験してみたくなった。特撮映像を観ながら、あえて不釣り合いな音楽を流すのだ。まずは思いっきり能天気な音楽を使ってみよう。演芸バラエティ番組『笑点』の曲、「笑点のテーマ」だ。たとえば、ウルトラマンと怪獣が戦う場面で流してみると、まったく合わないのではあるが、意外な化学反応が起きた。迫力が失せたかわりに、パロディ映像のようになり、クスクス笑えて楽しいのだ。でも街が爆発炎上する場面では、大惨事を笑いものにしているようで、これは不謹慎でよろしくない。

次に、単純な発想から、特撮時代劇『怪傑ライオン丸』(1972年~1973年)と、松崎しげるさんが熱唱する西武ライオンズの球団歌、『地平を駆ける獅子を見た』の組み合わせを試してみよう。「アアア ライオンズ」で始まるサビの部分を、ライオン丸が周囲の敵を切り倒していく映像に合わせると、殺伐とした空気が消え、非常に爽快なイメージのアクションシーンになった。悪くない。では、ライオン丸の敵、タイガージョーと阪神タイガース球団歌ならどうか。古関祐而作曲の通称「六甲おろし」だ。これはテンポも遅く、アクションシーンには合わないし、逆説的な面白みにも欠ける。ならば、アニメ『タイガーマスク』(1969年~71年)の主題歌では?これはとてもよくマッチした。もともと悪役というより、ダークヒーローであっただけに、『怪傑タイガージョー』という番組が作れそうなぐらい、ヒーロー性に溢れたキャラクターに見えてきた。

そろそろ遊び要素を抑えて、特撮映像が生きそうな音楽をまじめに考えてみよう。検証用映像は、映画『シン・ゴジラ』(2016年)において、ゴジラが覚醒したかのように熱線を放射する場面だ。夜の市街地で炎を吐き、そのエネルギーが凝縮するようにして熱線に変わるくだり。炎のオレンジや熱線の紫が夜空に映え、画として美しいこのシーンには、もともとオペラの楽曲のような荘厳な劇伴が使われている。だから、クラシック曲との相性も良さそうだ。美しさを強調するには美しい曲がよい。まずは、バッハの「主よ、人の望みの喜びよ」を試してみた。これは鎮魂曲というわけではないのだが、傷ついた心を包んでくれるような優しいその調べは、ビルが倒壊し街が炎に包まれる映像に合わせると、死者を悼んでいるような印象に変わる。それまではゴジラの脅威を示すだけのシーンだったものが、人々の悲劇を描く映像に姿を変えた。

同じく癒しのイメージがある「アヴェ・マリア」はどうだろう。「世界三大アヴェ・マリア」と言われるように、シューベルトが作曲したもののほか、グノーとカッチーニによるものがあるが、いずれも得も言われぬ神々しさが感じられるようになる。個人的には、カッチーニ作曲の「アヴェ・マリア」が一番合うように思う。明るさが抑えられた礼拝堂が似合う、深く悲しみ嘆くような旋律と、ゴジラとの相性が良いのだ。ゴジラは、人間のせいで怪物と化した悲しい存在だ。カッチーニの「アヴェ・マリア」の流れる中、僕にはゴジラが泣いているように見えた。

唐突なようだが、映画『ライトスタッフ』(1983年)のテーマ曲とも言える「イェーガーの勝利」も試してみたい。なぜかというと、チャイコフスキーの「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」の第1楽章とよく似たパートがあるからだ。それは曲の後半、透き通る高音を奏でるヴァイオリンと、誇らしげな音色を吹き鳴らすトランペットが、交互に主役に躍り出るクライマックス。チャイコフスキーの作品と比べ、より晴れやかな気分にさせてくれるそのメロディーを聴きながら見るゴジラは、“破壊者”といった負のイメージは全くない。それどころか、もはやヒーローと言っていい。恐ろしいはずの場面が、ゴジラの活躍を称える場面に変わってしまった。

最後に、年末恒例となっているベートーヴェンの第九、第4楽章にある「歓喜の歌」を試してみよう。合唱の歌い出しと、ゴジラの火炎放射のタイミングを合わせると、身震いするほど気持ちいいのだが、ここでもゴジラは負のイメージをまとっていない。むしろ天が、神が、彼を祝福しているようだ。その肉体が滅びるとき、魂は天上界に迎え入れられ、光の中で平穏な安らぎを与えられるだろう。「良かったな、ゴジラ。」そんなふうに思うと、今度は僕が泣けてきた。

同じ映像でも、劇伴の曲調によって、その意味合いが大きく変わってしまう。逆に言えば、伝えたいことに合わせて、適切な音楽を選ぶ必要があるだろう。これは映像制作の難しさであると同時に、面白さに違いない。次回の記事では、実際に特撮作品で使われる曲に焦点を当て、そこから読み取れるものについて論じてみたい。

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

JVTA修了生。子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。

【最近の私】読んでいない本が増えて困っていましたが、最近「積ん読」という言葉を知りました。明治時代からあるというこの言葉を知った今、読みたい本は気兼ねなく購入していくことになりそうです。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第182回:ウルトラ名作探訪21「悪魔はふたたび」

『ウルトラマン』第19話、「悪魔はふたたび」は、ファンにとって贅沢な作品だ。通常と違って怪獣が2体登場するということもあるが、それよりむしろ、“特撮の神様”が直々に現場で陣頭指揮を執ったからである。“特撮の神様”とは、もちろん、ゴジラの生みの親である円谷英二氏。『ウルトラマン』の制作には監修という立場で関わっていたが、スケジュールの都合上、急遽リリーフ登板をすることになったのだ。(ただし、何らかの理由で、番組クレジットに氏の名前はない。)

特撮場面でまず印象に残るのは、ミニチュアセットが通常のビル街や山中ではなく、大きなスタジアムであることだ。風景の中にランドマーク的な建造物があると、画が引き締まる。よく使われるのは東京タワーや城の天守閣などだが、スタジアムは他に例を見ない。残念ながら、これが英二氏本人のアイデアだったかどうかはわからないのだが、そうでなかったとしても、英二氏の登板に臨んで、美術スタッフが特別なことをしようと考えた可能性も小さくはないだろう。(カメラマン、鈴木清氏の「それっ、おやじ様のお出ましだあ!ということで撮影部全員集合でね、カメラを八台並べたんですよ」という証言からは、当時の現場の空気がよく伝わってくる。)

英二氏の登板が脚本にも影響したのか、準備稿の段階で1体だけだった怪獣は、決定稿では2体に増えることになった。東京の工事現場から出土した2つのカプセルから、それぞれ怪獣が出現するのだが、もともとは怪獣と古代人が入っている設定だったのだ。

脚本の共同執筆者の1人、山田正弘氏による準備稿のプロットは、眠りから覚めた古代人が、目のあたりにした後世の社会は存続する価値がないと判断し、怪獣を使ってそれを滅ぼそうとするというものだったようだ。これはこれで、文明批判の精神が読み取れて興味深い。ただ、「古代人+怪獣」という組み合わせは、すでに第12話「ミイラの叫び」(脚本:藤川桂介)で使われていた。それが理由かどうかは不明だが、もう1人の共同執筆者である南川竜氏(実は野長三摩地瀬監督のペンネーム)が加えた変更によって、同じような話は避けられることになった。また、テレビ番組としては豪華な、怪獣同士の対決も実現したのだ。

2体の怪獣、アボラスとバニラは、それぞれ青と赤という体色の対比がライバル関係を表しているようだし、視聴者は好みの色によって(無意識に)どちらかに肩入れすることにもなりやすく、自然と戦いの行方に興味を抱く。ただ、番組の主菜はウルトラマン対怪獣だから、前菜である怪獣同士の戦いを見どころ満載なものにするわけにもいかない。そのためか、全体的にアクションは地味な印象だ。それでも、アボラスの吐く霧状の溶解液と、バニラの吐く火炎がぶつかり火花が飛び散るところなど、力が互角であることを象徴的に見せる演出が冴える。

結局、この“予選”を制したアボラスが“決勝”に進み、シード権を持っていたウルトラマンと戦う。ジャンプしてアボラスの溶解液をかわし、そのまま捨て身のドロップキックを見舞うウルトラマン。蹴られたアボラスもひるまず、ウルトラマンが地面に落ちたところに突進。上から覆い被さられたウルトラマンは、力を込めてグググっとアボラスの上体を起こし、両足で蹴り上げ立ち上がる。そこへ間髪入れずアボラスの溶解液が…。なかなかメリハリの利いたアクションだ。

このとき、溶解液を浴びてしまったウルトラマンが一瞬動かなくなり、ハッとさせるなど、心憎い演出が光る場面が続く。極めつきは、両者の必殺技の応酬だ。アボラスの溶解液をよけ、スペシウム光線を放つウルトラマン。命中はしたが、アボラスはしぶとく、また溶解液を吐く。ウルトラマンも、再びそれをかわして光線を放つ。この動きがもう1回繰り返され、ようやく決着する。スペシウム光線1発で決まらないだけでなく、3回も連続で放つのは非常に珍しい。マンネリ化を避けるという狙いも見て取れるが、アクションの繰り返しと両者のカットを交互につなぐ編集がリズムを生み、映像的に心地よいシークエンスになっている。

また、この場面では、カメラアングルにも工夫が見られる。2回目のスペシウム光線だけ、オーソドックスな水平アングルではなく、カメラを傾けた“ダッチアングル”になっているのだ。そのおかげで、ウルトラマンの姿勢は同じなのに、単調な繰り返しという印象を受けない。英二氏自身、もともとカメラマンとしてキャリアを積んだ人だった。また、特撮現場では構想に合わせてセットを組むのではなく、まずセットを作り、それを見て構図を決めていたというぐらいだから、このときのカメラアングルも英二氏のアイデアだった可能性が高いだろう。

モンスター同士の戦いは、たとえば英二氏が研究し尽くしたという映画『キング・コング』(1933年)ですでに見られたものだ。しかし、それをゴジラシリーズのようにメインに据えることを思いついたのは、おそらく英二氏が初めてだった。このフォーマットが、ゴジラ映画のみならず、ガメラ映画の隆盛をもたらしたことはまず間違いない。ただし、毎週新たな怪獣が登場する『ウルトラマン』で、複数の着ぐるみを製作するのは、予算とスケジュールの面で厳しかっただろう。だから、怪獣同士の戦いが見られる回は貴重だった。その中でも、“円谷英二の特撮映像”が味わえる「悪魔はふたたび」は、ファンであれば襟を正して観るべき特別な作品なのである。

「悪魔はふたたび」(『ウルトラマン』第19話)

監督:野長瀬三摩地、脚本:山田正弘・南川竜、特殊技術:高野宏一

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

JVTA修了生。子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。

【最近の私】最近アンティークショップを見て回ったりしていると、持っててもなぁ・・・という物が欲しくなったりして困ります。たとえば、ステンドグラス入りの建具とか。小さめの物なら、衝立みたいにリメイクすればイケる・・・かな?

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第181回:夢幻のヒロインたち6:原田美代子(スネーク)

登場作品:映画『仮面ライダー THE FIRST』(2005年)

キャラクター設定:病に冒され、結果として改造人間となった少女

年の頃は15か16だろうか。原田美代子は、病弱な少女だった。ある日、彼女の病室に悪の組織ショッカーの男が現れた。そして、あなたの病気は必ず治ると告げる。その巧妙な誘いに乗った彼女は、結果として、スネークと呼ばれる改造人間となってしまう。

実は、先月の記事で取り上げた怪人コブラは、このスネークのパートナーだ。コブラの正体は、美代子が入院中に出会った少年、三田村晴彦である。美代子と同じ病院に入院していた彼は、自分の病気は治らないと自暴自棄になっていた。美代子はそんな晴彦の病室に、人知れずガーベラの花を飾っていたが、その厚意は素直に受け入れてもらえなかった。

そんな晴彦もやがて、美代子に対して心を開くようになる。病院から抜け出した2人は、つかの間の楽しい時間を過ごす。しかし、その最中に美代子は倒れてしまう。戻った病室で、もう自分に残された時間はわずかだと晴彦に告げたとき、まるで待っていたかのように現れたのが、ショッカーから来た男だった。

『仮面ライダー THE FIRST』は、主人公である本郷猛の物語と、美代子たちの物語を並行して見せる。しかし、時系列で言うと、美代子たちの場面は過去の出来事だ。劇中のリアルタイム=本郷の物語が進行しているとき、2人はすでに改造人間となっていた。その正体が明らかになるのは映画のクライマックスで、以下のような場面だ。

ライダーに倒されたコブラの目の前に、ガーベラが一輪だけ咲いている。それは、晴彦が美代子のために、蒔いておいた種が花をつけたものだった。その花を見て、マスクを脱ぐコブラ。現れた顔は、晴彦だった。近くに、マスクが脱げた美代子が横たわっている。彼は花を摘み、最後の力を振り絞って美代子の元へ行くが、すでに彼女は息をしていない。晴彦は美代子の髪に花を挿すと、「ありがとう」とつぶやき、絶命した。

ヘビ系の怪人が男女ペアで登場するのは、原作者である石ノ森章太郎(当時は石森章太郎名義)氏が、メディアミックスの形で描き進めた漫画版のオマージュだろう。そこでは、晴彦(コブラ男)を間違って射殺してしまった美代子(メドウサ)が自決する、という悲劇的結末を迎えるが、彼らが登場するのは作品の一部のみ。彼らの人生は語られなかった。

一方、2人を“裏の主人公”と言える立ち位置にまで押し上げた『仮面ライダー THE FIRST』。美代子が晴彦の病室に花を飾ったのは、自分の死期を悟っていたからだろうか。同じように病気に苦しむ晴彦には、自暴自棄にならず希望を捨てないで欲しいという願いからだったのかもしれない。

いずれにせよ、晴彦に余計なことはするなと言われても、彼女はくじけず、お弁当を作ったり、マフラーを編んだりして彼を励まし続けた。そんな健気な姿を見せていた彼女が、病弱であることにつけ込まれ、悪の手先となってしまうのはなんとも哀しい。それだけに、最期の描写があっさりしていたのは残念だった。美代子が登場する数々の場面は、このラストのために積み上げられてきたはず。たとえば、倒れた2人の姿を俯瞰で映すなど、余韻を味わえる演出が欲しかったと思ってしまう。

美代子を演じた小林涼子さんは、映画公開時、まだ15歳。幼い頃から親しんだクラシックバレエの素養を生かし、体の柔軟性を生かしたアクションを披露してくれている。実は、スネークのマスクは口元が出ており、危険なアクションでなければ、ご本人が演じていたそうだ。印象的だったのは、Y字バランス、いや、むしろI字バランスと呼ぶべき姿勢からの、“踵落とし”と呼ばれる蹴り技。また、足を後方に振り上げ、背中を反らし、自分の頭越しに正面の敵を蹴るという、曲芸のような蹴り技も披露している。

小林さん演じるスネークはまた、背筋を伸ばし、足を前後にクロスさせた立ち姿も美しい。それだけに、終始無言で口元に笑みを浮かべ、かすかな笑い声を響かせるのが不気味で、ヘビ怪人にふさわしい冷酷さを感じさせてくれる。I字バランスからの蹴りなど、動きを封じられた相手に対してだったので、まるでいたぶるのを楽しむかのようだった。

それにしても、なぜガーベラだったのか。そこには当然、何らかの意味が込められているはずだ。映画で使用されていたのは、白に近いピンクのもの。花言葉を調べてみると、ピンクのガーベラは「崇高な愛」や「思いやり」、「感謝」などで、白のガーベラは「希望」、「純潔」などだった。美代子が晴彦の病室に飾るとき、それは「思いやり」であるのと同時に、「希望」という意味を込めていたのだろう。その後、2人の関係は「純潔」で「崇高な愛」に進展していたのかもしれない。そして晴彦は、死の間際に感謝の言葉を告げたが、その気持ちはガーベラでも表されていたのだ。すでに命の灯火は消えていた美代子だったが、晴彦の言葉と思いが届いたと信じたい。

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

JVTA修了生。子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。

【最近の私】新潮文庫の『遠野物語』には、三島由紀夫の解説が掲載されてます。『遠野物語』は小説であるとする論考が面白い。映像作品にも通じる話かと思うので、気になる方は是非一読を。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第180回:干支と特撮:ヘビ

興味深いことに、ヘビをモチーフにした特撮キャラクターを俯瞰してみると、怪獣系はほとんど見当たらないのに対して、怪人系はウジャウジャいる。確かに、ヘビ型の怪獣では体にボリュームがないので迫力が出ないし、人が入って演じる着ぐるみに向かないのも明らかだ。(今ならCGでいかようにもできるが、それでも角があって見栄えが良く、モチーフ自体も威厳のある龍の方が、より好まれるだろう。)

それに対して怪人の場合、マスクなどのデザインでそれらしく表現できさえすれば、ヘビどころか、クラゲでもトリカブトでもカビでも、何でもモチーフになる。実際、コミカルな作風で楽しませてくれた『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年~77年)などは、革靴や野球のボールすらモチーフになったぐらいだ。

マスクで表現できれば、と簡単に言ってしまったが、ヘビの特徴をどうデザインに落とし込むのか。バランスなども考えると簡単ではなさそうだが、その手法は大まかに2つのタイプに分類できるようだ。ひとつは、ヘビの顔をそのまま再現する。もうひとつは、ヘビの意匠をアレンジして取り入れる、というものである。

『仮面ライダー』(1971年~73年)の初期に登場したコブラ男は、後者だった。端的に言えば、怒って頸部を広げたコブラが、前頭部から後頭部にかけて張り付いているようなデザインだ。正面から見ると、ベレー帽をかぶっているような印象で、鱗に覆われたその“ベレー帽”がコブラの頭部にあたる。(ベレー帽に見えるのは、偶然ではないだろう。頭頂部には、「チョボ」と呼ばれるベレー帽特有の紐状の飾りのようなものがあるし、コブラ男を送り出した秘密組織ショッカーの戦闘員たちは当時、ベレー帽をかぶっていたからだ。)また、顔の横に張り出した部分に、頬から幾筋かの線が伸びているのだが、これは蛇腹を模したものだろう。

広げた頸部の意匠を取り入れたという点で、コブラ男はその後のライダーシリーズに登場したコブラ怪人たちの“始祖”と言える。ただ、このコブラ男、醜怪な姿のわりに間が抜けていた。金塊を盗みに入った先で、犬に吠えかけられただけで撤退。その時、脱着式の牙を落としてしまう。再び作るには半年もかかる特殊な武器だったため、首領から叱責を受けるなど、これが世界征服を企む秘密組織ショッカーの怪人か、というぐらい情けない。ただし、シリーズの歴史上、結果的に重要な役割を果たしたことを、彼の名誉のためにも付け加えておく必要があるだろう。なぜなら、死ぬ際に爆発した初めての怪人だったからだ。それまで怪人の最期といえば、ドロドロに溶けたりするような気味の悪いものだった。それが爆死という形のおかげで陰気さは消え、ちょっとしたカタルシスをも感じさせてくれるようになったのだ。

そしてコブラ男登場から30年後、ひとつの完成形とも言えそうな、洗練されたデザインのコブラ怪人が誕生した。映画『仮面ライダー THE FIRST』(2005年)に登場した、その名もずばり、コブラである。コブラを含むこの映画の怪人たちは人間の姿を失っておらず、フルフェイス型ヘルメットのような、頭部全体を覆うマスクをかぶるという設定だ。その外見は、メカニカルでスタイリッシュ。生々しくグロテスクな見た目が当たり前だった怪人とは、一線を画したものだった。

このマスクの顔面には目がない。装着者はバイザーを通して視界を確保しているようだ。そのすぐ下に牙を模した飾りがあるが、口のようなものは見当たらない。“ご先祖様”であるコブラ男のベレー帽にあたる部分は、少し平たいヘルメットのような形状で、堅い質感と相まってカメの甲羅のように見えないこともない。その先端には、コブラ男にはなかった小さな目の装飾。(赤外線カメラになっている、といった設定があれば面白いが、そのような機能はないようだ。)しかし、コブラ男同様、“ヘルメット”の裏側には蛇腹のような筋が入っている。

実はこのデザイン、『仮面ライダーアギト』(2001年~02年)に登場したスネークロードの1体、アングィス・マスクルスのものと、(有機的と無機的という質感の違いはあるが、)全体的な形状がよく似ている。実は、どちらもアニメ作品のメカやキャラクターのデザインで有名な、出渕裕氏が手がけたものだった。出渕氏は、スーパー戦隊シリーズなど特撮作品にも関わっており、おととし公開された映画、『シン・仮面ライダー』にも参加。生物をモチーフにメカニカルなデザインを施す手法は、そこでも生かされていた。(出渕氏の作品では、異世界を舞台にしたアニメ『聖戦士ダンバイン』(1983年~84年)に登場するロボットが印象深い。巨大生物の甲殻などを利用したという設定で、有機的なデザインはまさに唯一無二だ。)

ちなみに、コブラを演じたのは、これが映画初出演となったウエンツ瑛士さんである。映画公開当時は、20歳になったばかり。現在、それから20年近くたっているというのに、雰囲気は大きく変わっていない。そういえば、ヘビは脱皮するたび、新しい姿に生まれ変わる。もしや、彼は本当にコブラ怪人で、ショッカーの手で年を取らない体に・・・?もしそうだったとしたら、ぜひとも、その連絡先を教えてもらいたいものだ。

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

JVTA修了生。子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。

【最近の私】とりあえず今年の目標を「前後開脚180度」にしました。それができたからと言って、どうなるものでもないのですが・・・。まだ残りは12ヶ月近くあるし、気長に取り組み続けます。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第179回:夢幻のヒロインたち5:関口麻実(まみ)

登場作品:映画『マタンゴ』(1963年)

キャラクター設定:性的な魅力で男を惑わすクラブ歌手

キャスト:水野久美(『特撮俳優列伝9』 https://www.jvta.net/co/akenomyojo98/)

雨が打ちつける難破船の甲板。そこに、仲間たちに追放されたはずの麻実が現れる。「妖艶」や「妖美」だけでなく、「妖気」という言葉すら似合うその姿を、カメラはアップで捉える。すると彼女は、怪しげな微笑みを浮かべるのであった。

これは、カルトムービー的な味わいが楽しい、『マタンゴ』の一場面である。このときの麻美は、背筋がゾクっとするほど美しく恐ろしい。しかし、実を言うと、僕の中でイメージが一人歩きしてしまっていた。改めて映像を確認すると、麻美はアップにはならないし、意味ありげに笑うこともなかったのだ。記憶なんていい加減なものだな、と苦笑した次第だが、逆に言えば、脳が勝手にイメージを膨らませるほど、キャラクターとしての彼女のインパクトが大きかったということだろう。

セクシーな魅力に溢れる麻美は、物おじしない大胆な性格で、男性を利用価値という尺度ではかっているところがある。とは言え、性格が悪いというほどではなく、極限状況の中でエゴイスティックな言動に走ることもなかった。ただ、ある時を境に、“魔性の女”に変貌する…。

彼女について詳しく語る前に、『マタンゴ』について解説しよう。これは、麻実を含めた女性2人と男5人の群像劇であり、彼ら7人を乗せたヨットが航海中に遭難し、どこかの孤島に漂着したところから物語が動き出す。島を探索すると、離れた場所で大型の難破船が見つかった。船内に乗組員の姿は見当たらない。それどころか、遺体すら見つからない。船室を調べると「Matango」と書かれた木箱に、見たこともないキノコが保管されている。航海日誌には、「食べると神経をやられてしまう」と書かれていた…。

結論を言うと、そのキノコ(マタンゴ)を食べた人間は、神経に異常をきたすどころか、体がキノコに乗っ取られてしまうのだ。とはいえ、完全にキノコと化すわけではなく、歩いて移動することもできる。かくしてキノコ人間たちの恐怖が、麻美たちに迫り…。

余談であるが、変態が完了したキノコ人間の着ぐるみは、見た目がキノコに寄りすぎており、恐ろしいとは言えない。しかし、この作品の主題は怪物の恐怖ではなく、極限状況下における人間のエゴだ。人目を盗み、わずかに残された缶詰をむさぼり食う者、島で見つけた芋を自分の分だけ多く取って隠す者。彼らは次第にいがみ合い、対立を深めていくようになる。

ある時、麻実をめぐって、作家の吉田と雇われ船員の小山が争いを始める。周囲が2人を取り押さえ、騒ぎは収まるが、そこでの麻実のセリフが秀逸だ。もう1人の女性登場人物である明子に向かい、勝ち誇った態度で「ふん、みんなあたしが欲しいのさ」と言い放つ。彼女はこの後、吉田の“反乱”に加わり、その結果としてともに船から追放されてしまう。そして、しばらくして単身で戻ってきたのが、冒頭で触れた雨の中のシーンである。

この時、麻美はすでに禁断のマタンゴを口にしていた。その影響か、愛人である青年実業家、笠井の前に現れた彼女は、肌の色つやが良くなって妖艶さが増し、表情も大胆不敵なものに変わっている。情緒不安定に陥った笠井が、助けてくれとすがりつくと、彼を大量のマタンゴが自生する森へと連れて行く。自ら1つ取って口に入れ、笠井にも勧める麻美。笠井は空腹には勝てず、マタンゴにかぶりつくと、浮かんできた魅惑的な幻覚に酔いしれる…。その後の場面で、不適な笑みを浮かべてマタンゴを食べる麻美の姿は、彼女自身がまるで毒キノコでもあるかのように、異様なほど艶やかで妖しげだった。

本作を撮った本多猪四郎監督は、マタンゴに麻薬の恐怖を投影したという。麻美自身、麻薬と文字(漢字)が共通することからも明らかなように、人を破滅に追いやる麻薬の隠喩だろう。特にマタンゴを食べた後の彼女は、古くから映画や小説で描かれてきた典型的なファム・ファタール(男の運命を狂わせる女)だ。物語序盤で、女性の乗船が一般的に禁忌とされる理由について、「神様が怒るからではなく、男の船員たちを狂わせるから」という台詞があるが、笠井らの身に起こることは、そこですでに暗示されていたのだ。もう1人のヒロイン、明子は、麻美の引き立て役にすぎない。彼女は麻美とは対照的に、純真で清らかなタイプとして描かれている。

実を言うと、男たちは麻美に興味を示していたものの、本心では明子のことが気になっていた。「結局、オトコなんてみんな、清純そうな子が好きなんでしょ」というツッコミが聞こえてきそうだ。もし、そう憤慨する方がいたら、麻美はそんな男たちに対する意趣返し、と解釈することをオススメしたい。破滅する男たちの姿に、溜飲が下がることだろう。今後、リブート作品の企画が立ち上がるようなことがあれば、その手の物語にしてみるのはどうだろうか。つまり、麻美がダークヒロインとして大活躍するお話だ。麻美はマタンゴに変身し、世のあくどい男たちを懲らしめて…。おっと、いけない。また、イメージが勝手に膨らみだしたようだ。というより、これはもはや妄想か。麻美の妖しい魅力に、僕も神経がいかれてしまったのかもしれない。

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

JVTA修了生。子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。

【最近の私】僕がいた学生劇団が創立50周年を迎え、1期から現役である49期まで一堂に会するパーティーが開かれました。卒業以来となった仲間も含め、みんな勢揃いの様子は、まるで昔のアニメの最終回にありがちな光景。そして変な話、「これって、”もう思い残すことは・・・” 的な?」と思ってしまいました。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第178回:怪獣たちの性、そしてジェンダー

前回の記事、「英訳から見えるゴジラの立ち位置」(https://www.jvta.net/co/akenomyojo177/)では、ゴジラはheとすべきか、itとすべきか、という問題について論じた。その記事を読んで、次のように疑問に思った人はいるだろうか。なぜその議論に、sheという選択肢が含まれないのか、と。

ゴジラの性別。それを意識したことがある人は、どれぐらいいるだろう。『怪獣島の決戦 ゴジラの息子』(1967年)内で「教育パパ」というセリフがあるため、オスということになっているが、それを知らなくても、ゴジラの性別を尋ねられれば、10人中10人がオスと答えるに違いない。

なぜ、ゴジラ=オスだと思うのか。これは怪獣全般に当てはまる問題だ。僕たちは怪獣を見れば、無意識のうちにオスだと思うところがある。考えてみれば不思議な話で、危険な猛獣はオスとは限らない。子連れの母熊に襲われた、というニュースも珍しくはないではないか。

理由としてまず考えられるのは、人間のオス、つまり男のイメージからの類推だ。たとえば、「乱暴者」という言葉を聞いて、頭に浮かぶのは女だろうか。悲しいかな、「暴力」や「破壊」といった行為は、容易に男と結びつく。刑事ドラマには女性の殺人犯が登場することもあるが、たいていは暴力に訴えるというより、言葉巧みに薬物を飲ませるなど、知能犯的なイメージだ。

もう一つ、僕らが使う言葉の影響はないだろうか。これは日本語に限った話ではないが、性別に関してバランスを欠いた表現が、社会には定着している。職業を表す言葉が典型的で、たとえば「女性教師」や「女社長」など、女性の場合だけ性別を明示する。男性の場合、わざわざ「男性」や「男」を頭につける必要がない。スポーツの競技名も、その点では同じだ。男性が競技者なら「サッカー」や「野球」で済むのだが、女性の場合は「女子サッカー」や「女子野球」となる。(マラソンやテニスなど、「男子」が頭に付く例もあるが、それらは野球などと違い、比較的女性競技者の数が多く、比較的に男女のバランスが取れているからだろうか。)

職業や競技の例はいずれも、男がスタンダード、あるいはデフォルトで、女は例外として認識されていることを示している。飛躍しすぎとの批判を恐れずに仮説を立てるとすれば、「怪獣」という言葉に、メスであることを示す“性差マーカー”がなければ、僕らはオスであると自動的に思い込むよう刷り込まれているのではあるまいか。

そもそも、メスの怪獣は存在するのか。いないことはないが、少ない。そして、オスや子供とのセット、つまり妻や母として描かれていることが多い。たとえば、1956年に公開された東宝映画『空の大怪獣ラドン』は、ラストシーンに2頭のラドンが揃って登場するのだが、脚本を担当した村田武雄氏によると、2頭をつがいとして書いたという。また、珍しく日活が制作した怪獣映画『大巨獣ガッパ』(1967年)のガッパには、つがいと子ども、3頭の親子が登場する。映画だけではない。『帰ってきたウルトラマン』(1971年~1972年)には、産卵のため日本に上陸したシーモンスが登場。攻撃を受けると助けに来るシーゴラスとは、つがいである。さらに、『ウルトラマンタロウ』(1973年~1974年)のクイントータスは、キングトータスとのつがいで、ミニトータスの母親でもあった。

以上の例は、いずれもメス単体では役不足とでもいわんばかりの扱いだ。ご存じのように、人間界においても同様の指摘はよくなされる。女性が「~さんの奥さん」や「~ちゃんのお母さん」としか呼ばれないケースがそれだ。常に誰かとのセットで語られる。しかも、表現形式上において、その立場は「従」であって「主」ではない。メス怪獣たちの設定には、作り手たちの考えが(無意識のうちに)反映されているだろう。彼女たちは、人間社会を映す鏡なのだ。

面白いことに、性別がはっきりしていないにも関らず、メスのイメージを持たれている怪獣もいる。代表的なのが『モスラ対ゴジラ』(1964年)のモスラだ。自己犠牲の精神で卵をゴジラから守る姿が、観る者に母性を感じさせるからだろう。(英語表記のmothraは、蛾のmothと母のmotherを合わせたものというが、モスとマザーでモスラというのは少々無理がある。おそらく、後付けの設定ではないだろうか。)母性を感じさせるのは、『ウルトラマン』(1966年~1967年)のウーも同様だ。雪女の娘と噂される少女がいじめられると、ウーは彼女を守るために出現する。これらの例は、僕ら作品を観る側にも、卵/子どもを守る=母という刷り込みがあることを、浮き彫りにしている。

怪獣たちの性とジェンダー。今回の記事のタイトルを見て、怪獣に性別はあっても、社会的・文化的性差であるジェンダーなどあるわけがない、と思われた方もいるだろう。しかし、怪獣のメスが常に母、あるいは妻という役割を与えられるとしたら、もはや立派にジェンダー論の範疇だ。そしてそれはとりもなおさず、作り手や視聴者の思考を問う議論でもある。たかが怪獣、されど怪獣。怪獣を通して、人間社会が透けて見える。

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

JVTA修了生。子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。

【最近の私】ハードオフで、ジャンク品(壊れたカメラなど)を買い取ってもらいました。値段は二の次。壊れていても捨てるのは忍びないと思う人間にとっては、心が痛まないだけでもありがたいです。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第177回 :英訳から見えるゴジラの立ち位置

先日、Xのタイムラインに表示されたJVTAのポストを見て、自分が“トワイライトゾーン”にさまよい込んだかと思った。なぜなら、自分がまだ書いていないブログ記事が、すでに掲載された、という告知だったからだ。まさか未来に書いたものが、タイムスリップして…?

これ、種明かしをすれば、なんということはない。記事のテーマが、かぶってしまったのだ。そのテーマとは、「ゴジラはheとすべきか、itとすべきか」という翻訳の問題。8月に開かれた翻訳家トニー・キム氏によるJVTAオンラインセミナー(“『ゴジラ-1.0』英語字幕に見る 日米における「ゴジラ観」”)を拝聴し、イチバン興味を引かれたのが、ゴジラの代名詞をheからitへ変更するよう、制作サイドからリクエストされたというエピソードだった。

その理由について、僕をトワイライトゾーンに引き込んだJVTAの記事“『ゴジラ‐1.0』 英語字幕に見る日米における「ゴジラ観」” では、ゴジラは生物としての意識を持たない自然災害などの災厄のようなものだから、という解釈が示されていた。結論から言うと、僕の見解はそれとは視点が異なる。(でなければ、同じテーマの記事を書く意味がない。)むろん、災厄という点について異論はない。ゴジラに限ったことではないが、日本の怪獣の多くは、自然災害のメタファーだ。わかりやすい例では、『帰ってきたウルトラマン』(1971~72年)に登場したシーモンスとシーゴラスという、竜巻や津波を引き起こす怪獣がいる。

ゴジラがitでなければならなかった理由。それは、人間から見た心理的な距離と関係があるのではないかと思う。『ゴジラ‐1.0』のゴジラは未知の生物であり、情け容赦なく多くの人命を奪う冷酷な怪物だった。そんなものに対し、heはどうだろうか。たとえば、『Alien』(1979年)に登場するエイリアンの場合、ざっと確認してみたところ、一貫してitが使われているようだ。

自説をさらに検証するため、『GODZILLA ゴジラ』(2014年)における英語のセリフと日本語訳も調べてみた。この作品には、ゴジラ以外にムートーという人類の敵となる怪獣が登場する。ゴジラはムートーの天敵だから、「敵の敵=味方」という構図で、相対的に人類側に近くなる。

物語前半で渡辺謙演ずる芹沢博士たちが、両怪獣について説明する場面は、格好の検証材料を提供してくれている。これも結論から先に言えば、ゴジラの場合はhe(あるいはhim)だったのに対し、ムートーはitだった。ゴジラにitが使われているセリフもあるが、やはり心理的距離で説明できるだろう。そのセリフは、ゴジラが未知の生物だったころを振り返った際のものだからだ。当時、ゴジラは芹沢博士たちにとっても、得体が知れない危険な存在だった。

翻訳の観点から特筆すべきは、ムートーを指し示すitに対応する訳語がほぼ省略されていることだ。たとえば、“This parasite. It’s still out there. Where’s it headed?”というセリフは2回もitが使われているのに、「その生物はまだ生きてるんだろう?どこ行った?」(吹き替え版)というように、巧妙に「それ」を回避している。これはJVTAの記事でも指摘されていたことだが、日本語の代名詞は省略されることが多い。逆に言えば、言わなくても何について話しているかわかるのが日本語なのだ。実際、上記のセリフの直前、ほぼ連続して出てくる7つのitは、字幕版も吹き替え版もすべて無視されているのだが、すべてムートーのことだと無理なく理解できる。特に、字数制限と闘う映像翻訳者にとっては、便利な言葉だ。

省略は、ゴジラを指すhe/himの場合も同様だ。ただ、その一方で、英語のセリフにheがないにも関わらず、日本語訳に「彼」が使われているケースもあった。芹沢博士の助手、グレアム博士が、“The top of a primordial ecosystem”と言った場面だ。吹き替え版では、「彼は生態系の頂点よ」と、「彼」が付け加えられている。この場合の「彼」には、敬意のニュアンスが読み取れる。この敬意というものも、心理的距離に影響するだろう。英語であれば、itよりheの方がふさわしい。(実を言えば、上記のエイリアンもheと呼ばれるケースがあったが、その生命体としての完璧さを評価する者のセリフであり、そこにある種の敬意が含まれていたと言える。)

ゴジラに対する敬意といえば、芹沢博士の使った言葉が興味深い。「生態系の頂点」と同じような意味合いで、ゴジラのことをalpha predatorと評しているのだ。通常使われる表現はapex predatorなのだが、それではライオンなど現実に存在する大型肉食獣と、(少なくとも言葉の上では)同類になってしまう。別格だという思いが、博士にそういった表現をさせたのだろう。またメタのレベルで言えば、ゴジラは怪獣映画という、特殊な世界観に支配された空間にしか存在しない生き物だ。動物園に行けば見られるような動物のイメージは、できるだけ排除しよう。そんな思いが、脚本家にあったのかもしれない。ちなみに、alpha predatorの訳語は「破壊神」(字幕)/「怪獣の王」(吹き替え版)となっており、博士の抱く敬意がしっかり反映されている。

最後に、『ゴジラ‐1.0』のゴジラは、日本語のセリフの中ではなんと呼ばれているのか。これが面白いことに、「やつ」や「あいつ」といった、通常は人を指して使う言葉なのだ。それなのに英訳ではheをitに変えるよう要求があったというのだから、翻訳というものは面白い。

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

JVTA修了生。子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。

【最近の私】『エイリアン:ロムルス』を観ました。いやあ、怖かった。音響もスゴイ。耳より肺で感じるBGMって初めて。でもちょっと、内容・演出的に盛り込み過ぎかな。特にあのエレベーターシャフトでのシーンは…。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第176回:ウルトラ名作探訪20「謎の恐竜基地」

「マルバツ問題です。ウルトラマンは、ゴジラと戦ったことがある。」

こんなクイズが出題されたら、マニア度の高い特撮ファンほど迷うかもしれない。というのも、「〇」と「×」、どちらも正解だからだ。

「謎の恐竜基地」のクライマックス。ウルトラマンと対峙する怪獣を見れば、多くの人が「ゴジラだ!」と思うに違いない。実は、登場怪獣ジラースの着ぐるみは、ゴジラ映画で実際に使われたもの。いわば友情出演なのだが、ゴジラ映画と異なるウルトラマンの世界に、本人が登場するわけにはいかない。その問題をクリアするため、ゴジラは変装した。首にエリマキトカゲのような皮膚飾りを着け、頭や体の一部を黄色く塗って。

こんな経緯を知っていれば、ジラース対ウルトラマンは、公式には実現していないゴジラ対ウルトラマンという夢の対決として楽しむことができる。当然、軍配はウルトラマンに上がるので、「ふむ、ゴジラもウルトラマンには勝てないか」などと面白がるのもアリだ。

しかし、コアなファンがその程度では、「甘い!」と面罵されよう。なぜなら、ジラースの着ぐるみに入っていたのが、ミスター・ゴジラ、中島春雄さんだからだ。中島さんは、ゴジラ映画の1作目から、何度もゴジラを演じた俳優。『ウルトラマン』でも何体かの怪獣を演じているのだが、やはり自身が東宝映画で入った怪獣の着ぐるみを改造したものだった。しかし、“主演”としての苦労を分かち合ったゴジラの着ぐるみを流用したジラースは、中島さんにとって特別な怪獣だったろう。生き生きとした動きからは、中島さんが楽しんで演じているのが感じ取れる。

しかし、“ジラース=ゴジラ”という裏ネタを抜きにしても、「謎の恐竜基地」の対決場面は注目に値する。遊び心あふれる演出が、ブラウン管の前の子どもたちを大いに楽しませてくれたのだが、いま観ると、ジラースとウルトラマンにとって特別な時間だったように思えてくる。

対決場面を振り返ろう。家を壊そうと暴れるジラース。振り上げたその腕を、後ろからつかむ者がいた。ウルトラマンだ。パッと離れて距離をとる両者。お前の相手はこっちだ、というように手振りで示すウルトラマン。ふいに足元の岩を持ち上げたジラースが、それを投げ上げ、口からの白熱光線で粉々にして見せる。ウルトラマンも同じように岩を放り投げ、スペシウム光線で破壊。しかも、割れて飛んでいく破片も撃ち抜いた。素早い二段撃ちだ。それを見たジラースが、ならば力比べだといわんばかりに、力士のような仕草で両手を叩き突進。それを押し返したウルトラマンが、胸を叩いてもう一丁来いと示す。二度目も跳ね返されるジラース。その程度か、と笑うウルトラマン。白熱光線による攻撃をかわし、ジラースの“襟巻”をはぎ取った。やったな!とばかりに突進するジラース。ウルトラマンはまるで闘牛士のように、“襟巻”を使ってジラースを翻弄する…。

冒頭の早撃ち合戦から、両者の間にはコミュニケーションが成立している。これは実は稀有なことだ。基本的に怪獣は問答無用に排除されるべき対象で、その意味で生物ではなく“モノ”として扱われる。しかし、擬人化された動きから、思考や感情が読み取れ見せるジラースは、ある種の(人格ならぬ)獣格を持った存在に思える。そうなると、両者は戦うというより、お互いに勝負を楽しんでいるようにすら見えてくるではないか。

いつもなら空や陸上からウルトラマンを支援する科学特捜隊は、まったくこの戦いに介入しない。それどころか、約3分間の戦いの最中、隊員たちの表情やリアクションのカットもない。つまり画面の中では、ウルトラマンとジラース、“二人だけ”の楽しげな時間が流れているのだ。

しかし、ジラースが敗れると、雰囲気は一変。美しくも悲しいメロディの音楽がバックに流れる。カメラはゆっくり移動しながら、敗者の尻尾から頭部までを映し出す。そしてウルトラマンは、ジラースの首にそっと襟巻をかけてやるのだった。

倒した敵に、ヒーローが敬意を示す。実は、このシーンに感銘を受けたのではないかと言われているのが、カンフー映画の大スター、ブルース・リーだ。『ドラゴンへの道』(1972年)で、リー演じる主役が、倒した敵に空手の道着をかける場面がある。それが「謎の恐竜基地」のラストに似ているというのだ。さらに、出典は不明だが、リーが残した言葉の中に、「敗者に敬意を示す日本の特撮作品に衝撃を受けた」といった意味のものがあるという。これは、フリーライターの佐々木徹氏が、ウルトラマンのスーツアクターだった古谷敏氏らとの対談で明かしたものだ。彼は取材でリーの自宅を訪れた際、生前のままの部屋にウルトラマンの人形が飾られていたのを見たという。ファンとしては、ぜひ本当であってほしいと願わずにいられないエピソードだ。

怪獣とヒーローの対決場面だけで、これだけ語るべきものが多い作品も珍しいだろう。個人的には、ストーリー面に難ありと感じてしまう部分もあるが、それを差し引いても、「謎の恐竜基地」は名作と呼ばれるのにふさわしい。そう確信している。

「謎の恐竜基地」(『ウルトラマン』第10話)

監督:満田かずほ(名前の表記は禾へんに斉)、脚本:金城哲夫、特殊技術:高野宏一

—————————————————————————————–

Written by 田近裕志(たぢか・ひろし)

JVTA修了生。子供の頃から「ウルトラセブン」などの特撮もの・ヒーローものをこよなく愛す。スポーツ番組の翻訳ディレクターを務める今も、初期衝動を忘れず、制作者目線で考察を深めている。

【最近の私】久しぶりに車を運転しました。ブランクの影響は感じなかったけれど、バックだけは別。何度も切り返さないと、駐車スペースにまっすぐ入らない。すいている駐車場で良かった。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

改めて知る特撮もの・ヒーローものの奥深さ。子供番組に隠された、作り手の思いを探る

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。