難民映画祭上映作品『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~』が劇場公開 キーワードは“home”

2024年の難民映画祭のオープニング上映作品『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~』が7月11日から劇場公開される。日本語字幕をJVTAの修了生8人が担当した。

©JEAN DAKAR

JVTAは2008年から難民映画祭を字幕制作で支援しており、これまで多くの修了生がプロボノ(職業の専門性に基づく知識や経験などを生かして行う無償の社会貢献活動)で協力してきた。難民という立場に置かれた人たちの目線で制作された作品を翻訳し、日本語字幕を通して彼らの想いを伝えることが、翻訳者ならでの支援のカタチとなっている。同作の翻訳チームのリーダー、児山亜美さんとサブリーダーの脇本綾音さんに話を聞いた。

◆字幕翻訳者(50音順)

大坂 恵子さん 、河村 綾音さん 、清家 蘭さん 、栗原 美晴さん 、

児山亜美さん 、中橋 幸恵さん 、森田 朝美さん 、脇本 綾音さん

「The Walk」とは、9歳のシリア難民の少女をかたどった3.5メートルの人形 “アマル” が世界中を旅するアートプロジェクト。戦争、暴力、迫害に苦しむ子どもたちに対する国際社会の意識を高めることがこのプロジェクトの目的で、2021年に始まり、現在までに17カ国166の町や都市を訪れている。映画では、アマルを「主人公」に、トルコ・シリア国境からヨーロッパ各国を横断する旅を追いながら、難民状態にある人たちが直面する世界の実情を映し出していく。ローマ教皇やフランスの欧州議会なども訪ねるが、その道のりは好意的なものばかりではない。作中には実在のシリア難民の少女アシルや、同じくシリア難民のムアイアド、パレスチナ人のフィダも登場し、彼らの「故郷」への思いも詰まっている。

©JEAN DAKAR

翻訳チームが特に話し合ったのは“home”の訳し方だという。作中のさまざまな場面に何度も出てくるキーワードだ。字幕制作において一般に作品内で同じワードが出てくる場合、訳を統一して同じ言葉にすることが多い。しかし、この作品では2つの表現で訳し分けた。

「この作品には『難民の子どもたちの苦しい状況を知ってもらう』というメッセージが込められています。そういった全体のテーマや流れを意識した時、“home”を単純に『家』と訳すのは違う…と思いました。改めて“home”の意味を辞書で引き、作品の背景を調べ、最終的に『ふるさと』と『居場所』と2つの表現を使うことにしました。」(児山亜美さん)

「単語を必ずしも一語に統一する必要はなく、むしろ状況に合わせて適切に訳し分けることがより効果的であると気づけたのは翻訳者として大きな学びとなりました。」(脇本綾音さん)

©JEAN DAKAR

一方、事実に基づいたドキュメンタリー作品を訳す際は、定訳をきちんと訳出することも重要だ。翻訳者は、ニュースサイトや国連関連の公式サイトなどを参考に定訳を確認し、適切な日本語に訳す必要がある。脇本さんは、フィクションの要素を含む作品だが、難民問題という現実のテーマを土台にしているため、言葉選びには特に慎重を期したと話す。

「会話劇を訳す際には、つい自分が普段使い慣れている言葉に頼りがちです。例えば humanitarian tragedy という言葉を訳すときも、『人道的悲劇』という日本語がすぐに頭に思い浮かんでも、そのまま採用せず、国連WFPやBBCのウェブサイトで実際の使用例があるかを確認しました。また、『イスラム恐怖症』や『イスラム嫌悪』という表現は、大手新聞社での使用頻度が少なく、十分に浸透しているとは言い難いため、『反ムスリム意識』と言い換えるなど、チーム内でもリサーチ結果を共有しながら言葉選びには細心の注意を払い訳出しました。」(脇本綾音さん)

©JEAN DAKAR

ドキュメンタリー作品では事実確認も必至だ。児山さんは、「トルコのシリア国境からヨーロッパを横断する」というアマルがたどった8000キロの旅路について、地図を見ながら正確に把握するように努めたという。

「この旅路は難民となった人々が実際に歩んだ道のりであり、その過酷さを視聴者の方が追体験するためにも分かりやすく言い換えるなどの工夫が必要だと考えられたからです。調べる過程では、海を渡る危険なルートの存在や、有名観光地における難民の現状などについて初めて知り、それまでの自分自身の無関心さを思い知らされました。」(児山亜美さん)

この作品で旅をする主人公「アマル」は3.5メートルの巨大な人形。その力強くも繊細な動きや表情が見どころの一つだ。行く先々で人々と心を通わせ、時にはひどい言葉を浴びせられても、前を向いて歩き続ける彼女が踏み出す一歩一歩からは、難民となった人々の困難に立ち向かう強さが感じられると児山さんは話す。2024年の難民映画祭では広報サポーターも務めた児山さんは、六本木で行われた同作のオープニング上映に駆けつけ、トークショーに登壇したタマラ・コテフスカ監督 とジャン・ダカール撮影監督と対面する機会に恵まれた。『希望はある』と話し、映画の力を心の底から信じる監督の思いを生で聞き、翻訳者として刺激を受けたという。

「『希望はどんな国境も越える』劇中のこの言葉に言い表されるように、希望のメッセージを伝えるこの作品は、難民の子どもたちを取り巻く問題について考える、その入口にぴったりな作品だと思います。」(児山亜美さん)

2024年難民映画祭オープニング上映の会場にて

一方、脇本さんによると最大の見どころは、単なるドキュメンタリーでも純粋なフィクションでもないという独自の構造にあるという。この作品は、実際に行われたアートプロジェクト「The Walk」を追ったドキュメンタリーでありながら、主人公の少女「アマル」は実在する特定の人物ではない。しかし、その背後には、故郷を追われた無数の難民の子どもたちの現実が重ねられている。アマルは物語上の架空の存在でありながら、確かに存在すると脇本さんは感じている。

「難民問題は、統計やニュースだけでは『遠い出来事』として消費されがちですが、実際に世界各地を歩き、人々に歓迎され、ときに拒まれ、現実の社会と交わったアマルの姿は、観客に『自分がアマルと共に歩くなら、何ができるのか?』と問いかけてきます。ドキュメンタリーとして淡々と事実を伝えるだけでもなく、フィクションとして物語を作り込むだけでもない、独自の構造により、単なるドキュメンタリーやフィクションでは生まれない“共感”を引き出し、私たちに問いかける力を持つ作品だと思います。」(脇本綾音さん)

©JEAN DAKAR 同作では、アマルが訪れる各国の美しい風景も強く印象に残る。迫力ある力強い歩みをぜひスクリーンでご覧いただきたい。アップリンク吉祥寺では7月11日の初日から3日間、上映後にゲストを迎えたトークショーが開催される。(https://joji.uplink.co.jp/movie/2025/27173 )この作品の背景をさらに深く知ることができる貴重な機会、こちらもどうぞお見逃しなく。

©JEAN DAKAR 『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~』

2025年7月11日(金)アップリンク吉祥寺ほか全国順次ロードショー!

公式サイトはこちら

※翻訳チームリーダー、児山亜美さんの字幕翻訳に関するコラムはこちら

【関連記事】

◆世界難民の日 チャリティオンライン上映

『ビバ・マエストロ! 指揮者ドゥダメルの挑戦』

開催日程:2025年6月20日(金)世界難民の日~7月31日(木)

参加費 :寄付つき観賞、または、無料観賞から選択

詳細はこちら

◆国連UNHCR協会の公式サイトで、難民映画祭を字幕制作で支援する日本映像翻訳アカデミーの活動を紹介していただきました

◆2024年の難民映画祭 広報サポーターの公式note

※JVTAの修了生3名+JVTA広報メンバーが広報サポーターとして参加しました。

◆【制作者や観客に字幕が届く瞬間を体感できる】映画祭へ行こう!

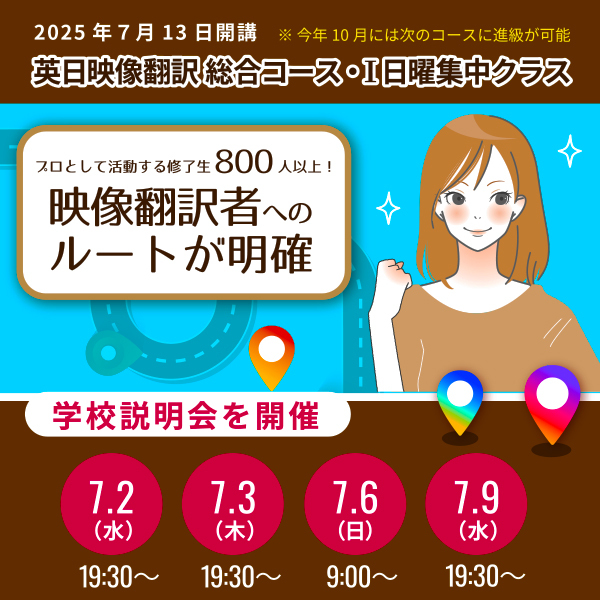

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

【2025年7月】英日OJT修了生を紹介します 2

JVTAではスクールに併設された受発注部門が皆さんのデビューをサポートしています。さまざまなバックグラウンドを持つ多彩な人材が集結。映像翻訳のスキルを学んだことで、それぞれの経験を生かしたキャリアチェンジを実現してきました。今回はOJTを終え、英日の映像翻訳者としてデビューする修了生の皆さんをご紹介します。

◆佐藤緩奈さん(英日映像翻訳実践コース修了)

職歴:航空管制官→認証会社で事務職(案件の進捗確認、売上予測、海外試験所との調整、顧客対応など)

【今後どんな作品を手がけたい?】

スポーツ観戦が好きで、特にオリンピックのような大きな大会には胸が熱くなります。期間中はほぼ毎日観戦し、感動して涙することもしばしば。大会の裏側なども含め、スポーツ関連の作品に関わってみたいです。とは言え、好奇心旺盛なため、未知の世界に触れることにとてもワクワクするので、ジャンルを問わず様々な案件を経験したいと思っています。

【今後の目標】

BTSの沼にハマったのがきっかけで、数年前から韓国語を独学しています。最初は、歌詞を自分で訳し理解したいという思いがモチベーションでしたが、今では感情表現が豊かな韓国語そのものに面白さと魅力を感じています。今後はもっと本格的に学習してスキルを磨き、将来的には韓国ドラマの字幕を手掛けるのが目標です。頑張るぞ!파이팅!

◆森下直子さん(英日映像翻訳実践コース修了)

職歴: 木製フローリングの輸入・販売・施工会社で輸入事務・経理を担当

→ 大手空調メーカーで社内翻訳者として12年間 勤務→ フリーランス翻訳者として独立

【映像翻訳の魅力】

今まで「見る側」だった私が、「作る側」として作品に関われることに、大きな喜びとやりがいを感じます。映像翻訳は、文字数や尺合わせといった制約がある中で、脚本の意図をくみ取りながら作品の世界観を丁寧に伝える仕事です。工夫を凝らして言葉を選び、作品と視聴者をつなぐことに、深い魅力を感じています。

【今後どんな作品を手がけたい?】

実務翻訳での経験を活かし、ITや環境などビジネス系コンテンツに携わりたいと考えています。大好きなミステリーやクライムサスペンス、子どもと楽しんでいるアニメ作品にも挑戦できたら嬉しいです。翻訳を通じて自分の知らない世界に入り込めることもこの仕事の魅力だと思うので、幅広い分野で経験を積んでいきたいです。

◆山内徹さん(映像翻訳Web講座 プロフェッショナルコース修了)

職歴:リフォーム会社の営業を経て、現在はスーツ会社で販売員として働いています。

【映像翻訳の魅力】

昔から映画やドラマを見て「この字幕を翻訳してる人はカッコいいなあ」と思っていました。それは、おそらく心のどこかで字幕を翻訳することが簡単ではないと分かっていたからだと思います。セリフに込められた思いを理解し、分かりやすい日本語に訳すことは今でも変わらずカッコいいと思っています。そして、その“カッコよさ”が僕にとっての魅力です。

【今後どんな作品を手がけたい?】

音楽が好きなので、音楽関係の番組や、アーティストのドキュメンタリーなどを手がけてみたいです。また、コメディー作品がとても好きで、いつも英語のギャグのニュアンスを活かした字幕に感動していました。ですので、ギャグ満載のコメディー作品もいつか手がけてみたいです。

◆横溝藍子さん(英日映像翻訳 実践コース修了)

職歴:法律事務所にてパラリーガル、国内メーカーにて秘書、ソフトウェア会社にて社内翻訳者(日英)を経験

【映像翻訳の魅力】

新たな世界との出会いが多いことにとても魅力を感じています。映像作品のジャンルは多岐にわたります。翻訳にはリサーチが必要ですが、自身とは縁遠い内容ほど調べ物のたびに新しい世界が広がりワクワクします!また、映像翻訳を通じて知り合った人はみな知識が豊富で向上心が高く、そんな人達と仕事ができるのも魅力の一つだと思います。

【今後どんな作品を手がけたい?】

フランス語とイタリア語の知識を活かし、ヨーロッパの食やファッションに関わる作品を担当してみたいです。ワインエキスパートと学芸員の資格を持っているので、お酒や芸術系のコンテンツを翻訳するのも一つの目標です。最終的な夢は、ミス・マープルのような探偵ものをシリーズで担当することです。

★JVTAスタッフ一同、これからの活躍を期待しています!

◆翻訳の発注はこちら

◆OJT修了生 紹介記事のアーカイブはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

【2025年7月】英日OJT修了生を紹介します

JVTAではスクールに併設された受発注部門が皆さんのデビューをサポートしています。さまざまなバックグラウンドを持つ多彩な人材が集結。映像翻訳のスキルを学んだことで、それぞれの経験を生かしたキャリアチェンジを実現してきました。今回はOJTを終え、英日の映像翻訳者としてデビューする修了生の皆さんをご紹介します。

◆小山史子さん(英日映像翻訳実践コース修了)

職歴:政府系機関にて、日本食の輸出促進、中小企業の海外展開支援、および海外ビジネス情報の提供に携わる。

【映像翻訳を学ぶきっかけは?】

子どもの頃、映画好きな父に連れられて人生初の映画館で観た『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』。そのエンドロールで戸田奈津子さんの名前を見た時、こんな職業もあるんだと感動し、翻訳の仕事に憧れるようになりました。その後、就職や育児などで一度は遠回りをしましたが、夫の海外赴任帯同のため休職することになり、思いがけず時間ができたことで「今しかない!」と決意しました。

【今後どんな作品を手がけたい?】

中高生時代を過ごしたアメリカで夢中になって見ていたTVドラマや映画を、いつか自分の手で翻訳できるようになりたいです。また最近は、子どもと一緒に吹き替え版を観る機会が増え、授業でもその面白さに魅了され、挑戦してみたいと思っています。野球、サッカー、ラグビー、テニス、ゴルフ、競泳といったスポーツ素材にも関心があり、今後ぜひ関わってみたいと考えています。

◆白井道子さん(英日映像翻訳実践コース終了)

職歴:事務職(金融事務、英文経理)

【映像翻訳を学ぶきっかけは?】

海外から帰国して経理の仕事をしていたのですが、翻訳の仕事に興味があり、実務翻訳の初級コースを通信で受講しました。でもあまり楽しめず、実務翻訳は自分には向いていない気がしていろいろ調べていたところ、映像翻訳のことを知りました。

【今後どんな作品を手がけたい?】

アイルランドのダブリンに3年滞在した経験を活かし、アイルランドに関する作品に携わりたいと思っています。また70~90年代のロックやクラシック音楽などの音楽関連、フィギュアスケートやラグビーなどのスポーツ番組や旅行番組に関われたらうれしいです。私は20年前にも映像翻訳の仕事を頂いていたのですが、当時担当させていただいたドキュメンタリー番組にも興味があります。幅広くいろいろなジャンルに挑戦したいです。

◆長谷川 睦さん(英日映像翻訳 実践コース修了)

銀行(外国為替課)で事務職

【映像翻訳を学ぶきっかけは?】

妊娠をきっかけに退職し、子どもが保育園に入るタイミングで「やりがいを感じる仕事がしたい」と思っていたところ、映像翻訳と出会いました。「好きな英語を活かし、好きな映画やドラマを完成させるための一躍を担うことができるなんて最高!」と思い、映像翻訳者を目指そうと決めました。

【今後の目標】

まずは自身のスキルアップのためにもいろいろなジャンルに挑戦したいと思っています。そして、作品の面白さや込められたメッセージなどを上手く伝えられるような映像翻訳者になり、ヒューマンドラマやファンタジー、ラブコメなどエンタメ系の作品を担当できるよう頑張りたいです。

◆濱本 佐宮良さん(英日映像翻訳 実践コース修了)

海運会社一般事務→旅番組制作→国際ニュース番組制作→国際交流団体事務→環境系NPO経理事務→配信番組の字幕・吹き替えQC

【OJTを終えて】

トライアル合格がゴールではないということを思い知らされました。文字数や尺など制約の多い映像翻訳ですが、何かのために何かを犠牲にするのではなく、内容もニュアンスも文字数も見た目や聞こえのよさも妥協しない、作品の魅力を余すところなく伝えられる訳文を粘り強く追求し続ける、美意識の高い翻訳者でありたいです。

【今後どんな作品を手がけたい?】

社会課題を取り扱うドキュメンタリーや、事件/事故検証ものは、リサーチ力も鍛えられそうで挑戦してみたい分野です。また、風刺のきいたコメディやクスっと笑えるヒューマンドラマが好きなので、携わることができたらうれしいですし、いつか連続ドラマの吹き替え翻訳を担当するのが夢です。

◆水野可南子さん (英日映像翻訳 実践コース修了)

【経歴・職歴】富良野塾出身。カスタマーサービス(教育関係など)

【JVTAを選んだ理由、JVTAの思い出】

受発注部門が併設されている点に魅力を感じ、入学を決意しました。JVTAでの思い出は“人との出会い”です。入学前の個別相談でお話したスタッフの方、新楽代表をはじめとする講師の先生方、クラス担当の方々、そして素晴らしいクラスメートたちとの出会いが、大きな支えとなりました。仲間たちと切磋琢磨しながら過ごした日々は、何にも代えがたい私の財産です。

【今後どんな作品を手がけたい?】

幼い頃から大好きだったミュージカルやディズニー作品に携わることが、私の大きな目標です。また、富良野塾で演劇を学んだ経験を活かし、撮影の舞台裏に迫るメイキング映像や、芝居の経験を活かせる吹き替え翻訳にも挑戦していきたいと考えています。

そのためにも、どんな題材にも臆せず、作品の魅力を見つける姿勢を大切に、一歩ずつ前進していきたいと思います。

★JVTAスタッフ一同、これからの活躍を期待しています!

◆翻訳の発注はこちら

こちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

【2025年6月】日英OJT修了生を紹介します

JVTAではスクールに併設された受発注部門が皆さんのデビューをサポートしています。映像翻訳の仕事は映画やドラマだけではありません。特に日英映像翻訳ではマンガやゲーム、企業のPR動画など幅広いジャンルがあり、翻訳者が体験してきた職歴や趣味などを生かして活躍しています。今回はOJTを終え、日英の映像翻訳者としてデビューする修了生を紹介します。

◆Roebi Heinstさん(日英映像翻訳実践コース修了)

職歴:様々な日本の会社で事務、カスタマーサポート

日本語からオランダ語への文学的な翻訳 (1冊出版済み今後3冊予定)

【JVTAを選んだ理由、JVTAでの思い出】

事務職をする前にも日本語翻訳の勉強・仕事の機会を探していたのですが、どこでも行き止まりでした。ですから、JVTAに出会ったときはまさに「私にぴったりの場所。今までどこにいたの!」という瞬間でした。JVTAのおかげで、様々な形で翻訳を追求するモチベーションを固めることができましたし、これまで経験したオンライン教育の中で最も楽しく、興味深い機会でした。

【今後の目標】

まだまだ初心者ですが、できれば文芸翻訳と映像翻訳を両方やってみたいと思います。言葉であれ、映像であれ、日本の文化を欧米の人たちに伝えることができたら最高です。

★JVTAスタッフ一同、これからの活躍を期待しています!

◆翻訳の発注はこちら

◆OJT修了生 紹介記事のアーカイブはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

【レインボー・リール東京】歌詞、一人称、役割語、フランス語…さまざまなポイントを熟考して字幕を作成

「第32回レインボー・リール東京〜東京国際レズビアン&ゲイ映画祭〜」が6月と7月に渋谷で開催される。上映作品は、LGBTQ+などの性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)をテーマに、国内外から選りすぐられた傑作ばかりだ。JVTAはこの映画祭の字幕制作に長年協力しており、今年も長編4本、短編4作品に携わっている。

映画祭では短期間で多くの作品が一度に上映される。そのため短い納期で多くの作品に対応しなければならず、複数の翻訳者がチームを組んで1つの作品の字幕を制作することも多い。今回も長編『ドラマクイーン・ポップスター』(115分)の字幕は、5人の翻訳者が字幕を制作し、一人のチェッカーが客観的な目で全体を確認した上でさらに整えて完成した。

『ドラマクイーン・ポップスター』© Films du Poisson _ Wrong Men

主人公のミミはオーディションをきっかけにポップアイドルへの道へ。また、同時期にレズビアン・クラブで歌うパンキッシュなパフォーマーのビリーと恋に落ちる。デビュー後、瞬く間に人気者になるミミ。しかし、ビリーとの関係は秘密とされ、二人の関係に亀裂が生じていく…。音楽が軸にある物語だけに、全編にわたって8曲の歌詞が字幕に含まれている。歌詞の翻訳は字幕の中でも難しいポイントだ。

字幕翻訳者

上野紗佑里さん、小池千紗さん、原田絵里さん、平松裕子さん、戸蒔奈緒子さん

VIDEO

◆作品の要は歌詞に込められたメッセージ

翻訳者の原田絵里さんによると、歌詞に関しては早めの段階で歌ごとにシートを作成してチームの誰もがコメントできる状態にして取り組んだという。同じ曲が何度も流れることもあり、細かいすり合わせは必須だった。チーム翻訳の場合、通常各自のパートが出来てから相互チェックを行うが、歌詞についてははじめからチームでやり取りをしていたことでスムーズに進めることができたと話す。数人でアイディアを出し合い表現を練っていくことで、いきいきとした歌詞になった。

「本作は歌に込められたメッセージがとても重要で、作品の要でもあります。チームで話し合いを重ねる中で、自分一人では思いつかないような歌詞もご提案いただき、話し合うたびに歌の完成度が上がっていくのを実感しました。最終的にどの曲もミミとビリーらしい、尖ったところがありつつも、どこか可愛らしさの残る歌に仕上がったのではないかと思います。私の担当箇所はミミが18歳、ビリーが20歳の段階でしたので、文字数制限の厳しいなかでも、若々しさが感じられるような言葉遣いや表現を意識して訳しました。」(平松裕子さん)

「歌唱シーンが多く、さらに登場人物の心情や葛藤を色濃く表現している曲ばかりでした。限られた字数の中でそれぞれのキャラクターの感情を余すことなく伝えられるよう、ドラマチックな歌詞になることを心がけました。」(上野紗佑里さん)

翻訳者の小池千紗さんは、ダブルミーニングの訳出に苦労したと話す。例えば、heartは『心』と『心臓』の両方の意味を表現することができる上に、歌詞としてもキレイな言葉だ。しかし、これを日本語にした場合、『心臓』という言葉は、歌い手の想いには合っているが、歌詞の表現としては生々しくなってしまう。

「heartを『心』と訳すとキレイな歌詞にはなりますが、今回の場合はロマンチックすぎて少し意味がぼやけていました。話し合いを重ねた結果、2人の情熱的な恋愛を表現するには『心臓』が必要だと判断し採用しました。その代わりに他の訳語を調整することで、歌全体で『ロマンチック』と『情熱』のバランスが取れて、また、原語の意味がしっかりと伝わる歌詞になりました。」(小池千紗さん)

◆原語(フランス語)のニュアンスも大切に訳す

この作品のオリジナル言語はフランス語だ。今回の日本語字幕は、まずフランス語から作られた英語字幕を基にして制作された。時に、このような二重の翻訳字幕の場合、原語のニュアンスが変わってしまうことがある。英語字幕を作った段階ですでに意訳や字数調整などが施されているからだ。しかし、幸いにも今回の翻訳チームにはフランス語に明るいメンバーが複数いたことが功を奏した。

「歌詞に関しては原音のフランス語と英語訳との乖離が見受けられた箇所が多々ありました。そこでチーム内でフランス語の分かる他の翻訳者の皆さんのご協力をいただき、原語を確認したことで、よい歌詞が付けられたと感じています。」(上野紗佑里さん)

「英語のスクリプトは英語での韻が踏んであり、韻を踏ませるために原語のフランス語と少しニュアンスが離れていた部分がありましたが、原語を確認することで、理解が深まりました。これまでも作中の歌詞を訳したことはありましたが、今回は特に作品の内容にリンクしているうえに隠喩ですから、いつもより想像力を駆使いたしました。しかし、面白みのある歌でしたので、少し思い切ってコミカルに訳し、非常に楽しかったです。全体的にいろいろなことを受け入れる“懐の深い”作品でした。」(戸蒔奈緒子さん)

◆役割語はなるべく使わない

かつては、セクシュアル・マイノリティをテーマにした作品には役割語が多用されていた。しかし、昨今はあらゆるジャンルにおいて、役割語はあまり使わずにフラットに訳す傾向にある。今回も最終的に役割語は極力削除することになった。翻訳者の上野紗佑里さんは、様々な背景を持つ視聴者が違和感なく楽しめて失礼にあたらないように配慮したという。固定観念はできるだけ排除して、ゼロベースに立ち返って言葉選びをした。

「これまでに担当した作品の統一表では、口調は『丁寧』『カジュアル』程度までしか見たことがありませんでした。さまざまな人物が登場する今回の作品では、それだけでは不十分だと感じ、『カジュアル(女性語)』と明記するなど始めから役割語までを統一して進めました。また、一口にいわゆる女性語といっても、男性語ではないという程度の物から女装した男性の過剰なほどの女性語まで、かなり幅があるということを今回改めて感じました。」(原田絵里さん)

「日本語は主語がなくても文章が成り立つ割に、主語の種類が豊富です。ビリーの一人称には最初皆で話し合って『俺』としていましたが、『俺』を選ぶことで性自認やキャラの特定をしてしまいます。最終的には『私』にしたのですが、その際にフランス語を解釈できる翻訳者がいたので、原語も併記して考察を深めることができました。女性格の使用などを確認していただけて非常に参考になりました。」(戸蒔奈緒子さん)

「最終段階で役割語を削除しましたが、個々のキャラの強さのおかげで映像の力にも助けられて、誰のセリフなのか分からなくなることもなく、きれいにまとめることができました。キャラ設定のために役割語に頼りすぎるのは良くないと学ぶよい機会になりました。字幕はやはり映像ありきなのだと改めて感じました。」(平松裕子さん)

■同映画祭担当 翻訳ディレクターよりひと言

技術的な面から言うと、全編を通して一切の装飾を排して力強い言葉で短く訳出する、まさに“質実剛健”な字幕が仕上がっています。また字幕の技術以上に、作品の魅力やメッセージを伝えたいという翻訳者の思いが字幕の一つひとつにたくさん詰まっています。字幕と歌曲が渾然一体となって、見る人をこの作品の世界に引き込んでくれることでしょう。ぜひシアターで楽しんでいただきたい作品です。(MTCディレクター 先崎進)

字幕は最終段階で、役割語の見直しと字数制限の変更により、さらに言葉を精査するためにチームで全体の見直しをするうちに、完結で統一感のある字幕になったという。ぜひ、歌詞、一人称、役割語などさまざまなポイントにも注目して観てほしい。

◆第32回レインボー・リール東京〜東京国際レズビアン&ゲイ映画祭〜

2025年6月21日(土)〜2025年6月22日(日) ユーロライブ

2025年7月12日(土)〜2025年7月13日(日) 東京ウィメンズプラザホール

公式サイト: https://sites.google.com/view/rainbowreeltokyo

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

【映画鑑賞で難民問題を支援】世界難民の日にJVTAが字幕を手がけた2作品が上映

6月20日は世界難民の日(World Refugee Day)。紛争や迫害から逃れることを余儀なくされた人々の苦境に立ち向かう勇気を称える日として、毎年この日には、難民支援についての理解を深めるためのイベントや取り組みが世界で行われている。日本ではこの日、過去の難民映画祭の上映作品『ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦』と『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~』が上映される。いずれも日本語字幕をJVTAの修了生が手がけた。

JVTAは2008年から難民映画祭を字幕制作で支援しており、これまで多くの修了生がプロボノ(職業の専門性に基づく知識や経験などを生かして行う無償の社会貢献活動)で協力してきた。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、世界で紛争や迫害で家を追われた人の数は約1億2000万人を超え、その中には1490万人もの子どもたちが含まれるという。難民という立場に置かれるということはどういうことなのか。日々どのような日常を送っているのか。当事者の目線を追うドキュメンタリー作品を翻訳し、日本語字幕を通して彼らの想いを伝えることは、映像翻訳者ならではの支援のカタチとなっている。

◆世界難民の日 チャリティオンライン上映

『ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦』

開催日程:2025年6月20日(金)世界難民の日~7月31日(木)

参加費 :寄付つき観賞、または、無料観賞から選択

https://www.japanforunhcr.org/appeal/charity-screening

『ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦』Gustavo Dudamel smiles as he wraps up Encuentros performance in Palacio de Bellas Artes. Date: 20180304 Location: Mexico City Photographer: The Gustavo Dudamel Foundation / Gerardo Nava

この作品は2023年の第18回難民映画祭で上映されたドキュメンタリー。映画祭上映時に、JVTAの翻訳者9名がチームで字幕を制作した。主人公は、ベネズエラ出身の世界的指揮者、グスターボ・ドゥダメル氏。世界各地で未来ある子供たちに演奏を指導し、支援を続けている。しかし、祖国ベネズエラ全土で大規模な反政府デモが起こり、国外に逃れる人が急増。自らも国外での演奏活動から帰国できなくなり、各国の演奏会も中止が相次ぐ事態に。それでも彼は、新たな仲間と楽団を起ち上げ、音楽の力で人々に希望を与え続けていく。

※字幕翻訳者(50音順)

押川 真由子さん 、川瀨 綾乃さん 、杉田 訓子さん 、砂川 絵美さん 、永井 美紅さん

牧 千草さん 、茂貫 牧子さん 、薮田 めぐみさん 、綿貫 加奈さん

※映画祭上映時の翻訳チームリーダー、茂貫 牧子さんと川瀨 綾乃さんのインタビューはこちら

『ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦』Gustavo Dudamel conducts A Mi Maestro rehearsal in CorpArtes Cultural Center. Date: 20180627 Location: Santiago Photographer: Diego Araya

今年2025年はドゥダメル氏の来日公演が実現。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団やロサンゼルス・フィルハーモニックで指揮をとる。演奏会に出かける人はもちろん、会場に足を運べない人もぜひ、このオンライン上映でドゥダメル氏の音楽に注ぐ情熱とその偉業を知ってほしい。

◆6/20 世界難民の日|映画『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~』 特別先行上映@アップリンク吉祥寺

開催日時:2025年6月20日(金)18:40 ~ 20:50

場所:アップリンク吉祥寺

https://unitedpeople.jp/walk/archives/15509

『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~ 』©JEAN DAKAR

2024年の第19回難民映画祭の上映作品。日本語字幕をJVTAの修了生8人が担当し、オンライン配信に加え、初日に六本木ヒルズで行われたオープニングイベントでも上映された。The Walkとは、9歳のシリア難民の少女をかたどった3.5メートルの人形 “アマル” が世界中を旅するアートプロジェクト。戦争、暴力、迫害に苦しむ子どもたちに対する国際社会の意識を高めることがこのプロジェクトの目的で、2021年に始まり、現在までに17カ国166の町や都市を訪れている。映画では、アマルを「主人公」に、トルコ・シリア国境からヨーロッパ各国を横断する旅を追いながら、難民状態にある人たちが直面する世界の実情を映し出していく。ローマ教皇やフランスの欧州議会なども訪ねるが、その道のりは好意的なものばかりではない。作中には実在のシリア難民の少女アシルや、同じくシリア難民のムアイアド、パレスチナ人のフィダも登場し、彼らの「故郷」への思いも詰まっている。

『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~ 』©JEAN DAKAR ※字幕翻訳者(50音順)

大坂 恵子さん、河村 綾音さん 、清家 蘭さん 、栗原 美晴さん

児山亜美さん 、中橋 幸恵さん、森田 朝美さん 、脇本 綾音さん

※翻訳チームリーダー、児山亜美さんの字幕翻訳に関するコラムはこちら

この作品は今年7月11日からアップリンク吉祥寺他で全国順次が決定しており、今回は世界難民の日にちなんだ特別先行上映となる。当日は短編の詩の朗読劇『リスト:彼らが手にしていたもの』(関根光才監督)の上映とトークショーも予定されている。ゲストとして登壇するのは、関根光才監督と日本在住のシリア人で、難民の背景をもつ方々の支援活動も行うアナス・ヒジャゼイさん、そして国連UNHCR協会の山崎玲子さんの3人。ぜひ会場に足を運んでほしい。

◆『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~』公式サイト

【関連記事】

◆国連UNHCR協会の公式サイトで、難民映画祭を字幕制作で支援する日本映像翻訳アカデミーの活動を紹介していただきました

◆「2024年の第19回難民映画祭 広報サポーターの公式note」JVTAの修了生3名+JVTA広報メンバーが広報サポーターとして参加しました

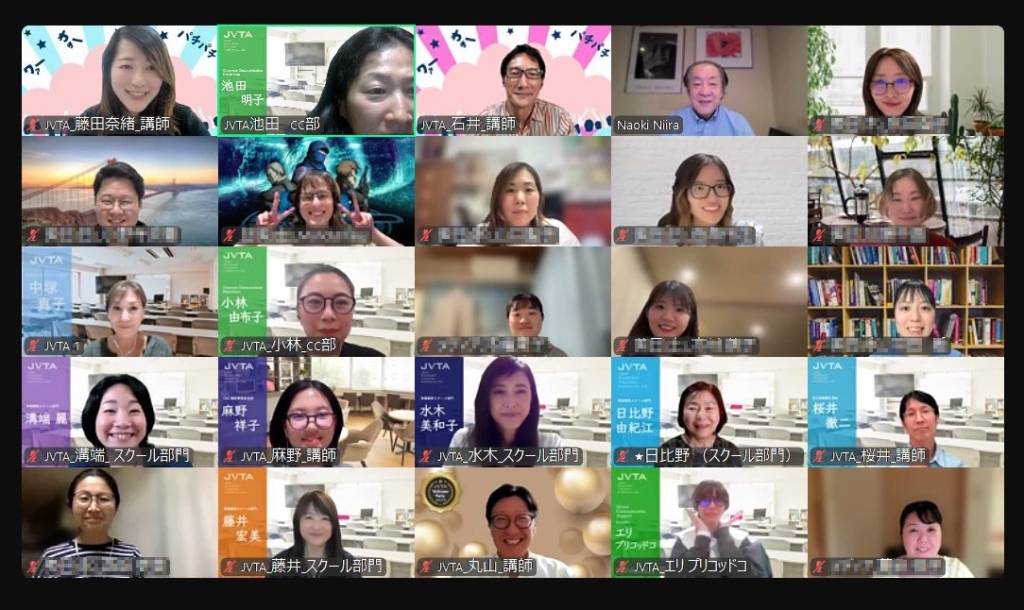

【イベントレポート】コースの垣根を超えた交流を実現!2025年4月期ウェルカムパーティーをリモート開催!

日本映像翻訳アカデミー(JVTA)は毎期、新しく映像翻訳を学び始めた方を迎えたウェルカムパーティーを開催している。

2025年4月期のウェルカムパーティーには「英日映像翻訳総合コース・Ⅰ」「日英映像翻訳総合コース」、バリアフリー字幕や音声ガイド制作のスキルを学ぶ「メディア・アクセシビリティ科 音声ガイドコース」、そして英文解釈力の向上を目指す「English Clock ロジカルリーディング力強化コース」 の受講生・講師・スタッフ合わせて55名がオンラインで参加した。さらに今回は他校から編入した方や昨年秋からスタートした「コマ単位受講」や復学の受講生も参加し、出会いの多い会になった。

司会を務めるのは、映像翻訳のコースで指導する藤田奈緒講師と石井清猛講師。冒頭ではJVTA代表の新楽が乾杯の音頭を取った。

「今日はJVTAの受講生として新たな出会い、そして一度学んだ方がコマ単位受講や復学で再び学んでいただくという嬉しい再会もあります。皆さんのJVTAでの職業訓練の学習が大きな大きな花を咲かせるよう願って乾杯!」(新楽代表)

新楽代表は参加者にJVTAが携わる旬の3つの大きなイベントについて紹介した。

◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」

5月に大きな話題となった国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では、JVTAが世界配信のための英語字幕制作をサポート。

◆「ニッポン・コネクション」

今年25回目を迎えた世界最大級の日本映画祭「第25回ニッポン・コネクション」では、英語字幕のワークショップ開催に加え、海外の大学に英語字幕制作を指導しその作品が同映画祭で上映される海外大学字幕プロジェクト(GUSP)などが恒例となっている。

◆「ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2025」

現在開催中の米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭 「ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2025」(SSFF & ASIA 2025)では、JVTAが全面的に字幕を担当。20数年に及ぶ協力と映画祭代表の別所哲也さんとの思い出を語った。

これらのイベントは、この日の参加者の皆さんにとっても近い将来の活躍の舞台となる。いままさに世界と繋がっているJVTAの具体的な情報は、学習している皆さんの励みになったに違いない。

ウェルカムパーティーでの恒例といえば、映画に関するクイズだ。今回は司会の石井講師の一番好きな映画を当てるゲームを展開。参加者からの質問に石井講師がYESかNOで解答し、全員で正解を探っていく。受講生もスタッフも映画好きが集まるJVTAならではの企画、皆さんもぜひ挑戦してみてください!

正解は……『スパイダーマン2』。

スパイダーマンは全部好きだが、なかでもサム・ライミ監督の3部作が特にお気に入りという石井講師。じわじわと答えが絞られていく中で、皆さんからの質問が活発に飛び交い、一気に打ち解けた雰囲気になった。

その後はクラスごとに分かれて歓談タイムへ。早速、石井講師と参加者によるスパイダーマン談義にも花が咲く。また、「皆さんの受講のきっかけを聞いてみたい」「申し送りの正しい作り方を聞きたい」などの声も聞かれた。やはり映像コンテンツが好きな方が多く、「課題提出に追われながらもすき間時間に短いドラマなどを見ている」「電車の中で5分、10分刻みで映画やドラマを観ることもある」という声も。さらにはお勧めの映像作品や動画の情報交換から飼っているペットの話まで会話が広がる。「恋愛ものの翻訳に挑戦したい」という声には、桜井講師が、「下ネタやfour-letter wordなどの難しさもあるので、JVTAのYouTubeチャンネルの特集もぜひ見て参考にして欲しい」とアドバイスする場面もあった。その後、シャッフルでさまざまなコースの人がランダムに集まった時は、「英日」と「日英」の違いなどを語り合う場面もあり、コースの枠を超えてJVTAの仲間が絆を深める貴重な機会となった。終了後参加者からは「いろいろな立場の方、クラスの方と触れ合うことができ、いい刺激をもらえた」「コースの垣根を超えて受講生の方とも先生方ともお話しできたのが楽しかった」という声が届いている。

最後の挨拶を担当したのは、日英のコースディレクターを務めるジェシー・ナス講師。自らも多くの作品の英語字幕を手がけているジェシーが学び始めた皆さんにエールを送った。

「私は12年前にJVTA日英映像翻訳のコースを受講しました。このコースを見つけた時、映像翻訳という仕事は私にとって天職だと思いました。好きなメディアを翻訳できる!私は言語オタクなので(皆さんもそうかと思いますが)、最高の仕事です。そして、とても楽しくコースを受講しこの仕事に辿り着くことができました。皆さんも頑張って、同じように映像翻訳という仕事を好きになってもらえたら嬉しいです。応援しています。」(ジェシー・ナス講師)

★最後は全員で記念撮影! 皆さん、楽しんでいただけましたか?

パーティーの終了後も有志が残り、スタッフと受講生の交流は続いた。好きなアニメ作品やドラマなどの情報を交換し、メディアと繋がる映像翻訳のスクールならではの一体感で盛り上がった。JVTAのスタッフは多くが修了生。学びの悩みも皆さんと同じように経験済みだ。このパーティーを機にクラスメートやスタッフとさらなる絆を深め、プロデビューを目指して欲しい。その先には世界と繋がる活躍の場が広がっている。スタッフ一同、全力で応援します。

【関連記事】

◆国内最大規模「MUSIC AWARDS JAPAN」で字幕制作をサポート

◆日本アカデミー賞受賞作品も上映!世界最大級の日本映画祭「ニッポン・コネクション」が今年も開催

◆海外の大学生に英語字幕制作を指導 完成した字幕付き作品はドイツの世界最大級の日本映画祭で上映

◆今年も字幕翻訳でサポート!ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2025の見どころを紹介

◆直訳するか、省略するか、意訳するか。SSFF&ASIA 2025上映作品を翻訳した字幕翻訳者にインタビュー

◆学びのヒントが満載!JVTA 公式YouTubeチャンネル

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

海外の大学生に英語字幕制作を指導 完成した字幕付き作品はドイツの世界最大級の日本映画祭で上映

JVTAは約30年にわたり、社会人を対象とした職業訓練校を軸としたスクール事業を運営し、多くのプロの映像翻訳者を輩出してきた。2010年からは日本国内外にある学校教育機関から依頼を受け、これまでのノウハウを活かして正規授業の指導を担当している。

「海外大学字幕プロジェクト(GUSP)」もその一環だ。JVTAの講師による指導の下で、海外の大学で日本語や日本の文化を学ぶ学生が日本の短編映画に英語字幕をつけて世界に発信するという取り組みである。これまで、ゲント大学(ベルギー)やウィーン大学(オーストリア)、ハインリッヒ・ハイネ大学(ドイツ)など世界各地の大学で授業を行っている。

授業は東京にいる講師と各大学の教室をオンラインで繋ぎ、ディスカッション形式で行う。映像翻訳概論やストーリー構成、短編映画の分析、リサーチのスキルなどを学んだうえで、課題作品の英語字幕の制作に取り組む。日本独特の文化や表現などを正しく理解するために丁寧に作品の解釈を行うのもこのプロジェクトの特徴だ。学生たちは、セリフの背景にある人間関係や登場人物の想いまで読み解き、作品の世界観やトーン、キャラクター設定なども考慮しながら、最適な英語表現を考えていく。大学関係者からは「JVTAとの共同プロジェクトは学生にとって、プロが制作する字幕翻訳についての知見を深める絶好の機会」と評価されている。

GUSPで制作された英語字幕は、ドイツのフランクフルトで開催される世界最大級の日本映画祭「ニッポン・コネクション」で実際にスクリーンに映し出される。自らが作った字幕が日本の作品を伝える重要なツールとなって世界の観客に直接届くのは、学生たちにとってかけがえのない体験だ。今年(2025年)は下記の上映プログラムで、学生たちが制作した英語字幕と共に2本の短編映画が上映される。

【JVTA Meets PIA Film Festival: Shorts】

◆課題作品『サンライズ』(八代夏歌監督)

英題:Sunrise

英語字幕制作:ハインリッヒ・ハイネ大学(ドイツ)

◆課題作品『ちあきの変拍子』(白岩周也監督、福留莉玖監督)

英題:Chiaki’s odd time signature

英語字幕制作:ゲント大学(ベルギー)

詳細・お申し込みはこちら

「ニッポン・コネクション」は、今年で25回目を迎える歴史ある映画祭。毎年100本あまりの新旧の日本映画が上映される人気イベントだ。近年、世界三大映画祭(カンヌ国際映画祭、ベルリン国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭)でも濱口竜介監督や黒沢清監督が受賞するなど海外での日本映画の評価は高まっている。JVTAも映画祭出品の英語字幕制作を数多く手がけてきた。今後も「海外大学字幕プロジェクト(GUSP)」を通じて、学生の指導と日本映画の海外発信のサポートを続けていく。

◆ニッポン・コネクション

ドイツ・フランクフルトで開催

2025年5月27日~6月1日

公式サイト:https://nipponconnection.com/ja/start/

【関連記事】

「海外大学字幕プロジェクト(GUSP)」の詳細はこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第184回 音楽が語るもの

たとえば皆さんが映画監督だったとしたら、人類の脅威である怪獣が倒される場面で、どんな音楽を劇伴(BGM)として使うだろうか。力強く勇壮なものか、勝利を予感させる晴れやかなものか。興味深いことに、『ゴジラ』(1954年)で使われたのは、そのどちらでもない。「海底下のゴジラ」と名付けられたその曲は、悲哀に満ちた鎮魂歌と呼べるようなものだった。

ゴジラは、ある科学者(芹沢博士)が、偶然作り出していた薬剤によって倒される。それは酸素を破壊し、物体を溶解させてしまうという恐ろしいもので、破壊兵器などに利用されてはならない。そんな思いから、芹沢博士は全ての研究資料を火の中に投じ、唯一製造方法を知る自分自身も、この世から消し去ることを決意する。潜水服に身を包み、海底で息を潜めるゴジラに近づく芹沢博士。この段階では、彼の意図は登場人物たちだけでなく、映画を観る者にも明かされていない。そして、ここで流れる曲が「海底下のゴジラ」だ。

芹沢博士はゴジラに十分近づくと、恐るべき薬剤の入った装置を起動し、命綱とともに空気供給ホースを切断。それが最後の姿となった。一方、ゴジラは海面に浮上し、苦しげな雄叫びをあげる。このカットでは「海底下のゴジラ」はほとんど聞こえないが、ゴジラが海中に没していくところで、再び聞こえてくる。ゴジラが忌むべき存在でしかなかったら、この演出は余計だろう。

ゴジラは核の犠牲者である。水爆実験による放射能を浴びて怪物化した、哀しい存在だ。東京を焼け野原にするのは、人間に対する復讐に違いない。しかし、それが許されるわけもなく、再び人間の手によって苦しみを与えられてしまう。なんと理不尽なことか。本多猪四郎監督は「海底下のゴジラ」を使うことで、ゴジラがどんな存在なのかを示しているのかもしれない。

残念なことに、2作目以降のゴジラは悲劇性が薄れ、作品は娯楽性を高めていく。それでも、ゴジラ登場場面で使われた楽曲の中には、どこか哀しげな調べを持つものもあった。それは、シリーズ4作目『モスラ対ゴジラ』(1964年)での、「ゴジラ進撃す」という一曲だ。管楽器などが重厚で不穏な響きを持つメロディーを奏でた後、主役をヴァイオリンに譲ったところで転調。なんとも叙情的な雰囲気を醸し出す。どこか哀しげな主旋律の裏では、低音のピアノの連打が心をざわつかせるような音を響かせてはいるが、それがなければ、まるで葬送曲のようだ。『ゴジラ』でも音楽を担当した伊福部明氏は、シリーズがエンターテイメント色を強めていく中、ゴジラの悲劇性を忘れないでほしいというメッセージを込めたのかもしれない。

ところで劇場映画とは違い、テレビ番組にはいわゆる主題歌があるが、作品のイメージ形成に大きな役割を果たすという意味では、劇判以上に重要だろう。その点、同じ1971年に放送が始まった『仮面ライダー』と『帰ってきたウルトラマン』は対照的だった。

奇しくも、両番組ともに主題歌を歌ったのは主演俳優だ。仮面ライダー役の藤岡弘(現在の表記は「藤岡弘、」)氏は、眉毛が太く、タフガイといったタイプ。声も低音で、野太かった。担当したのは第1~13話だけだが、藤岡さんの歌う「レッツゴー!!ライダーキック」は、ヒーローものの主題歌にふさわしく、トランペットの音色が印象的な力強い曲調だ。藤岡氏はプロの歌手ではないため、いい意味で無骨であり粗野。低音のパートになると、力を込めて声を出そうとしている様子が感じ取れるのだが、それが逆に歌唱に力強さをもたらしている。

ウルトラマンを演じたのは、残念ながら2023年に鬼籍に入られた団次郎(のち「団時朗」に改名)氏。英国系の血が入っていた団さんは、細身で背が高く、どちらかと言えば繊細そうな表情が印象的な俳優だった。主題歌「帰ってきたウルトラマン」は、『レッツゴー!!ライダーキック』に比べてキーが高く、児童合唱団と一緒に歌う団さんの、力みのない優しい歌声が、明るい曲調に合っていてなんとも爽やかだ。また控えめな伴奏の中には、ハープだろうか、ときおり澄んだ音が響いて、テレビの前の子どもたちを夢の世界に誘っているようでもあった。

これら2曲の主題歌には、両作品の方向性の違いが投影されていたと言っていい。アクション志向の強い『仮面ライダー』は、主人公が変身する前から敵との戦いが繰り広げられる。基本的には変身後も素手での戦いで、どちらかと言えば華麗ではなく泥臭い。それに比べると、ウルトラマンの戦いはスマートだった。もちろん、怪獣と取っ組み合って地面に転がりもするが、最終的には煌びやかな光線技で決着。ライダーキックに比べて虚構性の高いこの決め技は、(怪獣という虚構の象徴とあいまって)より現実から遠い世界に僕らを連れて行ってくれた。

ところで、特撮とは関係ないのだが、現在NHKで放送中の朝ドラ『あんぱん』の主題歌は、ドラマの世界観やテイストと合っているのだろうか?批判的な声がある一方、誰よりも作品を理解している主演の今田美桜さんが「ぴったりだと感じました」と言っているのだから、とやかく言うことではないかもしれない。しかし僕は個人的に、朝ドラを観てほっこりした気分を味わいたい。少なくともそういった意味からいうと、ちょっと違うなあというのが、正直な感想である。

—————————————————————————————–

【最近の私】アーティストと曲名を最近になって知った歌が、YOASOBIの「舞台に立って」。最初に聞いたのはパリ五輪のときで、アスリートたちが奮闘するハイライト映像とマッチしていてシビれました。多分、曲だけ聴いても感動しなかったでしょう。音楽と映像の相乗効果ってスゴイ。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

バ

ックナンバーは こちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

【2025年5月】日英OJT修了生を紹介します

JVTAではスクールに併設された受発注部門が皆さんのデビューをサポートしています。映像翻訳の仕事は映画やドラマだけではありません。特に日英映像翻訳ではマンガやゲーム、企業のPR動画など幅広いジャンルがあり、翻訳者が体験してきた職歴や趣味などを生かして活躍しています。今回はOJTを終え、日英の映像翻訳者としてデビューする修了生を紹介します。

◆蔦谷光香子さん(日英映像翻訳実践コース修了)

職歴:法律事務所にて翻訳を含むパラリーガル業務

【今後どんな作品を手がけたい?】

元々英語のコンテンツを見ることが多かったため、日本のコンテンツに詳しいと言えない反面、海外の映画やドラマを多く鑑賞することで身についた英語の自然な会話やセリフの流れを日英映像翻訳に活かせていると思っています。そのため、ヒューマンドラマなど、人間の何気ない様子を描いた映画やドラマを翻訳するのが夢です。

【日英翻訳の魅力】

必ずしも難しい単語をたくさん知らなくても、良い英語の字幕や吹き替えの原稿が作れるところが日英映像翻訳の魅力だと思います。例えば動詞を一つ差し替えるだけで伝わり方を大きく変えることができたり、語順を入れ替えることでニュアンスを調整できたりするところが英語でアウトプットすることの面白さだと感じています。

◆Gabor Sacharovskyさん(日英映像翻訳実践コース修了)

職歴:イベントスタッフ

【JVTAを選んだ理由、JVTAでの思い出】

After finishing my degree in Japanese Studies I decided to start looking for a job in translation. I went to live in Japan for a year after graduation and decided to do a course at JVTA during that time since it seemed a perfect fit for my goals of becoming a translator. I really enjoyed the course and how flexible it was due it being online. The high emphasis on practical knowledge was really beneficial as it made me feel ready for tackling actual jobs now that I finished the course. I have been hugely invested in Japanese media since I was a child. JVTA granted me the opportunity to see the type of work that goes into my favorite shows in the background when they bring them to a foreign audience.

【今後どんな作品を手がけたい?】

Since I am just starting out, I would like to translate videos from many different genres to hone my skills. In the long term though, I would like to focus on fictional stories, especially fantasy and sci-fi ones. Given the chance, I would also like to contribute to bringing yet-to-be-translated retro anime to the English-speaking world. I enjoyed the manga translation classes as well so I would like to try my hands at that too in the future. In recent years, I became interested in video games so translating them is another challenge I would like to tackle in the course of my career. Lastly, I would be very happy to take on projects that involve my native language, Hungarian.

★JVTAスタッフ一同、これからの活躍を期待しています!

◆翻訳の発注はこちら

◆OJT修了生 紹介記事のアーカイブはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。