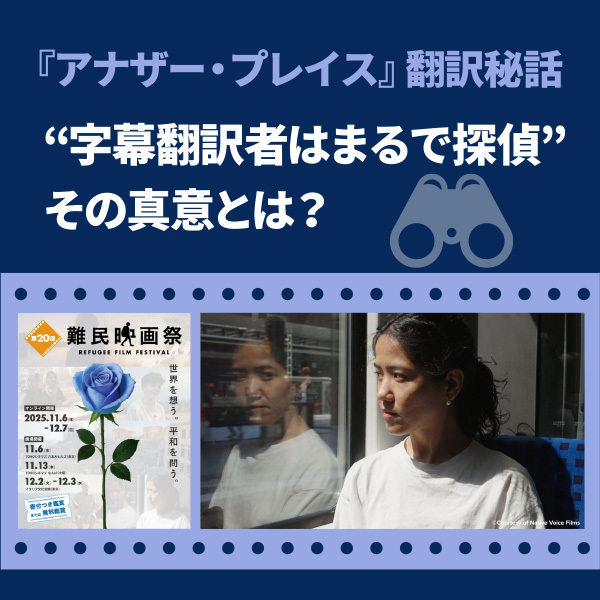

【難民映画祭『アナザー・プレイス』翻訳秘話】 “字幕翻訳者はまるで探偵” その真意とは?

現在開催中の難民映画祭は今年で20回を迎える。JVTAは2008年の第3回から字幕制作という翻訳者ならではのカタチでこの映画祭の支援を続けてきた。

今年の上映作品『アナザー・プレイス』は、戦争や迫害を逃れて、コンゴ、シリア、アフガニスタンからヨーロッパにたどり着いた3人の難民の人生を追ったドキュメンタリー作品。日本語字幕はJVTAで学んだ8名の翻訳者がチームを組んで完成させた。

【字幕翻訳チーム】

ウェスト知佐さん

長谷川睦さん

松井敏さん

丸山綾さん

宮城久美さん

盛岡雅恵さん

森田朝美さん

渡邊有花さん

翻訳チームの中の丸山綾さんと長谷川睦さん、松井敏さんは今年、広報サポーターとして同映画祭のPRにも取り組んでいる。3人に翻訳秘話を聞いた。まず、この作品のタイトルの解釈や見どころを、松井敏さんと長谷川睦さんが、簡潔に解説してくれた。

「本来の自分の居場所である“マイ・プレイス”に対する“アナザー・プレイス”。それぞれの事情から、それぞれの母国を離れる厳しい運命を負った若い3人(撮影時は全員20代)が、それぞれ別の地で自分の居場所を求める葛藤と努力を、自身も6歳の時に難民としてアメリカに渡った監督が、自分の複雑な過去を織り交ぜながら、現実のものとして映し出します。」(松井敏さん)

「日本に住んでいる私たちは『難民』について受け入れる側の視点でニュースを通じて知りますが、この作品では国外に避難した時のこと、避難先での生活や苦労が一人ひとりの経験に基づいてリアルに語られており、『難民』を社会問題の1つとしてではなく、『一人の人間』としてどんな経験をし、何を感じているのかということを知ることができます。」(長谷川睦さん)

字幕づくりは、まず8人の翻訳者がそれぞれの担当箇所の字幕を作り、それらを統合し全員で話し合いながら一つの字幕に仕上げていく。松井敏さんは、「チーム翻訳の苦労(面白さ)は、基本語彙から話し方に至るまで、各人物のセリフの統一」と話す。特に重要となる単語(“祖国”、“ふるさと”、“居場所”、など)や表記方法に一定の統一ルールがあり、場面によっては例外で対応するなど、それぞれの訳者の感性、個性の匙加減で微妙に変わる結果を、全員でチェックしながら言葉を統一していった。

「お互いの考えをぶつけ合って最善値を出す作業でした。チーム翻訳(共同作業)の難しさと面白さは最高の経験になりました。これが面白いと思えることが字幕翻訳者の適性かもしれません」(松井敏さん)

難民映画祭の作品はさまざまな国が背景となっており、多言語の作品が多いが、翻訳者は英語字幕から日本語字幕を作成する。この作品では横下の位置に英語字幕が表示されるため、日本語字幕は縦位置に併記されている。縦字幕はスペースの関係から横位置より文字数が少なくなり、翻訳の難易度は高くなる。長谷川睦さんは厳しい字数制限の中でチームのメンバーと試行錯誤しながら全員で一丸となり、より良い表現を探したという。

「話者の伝えたいことを限られた文字数の中でいかに表現するかという点に苦労しました。避難した時のエピソードや心情について語られているシーンでは、正しく訳すだけでなく臨場感が欠けてしまわないような言葉選びを強く意識しました。」(長谷川睦さん)

丸山綾さんは、翻訳時に特に印象に残ったセリフを具体的にあげてくれた。アフガニスタン人の女性ザハラのセリフ “It’s the only gift God ever gave me” の “the only gift” の訳については、二転三転どころか八転したという。直訳では「神様がくれた唯一の贈り物です」だが、その後のセリフが「心はボロボロに疲れ果てています」と続く。前後がうまく繋がらず、このgiftの意味は何か?という疑問が生まれた。

「神からの『試練』を指しているのか、ザハラ自身の『成長』や『経験』のことなのか、あるいは若さゆえの『美』を意味しているのか――チーム内でも意見が分かれ、相互に訳をチェックし合うスプレッドシートの記入欄が上限に達するほど、熱のこもった議論が続きました。」(丸山綾さん)

最終的には、サブリーダーの長谷川さんの案が監督からのメディア向け資料との整合性も取れていたため、全員が納得して、「若さ」と訳したという。一見シンプルな英文でも実は翻訳者がこれだけの労力をかけてセリフを訳しているという好例と言えるだろう。

丸山さんの解説は続く。ドイツに逃れたザハラ一家だが、ザハラだけ家族とは別の場所で暮らしていた。その後、同じ場所に移動できる機会が訪れた時のセリフ“I can move to their building”もまた意見が分かれた。直訳だと「彼らの(住む)ビルに引っ越せる」だが、丸山さんはあるメンバーから「原文どおり、家族と同じ建物に引っ越しただけで、同居ではないのでは?」という指摘を受ける。

「実は私も当初は同じ疑問を抱いたので、映像を穴があくほど見返し、『今回は確かに同居だ』と言える根拠を見つけていました。ヒントはベッドとクローゼットです。そのシーンのキャプチャとともに、同居だと考える理由をメンバーに共有し、『私たち、探偵みたいですね』とメッセージを添えたところ、『探偵の先輩と呼ばせてください!』とノリのいい返信をいただき、思わず頬が緩みました。」(丸山綾さん)

これだけ本気で「セリフ」を共に磨いたチームだが、実はすべてオンライン上での交流であり、実際に顔を合わせたことはないそうだ。しかし、「作品をより良くしたい」という思いがリーダーを中心に共有され、誰もが遠慮なく意見を言い合える雰囲気で、今では心から信頼できる仲間だと丸山さんは感じている。

難民となった人たちの想いを伝えようと翻訳に取り組むなかで翻訳者自身にも気持ちの変化が訪れた。長谷川さんは、これまで「他国での出来事」と思ってどこか他人事のように感じていたが、自国の情勢などで困難に苦しむ人たちを少しでも減らしたいと、自分の意識が変わったことを実感している。

「今までは難民問題を受け入れる側の立場でしか考えていませんでした。この作品に携わり、密入国業者を頼って国から避難する子どもや、命の危険があると知りながらも子を見送らざるをえない親など、一人ひとりがどんな思いで生きているのかということを知り、難民問題が私にとってより現実味のあるものになりました。私にも5歳の娘がおり、同じ親としてその様な経験をしている人たちのことを思うと胸が張り裂けそうになります。当然のことですが、立場が変われば見方が変わるということを改めて気付かせてもらえました。」(長谷川睦さん)

一方松井さんは、早速、UNHCRのマンスリー・サポーターに登録、これからも微力ながら生涯支援を継続してゆくという。

「伝わる字幕を目指し、チーム全体の字幕に込める熱意、セリフへの思いが凄く、自分も登場人物の気持ちの理解に集中することができました。この作品に映しだされる、今まさに進行中の葛藤や思いを実感することで、難民一人ひとりの置かれている現実を、隣人のこととして思い始めることができました。」(松井敏さん)

自国を離れて生きていくとはどういうことなのか。『アナザー・プレイス』は当事者の視点で描いていく。翻訳者が登場人物に寄り添い、膨大な議論を交わして作り上げた字幕にもぜひ注目しながら、作品を鑑賞してほしい。

◆難民映画祭

オンライン開催

2025.11.6(木)~12.7(日)

劇場開催

2025.11. 6 (木) TOHOシネマズ 六本木ヒルズ(東京) 【上映作品】「ハルツーム」※終了

2025.11.13(木) TOHOシネマズ なんば(大阪) 【上映作品】「ハルツーム」※終了

2025.12. 2 (火) イタリア文化会館(東京) 【上映作品】「あの海を越えて」

2025.12. 3 (水) イタリア文化会館(東京) 【上映作品】「ぼくの名前はラワン」

公式サイト https://www.japanforunhcr.org/how-to-help/rff

【関連記事】

◆第20回難民映画祭が11月6日に開幕 青いバラにこめた思いを字幕で伝える

◆【第20回難民映画祭】字幕翻訳と広報サポーターで修了生が活躍中!

◆難民映画祭広報サポーターの皆さんによる『アナザー・プレイス』のレビューを紹介

◆【英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ 日曜集中クラスを2026年1月開講!】ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

2026年1月からの英日映像翻訳学習をご検討中の方を対象に、リモート・オープンスクール、リモート説明会、リモート個別相談を実施しています。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

※英日映像翻訳の時期開講は2026年4月予定です。ご検討中の方はリモート個別相談にお申込みください。