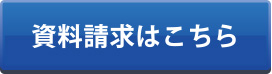

【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラスを開講!】70分でJVTAのことが分かるリモート説明会を7/2(水)に開催!

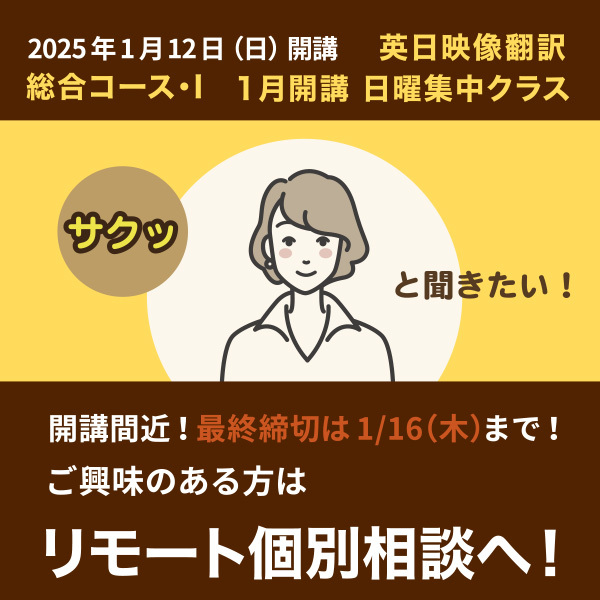

2025年1月12日(日)より、英日映像翻訳 総合コース・Ⅰの日曜集中クラスを開講中! 最終の受付締切は1/16(木) 字幕、吹き替え、多様なジャンルを学べるJVTAで 映像翻訳のプロを目指す!

日本映像翻訳アカデミー(JVTA)は、字幕・吹き替えの翻訳者として活躍するために必要なスキルを学ぶ職業訓練校です。英語から日本語へ翻訳する英日映像翻訳 と日本語から英語へ翻訳する日英映像翻訳 があり、目的に合わせたコースを選んでいただくことができます。コース修了後、当校独自のトライアル(プロ化試験)に合格すれば、併設する翻訳受発注部門よりお仕事を紹介させていただくので、学んだスキルを実践で生かしていただくことができます。リモート個別相談」 にご参加ください。映像翻訳の世界やJVTAでの学びについて、深く知っていただくことができます。

【こんな方はぜひご参加ください】

英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ コースの詳細は▶こちら その他、コースや入学に関するよくあるご質問は▶こちら 会社概要▶こちら

2025年1月 英日映像翻訳科 日曜集中クラスご検討者向け

リモート個別相談

1月開講 日曜集中クラスをご検討の方は、「リモート個別相談」へお申し込みください。お申し込み後、ご入力いただいたメールアドレス宛にご案内をお送りします。尚、このページで入力いただいた内容はSSLで暗号化されて送信されます。

リモート個別相談では、ご希望の日時で当校スタッフが入学に関するご案内のほか、コース選択や映像翻訳学習・修了後の進路などの不安や疑問にマンツーマンでお答えします。

※映像翻訳のプロとして仕事をする際の目安となる英語力については▶こちら

※入学には「リモート個別相談」の参加が必須です。

【参加条件】

【参加形式】

【動画で解説!】現役受講生が答える!受講にまつわる5つの質問

VIDEO

▶JVTAを動画でもっと知りたい方はJVTAの公式YouTubeチャンネル へ おすすめ動画集

【お問い合わせ】 ▶総合問い合わせフォーム

JVTAは情報セキュリティの国際規格「ISO/IEC 27001:2013」を取得しています。詳しくはこちら

◆【映像翻訳にチャレンジしてみたい方におすすめ】 字幕の基礎を学ぶ「映像翻訳講座」

こちら

おすすめ記事・動画

●これからの映像翻訳者が目指すべき“字幕と吹き替えの二刀流” ●【映像翻訳者のAI戦略】AIにはない「創造力」で、新たな翻訳業界を生き抜く ●動画!【字幕翻訳実況】みんなで字幕翻訳実況【Zoom参加者と一緒に考えてみた】#10 ●動画!「現役受講生に聞いた!Why JVTA?」

「密かな目標が達成できた」METライブビューイング『サロメ』の字幕翻訳を修了生が担当!

近年、映画館で増えている「ライブビューイング」をご存じだろうか?

(c)Evan Zimmerman/Metropolitan Opera

舞台から映像へ。コロナをきっかけに新しいキャリアを模索 密かな目標だった「METライブビューイングの翻訳」 JVTAを通して培った、プロとしての自信 オフィシャルサイト

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

直訳するか、省略するか、意訳するか。SSFF&ASIA 2025上映作品を翻訳した字幕翻訳者にインタビュー

JVTAが20年以上にわたって字幕翻訳でサポートしている国際短編映画祭 「ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2025」(SSFF & ASIA 2025)が5月28日(水)より開幕。今年も世界108の国と地域から4,592点の応募が集まり、その中から厳選された約250作品が上映となる。その上映作品のほとんどは、100名以上のJVTA修了生によって翻訳されている。今回は特に注目度の高い2作品について、字幕翻訳を担当したJVTA修了生2名に話を聞いた。翻訳者インタビュー①『マリオン』(MARION)

監督:Joe Weiland & Finn Constantine/フランス・イギリス/13:17/ドラマ/2024 翻訳者インタビュー②『NIGEMIZU』

監督:磯部昭子/12:37/日本/ドラマ/2024 短編作品だからこそ求められる「映像翻訳者の力量」 【開催概要】 ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2025

オンライン グランド シアターでの上映 『マリオン』上映情報 『NIGEMIZU』上映情報

今年も字幕翻訳でサポート!ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2025の見どころを紹介

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

あなたの「学び直し」と「新たな学び」を全面サポート! コマ単位受講制度

東京校の本科で1コマ(授業)単位の受講が可能

JVTAでは2024年10月より、受講生・修了生の学びをさらにサポートするための「コマ単位受講制度 」を開始しました。本制度は東京校とロサンゼルス校の映像翻訳本科、また映像翻訳Web講座の受講生・修了生が、JVTAの最新カリキュラムを1コマから再度受講できるという制度です。

現在は2025年4月期のコマ単位受講の申し込みを受付中です。受講に関する詳細は下記をご確認ください。

【対象者】

・東京校の英日・日英映像翻訳を学んでいる方(いずれのどちらか、または両方)

・東京校の英日・日英映像翻訳を修了した方

・LA校で映像翻訳を学んでいる方

・LA校で映像翻訳を修了した方

・映像翻訳Web講座で学んでいる方 、修了した方

※メディア・アクセシビリティ科(旧バリアフリー講座)、English Clock、日本語表現力強化コースのみを受けた方は対象外とさせていただきます。

【受講可能コース】 こちら <東京校> 総合コースⅠ 総合コースⅡ 実践コース 総合コース 実践コース 【受講形式】 リモート(Zoom)・ご用意いただくもの 【料金】

【制限受講数】 【ルール】

・すでに受けたことがあるコースの授業の取り直し、または受講当時にカリキュラムになかった授業を受けることができます。

・まだ受講していないコースの授業を受けることはできませんのでご注意ください。

例)英日映像翻訳を総合2 まで修了している方が、実践 コースの授業を受ける→NG

日英 映像翻訳を実践まで修了している方が、英日 映像翻訳総合コース・Ⅰの授業を受ける→NG

・受けられる授業が確かでない方は、メールにてお問い合わせください。

宛先:seminar(at)jvta.net ※ (at)は@に置き換えてください。

件名:「コマ単位受講制度について」

・ご希望のクラスが上限人数に達した場合は、曜日もしくは期の変更をご相談させていただきます。

・授業はリモートでの出席が必須です。録画受講は対応しておりませんのでご了承ください。

【申し込み締め切り】 【支払い方法】

※クレジットカードの第三者による不正利用を防止するため、カード発行会社の本人認証サービス(3Dセキュア2.0)のご登録が必要となり、未登録のクレジットカードを支払方法に選択された際は決済できない場合がございます。

【申し込み方法】 【問い合わせ先】

<キャンセルポリシー>

自分にぴったりの授業があるかな?と思ったら…

おすすめの授業を紹介

※詳細は英日・日英各画像をクリック!

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

今年も字幕翻訳でサポート!ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2025の見どころを紹介

米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭 「ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2025」(SSFF & ASIA 2025)が5月28日(水)より開幕する。本映画祭は米国俳優協会(SAG )の会員でもある俳優の別所哲也氏が創立した映画祭。今年で27年目となり、年々その開催規模は大きくなっている。今年の映画祭のテーマは「creative active generative」。世界中のフィルムメイカーたちの ”creative” が集結する映画祭で、作品とオーディエンス、クリエイターと企業が出あい、新たな化学反応が生まれる場を”active” に創出し、さらに「生成AI」にも通じる新たなテクノロジーで新時代のクリエイティブを生み出していきたい(”generative”)という思いが込められたテーマである。TAKANAWA GATEWAY CITYで初開催【オープニングセレモニー】 今年から新スタート【ホラー&サスペンス カテゴリー】 韓流スターやK-POPシンガーが出演する【K-SHORT】 【開催概要】 ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2025 ▶こちら

オンライングランドシアターでの上映 ▶こちら

VIDEO

JVTAがサポートしている映画祭については▶こちら

【関連記事】

◆短編映画の祭典が開幕!主催の別所哲也氏と映画祭を彩る著名人たちがその魅力を語る

◆直訳するか、省略するか、意訳するか。SSFF&ASIA 2025上映作品を翻訳した字幕翻訳者にインタビュー

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

日本アカデミー賞受賞作品も上映!世界最大級の日本映画祭「ニッポン・コネクション」が今年も開催

世界最大級の日本映画祭「第25回ニッポン・コネクション」が2025年5月27日~6月1日にドイツのフランクフルトで開催される。記念すべき第25回目となる今回は、最新の日本映画67本のプレミア上映を含め、約100本の短編・長編映画がフランクフルト市内10カ所の会場で上映。さらに映画制作者やアーティストの来場、カルチャーイベントなどの開催も予定されている。

『九十歳。何がめでたい』 『侍タイムスリッパー』 『ルックバック』

JVTAが英語字幕を付けた作品も上映予定。新たな才能と実験的な作品が集められた部門である「ニッポン・ヴィジョンズ」部門にて、『嬉々な生活』(谷口慈彦)と『雨花蓮歌』(朴正一監督)の2作品が上映される。どちらも日本国外初上映となり、『雨花蓮歌』の上映時には朴監督も登壇予定だ。このニッポン・ヴィジョンズ部門では審査委員によって選出される「ニッポン・ヴィジョンズ審査員賞」、「ニッポン・ストーリーテリング賞」、そして観客投票によって決定する「ニッポン・ヴィジョンズ観客賞」の3つの賞が授与される。JVTAは長年ニッポン・ヴィジョンズ審査員賞のアワード・スポンサーを務めており、特典として受賞者の次回作に英語字幕を無償で提供する。こちら こちら こちら 「ニッポン・コネクション」公式サイト

関連記事:海外の大学生に英語字幕制作を指導 完成した字幕付き作品はドイツの世界最大級の日本映画祭で上映

「海外大学字幕プロジェクト(GUSP)」の詳細はこちら

『ゴジラ-1.0』英語字幕に見る 日米における「ゴジラ観」

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

普段見ないジャンルにチャレンジするも良し!ゴールデンウイークは映像作品を楽しもう

JVTAの映像翻訳科では、JVTAの受発注部門で活躍する映像翻訳ディレクターをはじめ、フリーの映像翻訳者、映像以外にも幅広い分野を手掛ける翻訳者、さらに脚本家や日本語ライティングのプロフェッショナルなど、映像翻訳に必要とされる様々なスキルを指導できる講師陣が教鞭をとっています。

英日映像翻訳科 講師

伊原実希 英日映像翻訳科 総合コース・Ⅰ 「字幕翻訳の基礎①」担当 Q1.このゴールデンウイークに見たい映像作品は? Q2.子どもの頃や若い頃に影響を受けた映像作品は? Q3. 映像作品を見るとき、「職業病」でついつい見てしまうポイントは? JVTAのYouTube番組「JVTA+」

田中葵 英日映像翻訳科 実践コース 「スポッティングの演習」担当 Q1.このゴールデンウイークに見たい映像作品は? Q2.子どもの頃や若い頃に影響を受けた映像作品は? Q3. 映像作品を見るとき、「職業病」でついつい見てしまうポイントは?

片柳伊佐 英日映像翻訳科 実践コース 「模擬発注 ボイスオーバー②」担当 Q1.このゴールデンウイークに見たい映像作品は? Q2.子どもの頃や若い頃に影響を受けた映像作品は? Q3. 映像作品を見るとき、「職業病」でついつい見てしまうポイントは?

日英映像翻訳科 講師

麻野祥子 日英映像翻訳科 総合コース 「スポッティング実習」担当 Q1. What visual media content do you want to watch over the Golden Week? Adolescence , a British series that has been streaming on Netflix since March this year. It is a four-part mini-series about a 13-year-old boy who is arrested for the murder of his classmate, and the show has received rave reviews – it is said to be a major contender for this year’s Emmys. I have also recently been trying to watch award-winning films that I hadn’t yet watched, including Everything Everywhere All at Once (2022) and Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023). Both are, at the time of writing, available on Netflix in Japan, so I’d like to tick them off my to-watch list.Q2. What visual media content were you influenced by in your childhood or youth? Shindler’s List (1993), because it was one of the films that I had to study for English class at college (high school). These film study classes were the first time I learned to look closely at a film and think about what the intention behind each scene or dialogue or camera angle etc. was, so I think it left a lasting impact on me. On a more personal level, I remember watching Frances Ha (2012) as a uni student, and it becoming one of my favourite films. I think it’s a film that a lot of young people can relate to.Q3. How does your work influence what points you tend to focus on when watching visual media content?

皆さんが「見てみたい」と思う作品はありましたか?

好きなジャンルの映像作品はもちろん、普段あまり見ないタイプの作品を見ることも、映像翻訳の学習に大いに役立ちます。連休中も楽しみながら、映像翻訳のセンスを磨いていきましょう!

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

~コマ単位受講のススメ④~需要が高まる「ゲーム翻訳」の知識を身につける

~コマ単位受講のススメ④~

【JVTAの「コマ単位受講制度」】

日本のマンガやアニメの海外人気が高いことは、今では広く知られている。しかし海外で注目を集める日本のコンテンツ産業は他にもある。その1つが「ゲーム」である。2024年9月に開催された東京ゲームショウは、出展者数とブース数が共に過去最大規模となった。海外からの出展が年々増加していることからも、日本のゲーム産業に対する注目度の高さがうかがえる。ゲーム翻訳を題材にしたセミナー

英日映像翻訳科のコースディレクターであるジェシー・ナス講師より、メッセージをもらいました!

VIDEO

コマ単位受講制度の受講条件やカリキュラムは▶こちら

英日映像翻訳者にも活躍のチャンスがある「非英語作品の翻訳」

近年、非英語圏の映像作品への注目度が高まっている。英日映像翻訳者でも非英語作品の翻訳はできる? 映像翻訳者に必要な6つの資質 多言語スキル以上に大切な「作品に対する愛情」 https://about.netflix.com/ja/news/what-we-watched-the-second-half-of-2024

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

~コマ単位受講のススメ③~映像のジャンルに合わせた英語字幕をつくる

~コマ単位受講のススメ③~

【JVTAの「コマ単位受講制度」】

近年、日本が舞台の映画やドラマが国際的な注目を集め、それに伴い英語字幕の必要性がますます高まっている。しかし英語字幕が必要な日本の映像作品は、それだけではない。日英映像翻訳者が実際に仕事で手掛けるジャンルつとしてはアニメやバラエティ番組、そしてドキュメンタリー番組など多岐にわたる。映画『悪は存在しない』(2023)の映画祭出品用字幕

英日映像翻訳科のコースディレクターであるジェシー・ナス講師より、メッセージをもらいました!

VIDEO

コマ単位受講制度の受講条件やカリキュラムは▶こちら

![]()