【Cinema at Sea 2026 – 特集上映「Homecoming」が開催】沖縄やハワイ、日系移民のルーツや歴史を知る作品が一挙上映

「Cinema at Sea 沖縄環太平洋国際映画祭」は2023年11月に沖縄で誕生した映画祭だ。映画祭のテーマ「Cinema at Sea―太平洋、海のまなざし、海を知る」には、海に囲まれた沖縄から海を囲む島々と地域(=環太平洋)で活躍するアーティストとその作品を発信し、海によってつながる新たな文化交流の“環”を広げていきたいという思いが込められている。JVTAは第2回(2025年)から上映作品の字幕制作をサポート、第3回となる今年も4作品の字幕制作と映画祭会場での通訳などで翻訳者たちが活躍している。

今年は、Cinema at Sea 2026 – 特集上映「Homecoming」と題し、世界のウチナーンチュ(沖縄県出身者やその子孫)や日系移民が制作した映画がラインナップ。沖縄ハワイ移民125周年を記念したプログラム「ハワイ特集」や、沖縄に関連する注目作を集めた「オキナワパノラマ」など、この映画祭ならではの作品が上映される。

◆クロージングはパプアニューギニア初のアカデミー賞国際長編映画賞への公式出品作品

『ブカおじさんの話』 ©papabukafilm@gmail.com

「とりわけ前半は戦争関連の調べ物が多く、数字もたくさん出てきたのでリサーチにしっかり時間を費やしました。また、ご当地映画らしく固有名詞があちこちに散りばめられているので、制作側の意図を汲みつつ、一時停止できない映画祭来場者のために、それらをどこまで字幕に出すかというところも慎重に検討しました。」(染野日名子さん)

◆厳しい字数制限では一人称の選定も重要

「登場人物が穏やかな人ばかりで、気づくと一人称がほとんど『私』になってしまいました。最初はパパ・ブカの一人称を『わし』に変えようかとも考えたのですが、文字数が増えるため、通訳として登場するシケの一人称を『僕』に変えることで、全員の一人称が『私』ばかりになるのを避けました。限られた文字数の中でいかに視聴者に分かりやすく伝えるか、情報の取捨選択とワードチョイスがとても難しかったです。」(鳩野明子さん)

作中には英語以外にパプアニューギニアの現地の言葉や、ヒンディー語も飛び交うため、彼らが「外国語」を話していることが分かるように字幕に山カッコ〈 〉をつける必要がある。そういった表記や記号も全体で統一したと後半を担当した鳩野さんは振り返る。前半と後半で違和感がないように、共通して出てくるワードや、登場人物の一人称、口調などについて二人で丁寧にすり合わせた。

二人に見どころを聞いた。

「本編の多くを占める森の中のシーンでは、どこまでも続く深い緑と空に響き渡る澄んだ鳥のさえずり声に包まれ、見ているだけで癒されます。ぜひ皆さんも、画面を通じてマイナスイオンを浴びてください。本作では個人個人が助け合い、その縁がつながっていく様子を感じ取ることができます。世界にそのような温かいつながりが広がっていきますように。」(染野日名子さん)

「個人的には、インド人女性のロミラとパパ・ブカとの間に芽生える心の絆と、言葉の架け橋・通訳としてサポートするシケの仕事ぶりにも、ぜひご注目いただきたいです。」(鳩野明子さん)

◆日系アメリカ人の女性がルーツの沖縄で紅型を学ぶ

『いちゃりばちょーでー』© Kaiya Laguardia-Yonamine

「とくに、エリカさんがハワイを離れて自分は何者なのかを自問し始めたことや、沖縄での交流を思い出して涙する姿が印象的で、エリカさんの心情に見合う言葉選びをしようと思いました。ただし、私自身が感情移入しすぎて、ひとりよがりな翻訳にならないように心がけました。」(春木美果さん)

作中には、第二次世界大戦の沖縄の地上戦では多くの一般人が犠牲になったことをエリカ氏が話すシーンがある。春木さんも慎重に数字を調べて確認し、言葉を選んだ。

「調べたところ、エリカさんが話す数字と沖縄県などが公表している数字が少し違っていたので、どのように表現するか検討し、最終的には具体的な数字を出さないことにしました。今回は沖縄で開催の映画祭で上映される作品ということで、会場の観客にとってもご自身の家族や大切な方々に関する内容であるのではないかと考え、とくに気を配りました。」(春木美果さん)

画面に映し出される紅型の鮮やかな色合いやデザインの美しさにも、ぜひ注目してほしいと春木さんはいう。

「エリカさんがこれからアメリカで紅型の新たな形を作っていくのも楽しみです。この作品を見た方が、紅型について興味を持ったり、これまで関わりのあった人たちとのつながりについて改めて考えたりしてくれたら嬉しく思います。」(春木美果さん)

Cinema at Sea 2026 – 特集上映「Homecoming」では、他にも全19作品が一挙上映される。沖縄開催ならではのラインナップに注目したい。

Cinema at Sea 2026 – 特集上映「Homecoming」https://www.cinema-at-sea.com/

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

【修了生制作の絵本「全世界灯火計画 はじまりの物語」が発売】創作の支えは翻訳で培った粘り強さでした

『ボヘミアン・ラプソディ』や『レヴェナント:蘇えりし者』などの吹き替え翻訳を手がける映像翻訳者、瀬尾友子さんは、JVTAの2期生として約30年前に学び、1998年にプロデビューしたベテランだ。映画やドラマなど多くの作品に携わってきた瀬尾さんだが、実は「絵師」というもう一つの顔がある。その作風は、緑や青の色彩が幻想的な独自の世界観が魅力となっている。大学で美術を専攻していた瀬尾さんは、映像翻訳と並行しながら2010年から再び本格的に絵を描き始め、2017年から作品の販売や個展を行っている。

そんな瀬尾さんが2026年1月、初の絵本「全世界灯火計画 はじまりの物語」を発売した。物語の冒頭はこんな言葉で始まる。

疫病、天変地異、たび重なる戦(いくさ)が起こった。 だれもが思った。「世界は〈かげ〉に覆われた」

「出会いの日」 絵本創作のきっかけは2020年にさかのぼる。

「2020年、突然コロナ禍が始まり、頭の中が真っ白になる経験をしました。映像翻訳の仕事が激変し、そこからもがきながら絵の制作を続けているうちに、翻訳の仕事が少しずつ戻り、気持ちを持ち直しました。そんな経験を踏まえて2024年、『灯火計画』と題し『個々の心に、そして世界に灯火を』のコンセプトで『灯火計画』というシリーズを描き始めました。われながらベタなコンセプトだなと思いつつも、描きたい場面が浮かび続けて2年となります。」(瀬尾友子さん)

◆絵本づくりの支えは翻訳の仕事で培った粘り強さ

「次なる地へ」 絵本「全世界灯火計画 はじまりの物語」は、2026年1月に立川の書店「狐弾亭 」で瀬尾さんがミニ個展を行うにあたり、描きためた作品を用いて「灯火計画」のはじまりを物語にしたもの(ZINEとして自費出版)。翻訳者と絵師は一見接点がないようだが、絵本の創作には翻訳者として培った経験が役立っているのだという。

「翻訳者は日々映画やシリーズ作品に向き合い、日本語を紡ぎます。その際はシーンの意味や原意をくみ取り、芯を食った台詞になるよう心血を注ぎます。翻訳の仕事は傍目よりもとにかく時間がかかります。その膨大な時間のなかで『粘る大切さ』『諦めない強さ』を学びました。今回の絵本作りには、その経験が支えとなりました。ご覧いただけましたら本当に嬉しいです。」(瀬尾友子さん)

「狐弾亭」の個展では、額絵の展示やポストカードとともにこの絵本も陳列され、多くのファンの手に渡った。〈かげ〉に覆われた世界は再び光を取り戻せるのか。その先の物語をぜひこの絵本でじっくりご覧いただきたい。

◆絵本「全世界灯火計画 はじまりの物語」 こちら

◆瀬尾友子さん

【過去に手がけた作品】

●映画

●TVシリーズ

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

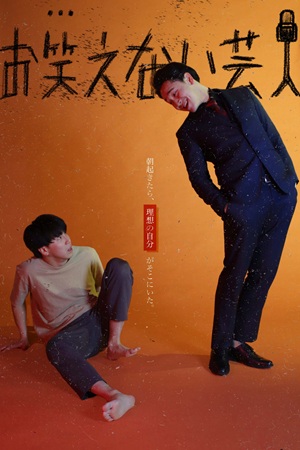

「ボケとツッコミ」のテンポ感をそのまま英語に!監督も認めた英語字幕のクオリティ

JVTAが英語字幕を制作した『お笑えない芸人』(西田祐香監督)が、京都国際学生映画祭にノミネート(英語字幕付きで上映)、さらに6月に劇場公開が決定した。この作品は、2025年のSKIPシティ国際Dシネマ映画祭で上映され「スペシャル・メンション」を受賞。その上映時に英語字幕を修了生の鈴木綾さんとローガン・ランプキンスさんが手がけている。劇場公開では英語字幕の表示はないが、英語字幕制作秘話と西田監督から届いた英語字幕に関するメッセージを紹介する。

VIDEO

芸人を目指す佐原は、相方の瀬戸口と「激甘酢豚」というコンビで活動してきたが、ある出来事をきっかけにコンビは解散。夢半ばで立ち止まった佐原の前に、ある日突然 “芸人として爆発的に売れた理想の自分” が現れる。分身は成功のノウハウを語り、佐原の人生に介入し始めるが……。(公式サイトより引用)

コメディは翻訳者にとって難しいジャンルだ。この作品は、全編にわたって大阪弁でコントのシーンも多い。しかし、翻訳者の鈴木さんは大阪在住の関西人で、関西弁の解釈に困ることはなかったという。日本語ネイティブと英語ネイティブの2人がチームで翻訳を手がけたことで両方の視点からセリフを考察することができた。2人が特に話しあったのは、コンビ名「激甘酢豚」の英訳。また2人の佐原の対照的な演技が魅力的だと思った鈴木さんは、それぞれのキャラクターに合わせて英語でもセリフの口調を訳し分けた。さらに、日本の漫才頂上決戦と言える『M-1グランプリ』について、ローガンさんは海外の人に伝えるための工夫をこらした。

©映画『お笑えない芸人』製作委員会

※「激甘酢豚」や『M-1グランプリ』をどう訳したか、英語字幕制作の裏側は過去の記事(こちらをクリック) で紹介している。

◆英語字幕を見た西田監督から届いたメッセージ

©映画『お笑えない芸人』製作委員会

映像翻訳者が字幕の内容について監督からコメントをもらえる機会はなかなかない。SKIPシティ国際Dシネマ映画祭の上映後の新たな展開も翻訳者にとって嬉しいニュースとなった。

「本作の魅力は、テンポの良い掛け合いと、登場人物たちの人間味あふれる関係性にあると感じています。 日本語ならではのリズムやニュアンスを英語でも伝えるため、細部まで丁寧に検討しながら翻訳を進めました。監督のコメントを拝見し、翻訳の意図や工夫を受け取っていただけたことがとても嬉しく、励みになりました。 作品が多くの方に届くことを心より願っています。」(鈴木綾さん)

「漫才のボケ・ツッコミの関係をそのまま直訳すると不自然になりますし、字幕の文字数の制限も非常に厳しいため、ある程度省略・意訳しなければなりませんでした。このように西田監督にお褒めの言葉をいただけて大変嬉しいです。翻訳作業で確かに苦労しておりましたが、最終的に英語圏の視聴者でも楽しめる字幕ができたと思います。」(ローガン・ランプキンスさん)

©映画『お笑えない芸人』製作委員会 翻訳秘話の記事で翻訳者の想いを知った西田監督からも、下記の言葉をいただいた。

「とにかく会話量も映画内の文字量も多い映画なので、きっと長い時間をかけて翻訳してくださったのだと存じます。改めて、とても丁寧に訳していただき誠にありがとうございました。ぜひ、京都国際学生映画祭やヒューマントラストシネマ渋谷で、本作品をご覧いただけると嬉しいです!お待ちしています!」(西田祐香監督)

西田監督はこの映画をさらに多くの人に見てもらえるよう活動中とのこと。今後の展開が楽しみだ。

◆京都国際学生映画祭・公式サイト 紹介ページはこちら

◆『お笑えない芸人』公式サイトはこちら

2026年6月19日からヒューマントラストシネマ渋谷で劇場公開

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

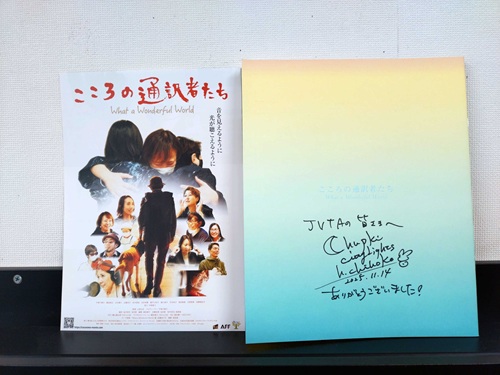

【JVTA修了生によるいくつもの情報の層が視聴者をサポート】映画『こころの通訳者たち What a Wonderful World』を英語字幕で世界へ

ドキュメンタリー映画『こころの通訳者たち What a Wonderful World』(山田礼於監督 2021年制作)は、JVTAの修了生が多面的に携わっている作品だ。

この作品では、日本初のユニバーサルシアターのシネマ・チュプキ・タバタ(以下、チュプキ)の代表、平塚千穂子さんを中心に、「耳の聴こえない人に向けた“手話通訳”がついた舞台公演の魅力を、目の見えない人に向けた“音声ガイド”で伝える」という未知なる挑戦に挑む様子が描かれている。

耳の聴こえない人にも演劇を楽しんでもらうために挑んだ、 3人の舞台手話通訳者たちの記録。 その映像を目の見えない人にも伝えられないか? 見えない人に「手話」を伝えるには。 ※『こころの通訳者たち What a Wonderful World』公式サイトより引用

『こころの通訳者たち What a Wonderful World』より 修了生の彩木香里さんが出演し音声ガイド制作に参加

作中には、JVTAのメディア・アクセシビリティ科修了生の彩木香里さんが出演し音声ガイドの制作過程に参加している。また、耳の聞こえない人のためのバリアフリー字幕の制作を同コース修了生の犬塚修さんが担当。さらに、JVTAのインターンの学生が作成した英語字幕を付与したバージョンも制作され、いくつもの「情報の層」が重なっている。

◆『こころの通訳者たち What a Wonderful World』予告編 ※音声ガイド版

VIDEO

◆WATCH2024上映作品『こころの通訳者たち What a Wonderful World』予告編 ※英語字幕付き

VIDEO

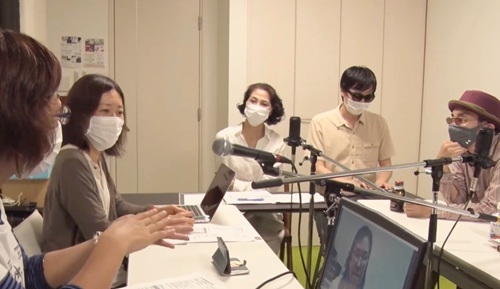

◆いくつものツールで視聴できる上映会にJVTAディレクターが登壇

英語字幕は、JVTAの学生インターンが中心となってSDGsに関連する日本発のドキュメンタリー作品を上映する無料のオンラインイベント「WATCH 2024」(https://www.watch-sdgs.com/watch2024/ )の上映のために制作されたもので、国内外の大学生と大学院生51名がチームとなって英語字幕を作り上げた。学生たちの語学のスキルはさまざまで、チーム内では日本語やその解釈が得意な人、英語が得意な人などさまざまな学生がお互いの知識を生かして意見を出し合ったという。チュプキでの英語字幕付き上映では、学生に英語字幕制作の指導をしたJVTAの麻野祥子ディレクターが上映後のトークイベントに登壇し、平塚さんと英語字幕の制作秘話を語った。

上映後のトークショーの様子

学生たちのほとんどは、今回初めて英語字幕に触れた。日本語からの直訳で作ると考えていた人も多く、想像していたものと実際の作業は大きく異なっていたようだと麻野ディレクターは話す。映画の劇中演劇『凛然グッドバイ』の台本を自ら探して読み込むなど熱心に取り組んだ学生もいたそうだ。

◆英語タイトルに込められた想い

・“Interpreters Beyond Boundaries”(11票)

「この映画は聾者のための手話の動きを視覚障害の方への音声ガイドにどのように変換して伝えるかという、まさに翻訳や通訳の本質みたいな部分を描いています。そこにさらに、外国語に変換するという取り組みの際も、学生たちも私たちが作中で議論したように、形じゃなくて中身の部分をすごく大事に考えてくれたんですね。もともと多層的な作品に英語字幕でもう一層、 人の心が加わって、また深くしてくれたと感じました。」(平塚さん)

ドキュメンタリーは、翻訳者にとっては難しいジャンルだ。ドキュメンタリーは台本がなく、話者自身も考えがまとまらないまま話していることも多い。そのため翻訳する際は、話者が何を言おうとしているのか、その本質を理解する必要がある。

「日本語はちょっと曖昧でも成立してしまいますし、主語を省くことが多いのが特徴です。しかし、英語では主語と述語をはっきりさせないと文法的におかしくなってしまうので、その違いも一つのチャレンジでした。」(麻野ディレクター)

『こころの通訳者たち What a Wonderful World』より 音声ガイドについて話し合いを重ねる

平塚さんが特に印象に残ったセリフがある。作中で平塚さんがある提案をした時に他のスタッフが小声で「無茶ぶり」とつぶやくシーンだ。

「『ダメ元でやってみる』『当たって砕けろ』という意味で、『here goes nothing』と訳しました。直訳とは離れてしまいますがニュアンスを重視し、場面の流れに合うようなセリフにしました。」(麻野ディレクター)

「これは素晴らしい翻訳だと思います。無茶ぶりっていうのは、決してネガティブなことではない。無茶だけどやろうよっていう、私たちの想いを汲んでいただいたなと思いました。」(平塚さん)

◆映画出演者とバリアフリー字幕、英語字幕の制作者が対面

「『無茶ぶり』の訳は私も気になっていましたが、本当にニュアンスを汲み取ってくださったんだなと感じました。私もバリアフリー字幕を作る際に何度も何度も見た作品なのに英語字幕がついたことで、もうひとつ感動がプラスされた気持ちになりました。」(犬塚修さん)

平塚さんとJVTA関係者が対面 中央の黒板アートは修了生の犬塚修さんが制作 また、学生のインターンとしてこの英語字幕制作に参加し、現在はJVTAスタッフとして活躍するフランス出身のエリ・ プリコッドコ

「作中では話し合いの中の手話通訳、舞台の手話通訳、音声ガイドなどさまざまなカタチで言葉を変換するという挑戦をしており、私たちが手がけた英語字幕も含め、みな“伝える”ために同じように苦労を重ねてきたのだと思いました。私も何度も見た作品なのに、この会場で皆さんと観ることができて本当に感動しました。」(エリ・プリコッドコ ディレクター)

様々な情報保障のレイヤー(出演と音声ガイド制作、バリアフリー字幕、英語字幕)にJVTA修了生が携わったこの映画の公式パンフレットには、JVTAの新楽直樹代表がメッセージを寄稿。JVTAならではの多面的な対応を具現化する一作となっている。英語字幕が完成したことで、この映画をさらに多くの人に届けることが可能になった。

パンプレットにはテキスト版と音訳版をダウンロードできるQRコードが付いている

「チュプキでの英語字幕上映期間にも外国人の観客が来てくれました。また、知人を通じてスウェーデンの映画祭での上映が実現しました。今後、他の国の映画祭にも出品していけたらと考えています。」(平塚さん)

JVTAでは、海外の映画祭出品のサポートも多くの実績がある。本作が海外でさらに多くの人に届くよう、JVTAも支援も続けていきたい。

◆『こころの通訳者たち What a Wonderful World』 公式サイト

◆ユニバーサルシアター CINEMA Chupki TABATA 公式サイト

【関連記事】

◆『こころの通訳者たち What a Wonderful World』が劇場公開 3人の舞台手話通訳者たちの動きを音声ガイドで伝える挑戦とは?

◆WATCH 公式サイト

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

【JVTA30周年記念 代表:新楽直樹に30の質問】始まりは映画への情熱 言葉のプロを育成する教育への想い

JVTAは1996年に開校し、今年で創業30周年を迎える。あらゆる動画の字幕や吹き替え翻訳を行うプロフェッショナルを育成する職業訓練校としてスタートし、これまで多くの映像翻訳者を輩出してきた。また、翻訳案件を受発注するエージェント部門を併設し、修了生がスクールで学んだスキルを活かして活躍するシステムを構築している。さらに長きにわたる指導経験から国内外の小学校から大学まで幅広い教育機関でも映像翻訳に関する授業を行うなど独自の事業展開が特長だ。

今回は代表の新楽直樹に30の質問を敢行。前編10問では創業時の理念やこれまでの変革の歴史、今後の展望などを聞いた(前編はこちら )。 後編20問では、仕事の必需品や愛読書、世界が終わる前日に観たい映画など、よりカジュアルな質問で新楽の素顔に迫る。

11.仕事をする上での必需品は? 新楽: 手帳とボールペン。この2つは打ち合わせにも必ず持参しています。自ら書くことで感じ取れ、言語化できるものがあるからです。

12.30年前、映像コンテンツにおける現在の状況を予測していた? 新楽: 創業当時、「近い将来、世界中の映像がシャワーのごとく日本に降り注ぐだろう」という確信はあったものの、正直に言えば動画配信サービスなども含めて、ここまですごい展開になるとは思っていませんでした。2000年ごろ当校の学校説明会で私は、ホワイトボードにパソコンの絵を描いて、「この1本のラインを通って世界の無数の映像コンテンツとつながるようになる」と話していました。とはいえ、当時はいくら力説しても実感を持てない人もいたようです。

13.JVTAの30年を一言で表すと、どんな言葉になる?

新楽: 一言で言ったら「進化」。現在は外国人スタッフも増えてきました。ポーランドやフランスの学生がJVTAの志に共鳴してインターンを経て頼もしいスタッフになるなんて。 たった一人でJVTAを作った時は想像もできなかった(笑)。

14.受講生・修了生との交流で、一番嬉しかったエピソードは? 新楽: JVTAがプロボノでサポートする事業の一つに難民映画祭があります。上映作品の字幕翻訳とはいえ、職業として映像翻訳を学びにきた人たちにボランティアでの協力を呼びかけていいものか悩みました。誰も見つからないどころか、怒られるんじゃないかと。しかし、翻訳作業には多くの受講生、修了生が手を挙げてくれたんです。さらにそのスピリットはJVTAの柱の一つとなって現在まで20年近く続いています。嬉しいです。

国際的な映画祭に字幕や吹き替えは欠かせない。JVTAは難民映画祭のほかにも、多くの映画祭を字幕や公式プログラムなどの翻訳でサポートしてきた。米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」や世界最大級の日本映画の祭典「ニッポン・コネクション」、LGBTQ+などの性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)をテーマにした作品を集めた「レインボー・リール東京〜東京国際レズビアン&ゲイ映画祭〜」、映像クリエイターの登竜門として知られる「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」、日本ではじめて大規模な映画の祭典として誕生した「東京国際映画祭」など、毎年さまざまな映画祭で多くの修了生が言葉のプロとして活躍している。

◆【2025】JVTAの映画祭サポート

JVTAには、スタッフも受講生も映画やドラマ好きな人たちが集まってくる。映画のエンドクレジットに自分の名前を残すことを目標に掲げる人も多い。毎期開催の新入生を迎えるウェルカムパーティでは、映画に関するコアなクイズで盛り上がる のもJVTAならではと言えるだろう。新楽の映画への想いを聞いてみた。

15.初めて夢中になった映画は? 新楽: 小学生の頃に感動した映画は『サウンド・オブ・ミュージック』(1965年)。とにかく夢中でジュリー・アンドリュースのファンクラブに入って、事務局に「ジュリーに会いたい!」と手紙を出したほど。実はその時ファンクラブの方から一緒にハリウッドに行きませんか?と手紙をもらいましたが、まだ子どもだったので親に怒られて行けなかった…。2015年のアカデミー賞では同作50周年企画として、レディー・ガガがメドレーを披露。すると、ジュリーも登場して二人がハグを交わす場面がありました。時代を超えたスターの共演は泣けましたね。ちなみに、『サウンド・オブ・ミュージック』のNHK BSプレミアム版字幕は、修了生のチオキ真理さんが手がけています。50年以上も前に憧れた作品の字幕を修了生が担当していることにも、30年の重みを感じます。

16.観るたびに泣いてしまう映画は? 新楽: 『ビッグ・ウェンズデー』(1978年)。サーフィン映画だと思っている人が多いけどベトナム戦争や米国社会の移ろいをテーマに据えた、骨太の青春ドラマです。

17.明日世界が終わるとしたら最後に観たい映画は? 新楽: アカデミー賞で作品賞をはじめ5部門を受賞した『羊たちの沈黙』(1991年)です。猟奇的なストーリーとシーンが強調されがちですが、FBI訓練生を演じるジョディ・フォスターの演技と醸し出す空気感は比類なきものです。

18.映画を撮れるとしたらどんな作品を作りたい? 新楽: 一瞬の輝きを放ちながら時代に埋もれていった実在したヒーローやヒロインにスポットを当てたい。かつての女子プロレスの悪役を描いたNetflixの『極悪女王』のような。ちなみに次は昭和・平成の占い師として一世を風靡した細木数子さんの物語だそうです(笑)。

19.映画に出演できるとしたらどんな監督のどんな作品に出てみたい? 新楽: クリストファー・ノーラン監督の作品。『オッペンハイマー』のように時代や社会 に翻弄された人を演じてみたい。

20.映像翻訳者なら絶対に観ておくべき映画は? 新楽: ある映画祭の上映会に参加した時のことです。海外から訪れていたドキュメンタリー作品の監督が、「映画を撮り始めたきっかけは日本のジブリ作品」と話していました。ジブリ作品は、日本で映像に関わる仕事をするプロなら自国の文化として深く知り、語れるようにしておくべきだと私は考えています。翻訳者には世界の映画関係者と対話する機会がきっとある。その時、「この人は自国の文化を理解しているプロだ。ならば私の作品を託しても安心だ」と思わせるには、世界の多くのクリエーターが認めるジブリ作品について話すのが効果的。私が担当している日本語表現の授業で、開校以来、ジブリ作品をテーマにコラムを書く課題を出しているのは、それが理由です。

新楽は開校当時から自らも講師として受講生・修了生の指導を行っている。前述のジブリ作品に関するコラムや「いい邦題、悪い邦題」、フリーランスという働き方など実践的な内容が多い。30年という時間の中で受講生の反応に変化はあるのだろうか?

21.講師として授業をする中で反応が変わったと感じることは? 新楽: 私はかつて雑誌の編集や書評の執筆などに携わっていた経験から、日本語表現に特化した授業を行っています。事前にテーマを指定し、受講生にコラムを書いてもらうのですが、文章力が全体的に上がっていると感じています。SNSやブログ、noteなど個人で文章を書いて発信する機会が圧倒的に増えているからでしょう。

長年同じテーマで授業を行う中で、興味深い発見がありました。それは「首ったけ」という言葉の捉え方です。洋画の邦題について、「いい感じと思う邦題とダメだなと思う邦題」についてコラムを書く授業の課題で、最も多くの受講生に選ばれたのが『メリーに首ったけ(原題:There’s Something About Mary)』でした。ただ、1999年から8年ほどの期間は、すべての人が「ダメな邦題」として取り上げていたのに、2007年ごろからは「いい感じ」に選ぶ人が現れ始めたのです。その後は「好き派」と「嫌い派」が同居するようになり、やがて2017年ごろになると「嫌い派」が消えた…。これはおそらく言語学研究としてもユニークで貴重なデータではないでしょうか。

新楽代表はコラムでも言葉に関する様々な考察を綴っている ◆Tipping Point Returns Vol.32 邦題が教えてくれる、日本語のややこしさと楽しさ

22.講師として授業をする中で反応が変わらないと感じることは? 新楽: フリーランスという働き方についての不安は変わらないと感じます。そしてその気持ちはよく理解できます。ですので、私が30年続けているフリーランスの働き方・営業法に関する授業では、できる限りの実例を示し、実践的なスキル指導などを行って、少しでも不安を解消してもらえるよう努めています。そのためには、私自身がフリーランスを巡る社会環境の変化を注視し、学び続けなければなりません。

23.映像翻訳者なら絶対に観ておくべきドラマは? 新楽: ドラマはテレビで観るのが主流だった時代、世界中の人に愛された作品からは、今も学ぶ点が多い。古いと切り捨てるのはもったいないです。たとえば『フレンズ』や『ビバリーヒルズ高校白書』など。今の時代に合わせた調整的な字幕翻訳もなされているのでぜひ観てほしい。

最近は旧作の続編やリブート、同窓会企画などの番組も多い。そのため、「大ファンだったあの作品の再翻訳に、まさか関われるなんて!」と驚く修了生も少なくない。

◆『フレンズ:ザ・リユニオン』24時間で字幕を完成させた舞台裏とは? ◆『ハリー・ポッター20 周年記念:リターン・トゥ・ホグワーツ』 待望の話題作を手がけた「選ばれし者」たち

24.映像翻訳者なら絶対に読んでおきたい本は? 新楽: 村上春樹氏と柴田元幸氏の共著『翻訳夜話』(文春新書)。翻訳とは何かを深く考える上で、大きなヒントがあり、刺激にもなる。

25.折りに触れて読み返す愛読書は? 新楽: 村上春樹の初期4部作(「風の歌を聴け」「1973年のピンボール」「羊をめぐる冒険」「ダンス・ダンス・ダンス」です。

26.この30年で実現した最も大きな夢は? 新楽: 言葉のプロになるという同じ志を持った多くの仲間と出会えたこと。おそらく国内では最も多くの映像翻訳者がJVTAから誕生しました。また、映像や翻訳業界を超えて、JVTAでの学びを活かしてさまざまな分野で活躍する人の声を聞くことが増えました。夢のようです。

27.30周年を起点に実現したい夢は? 新楽: 30年の間に映像翻訳者という職能は市民権を得ました。現在JVTAの業務だけでも年間約800名のプロが活動しています。「動画の時代」「AIの時代」への変化はさらに加速するでしょう。そうしたなかでもキラリと輝く言葉のプロの役割、新たな映像翻訳者像、バリアフリー字幕・音声ガイドのクリエーター像を定義し、示していきたいと考えています。

28.受講生・修了生の皆さんと今後実現したい夢は? 新楽: JVTAは学校教育部門に注力し、国内外の小学校から大学までの教育機関との連携を深め、授業や研究をサポートしています。一般的な翻訳会社や映像関連会社にはない大きな特長です。この領域での活動を、受講生・修了生の皆さんと広げていきたい。もちろん「言葉のプロとして活動しつつ」でOKです。私は「教えることは素晴らしいことであり、社会が最も必要としていることの一つ」という考え方をもっています。JVTAで学ぶ技能、そのエッセンスを日本、いや世界中の児童・生徒・学生に伝えてワクワクしてほしい、言葉を探究する楽しさや喜びを知ってほしいと願っています。嬉しいことに、それに賛同する学校や団体が少しずつ増えているのです。「教える」という仕事を、ぜひ受講生・修了生の有志と開拓していきたいですね。

◆「My Hometown Ito 英語で伊東のPRショート動画を作ってみよう!」 ◆JVTAの教育機関プログラムの導入・講師派遣

コロナ禍以降、リモート受講の定着により、今や世界にJVTAの受講生、修了生が点在しており、国内外で語学力や映像翻訳のスキルを駆使している。ドイツの日本映画祭の会場での取材対応 、カナダの高校で映像翻訳のワークショップでの指導 、デンマークからJVTAのオンラインセミナーに登壇 など、海外在住の修了生もそれぞれの場所で独自のキャリアを重ねている。海外在住歴が長い人にとって日本のスクールで専門的な職能を学ぶことは、現地でも新たな仕事との出会いに繋がるのだ。昨今はJVTAの指導の下で日本の作品に海外の大学で日本語を学ぶ学生が英語字幕をつける「海外大学字幕プロジェクト(GUSP)」 も恒例となった。また、SDGsをテーマにしたドキュメンタリー作品を上映する無料のオンラインイベント「WATCH」 では、国立東京外国語大学と共同開催し、日本国内外の大学生に字幕づくりを指導している。国内外の修了生がそれぞれの居住地域で言葉のプロとして力を発揮できるフィールドをJVTAは今後もさらに拡大していく。

「WATCH」公式サイト https://www.watch-sdgs.com/

29.30年前の自分に声をかけるとしたらどんな言葉? 新楽: 「もっと働け!楽しめ!」(笑)

30.言葉のプロとこれから言葉のプロを目指す人にメッセージを。

◆前編を読む

【JVTA30周年記念 代表:新楽直樹に30の質問】世界の映像が日本に、日本の映像が世界に降り注ぐ未来を見据え、映像翻訳の「職業訓練校」を創業

【関連記事】 【JVTA代表 新楽直樹コラム】Tipping Point Returns

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

【JVTA30周年記念 代表:新楽直樹に30の質問】世界の映像が日本に、日本の映像が世界に降り注ぐ未来を見据え、映像翻訳の「職業訓練校」を創業

JVTAは1996年に開校し、今年で創業30周年を迎える。映画の字幕や吹き替えを作るプロフェッショナルを育成する職業訓練校としてスタートし、これまで多くの映像翻訳者を輩出してきた。また、翻訳案件を受発注するエージェント部門を併設 し、修了生がスクールで学んだスキルを活かして活躍するシステムを構築している。さらに長きにわたる指導経験から国内外の小学校から大学まで幅広い教育機関でも映像翻訳に関する授業を行う など独自の事業展開が特長だ。

今回は代表の新楽直樹に30の質問を敢行。創業当時の想いや、これまでの変革の歴史、今後の展望などについて聞いた。

1.創業時に「唯一、これだけは譲れない」と決めていた理念は? 新楽: JVTAのミッションは、言葉が持つ「社会に伝える力」を最大限発揮し、文化や言語の壁を越え、日本と世界をつなぐお手伝いをすること。また、その担い手となる言葉のプロフェッショナルを育成することです。この理念は創業当時から変わりません。開校当時の1996年、「映像翻訳」という言葉は定着していませんでした。まだビデオテープも使っていた時代です。しかし、私には後に世界中の映像コンテンツがシャワーのように日本に降り注ぐ未来が見えていました。そしてその時、字幕や吹き替えを作る映像翻訳という技術は社会に不可欠な「職能」として認められるという確信があったのです。「本物の職業訓練校を作る」という想いが私たちの原点です。

2代目となる現在の校舎は日本橋エリアのオフィス街にあるが、初代の校舎は代々木八幡の古い木造3階建てで、スクールという雰囲気ではなかったと新楽はいう。まして「映像翻訳」という言葉も概念も浸透していない時代。学校を立ち上げても果たして受講を希望する人はいるのか、説明会をやっても参加者はいるのか、まったく手探りの状態だった。

初代校舎の外観

2.開校時を支えてくれた、一番印象に残るエピソードは? 新楽: 30年前はインターネットも広くは普及しておらず、告知は新聞広告と雑誌のみでしたが、いざ開校してみると、英語力を活かして映像の世界で腕を振るいたいという志の高い方々が続々と集ってきました。それは驚きでもあり今でも強く印象に残っています。当時はすべての受講生に対して各コース修了時の面談を私が一人で行っていました。短期間に100人以上の方たちと向き合うので、控室に簡易酸素吸入マスクを用意したことも(笑)。今は著名な翻訳者になった方が当時はお子さんを連れて面談に訪れるなど、受講生たちの熱量に圧倒されたのを覚えています。あの時の出会いがあったからこそ、今のJVTAがある。当時の受講生たちが、今では翻訳実務やコラムの執筆 などでJVTAを支えてくれているのが、何よりの財産です。

3.「これだけはブレてはいけない」とスタッフに伝え続けているメッセージは? 新楽: JVTAが最も大切にしているのは、受講生・修了生です。私たちの基本は言葉のプロを育成するスクールであり、ここで学び確かな職能を身につけた多くの映像翻訳者たちが日本と世界を繋ぐ役割を担っています。現在は劇場公開映画作品やアカデミー賞候補となる作品などを手がけるベテランも少なくありません。なかにはメディアや翻訳会社に所属して私たちのクライアントとなり、良い関係を築いている人もいます。同じ志を抱いた仲間として受講生、修了生を心から誇りに思っています。

4.「JVTAがこれは誰にも負けない」と思う、一番の強みは? : 私たちの強みは教育機関としての「職業訓練 」と、実務の「受発注 」が高度に一体化している点です。当初はスクールだけでしたが、仕事の依頼の増加に伴い、受発注を専門に行う部門を正式に立ち上げました。現在は修了生を対象にしたトライアル(プロ化のための試験)を定期的に開催し、合格者にはOJTでプロデビューをサポート 。スクールで確かなスキルを身につけた修了生にさまざまな形で就業の場を提供しています。受講生・修了生を最も大切に想うからこそ、彼らが社会に貢献できるよう、仕事を創出し、マッチングさせる。この「職業訓練校としての誇り」こそが、私たちの存在意義です。

5.30年の中で、受け継がれている「独特な習慣」は? 新楽: フリーランスの自立支援を一貫して続けています。30年前は企業や組織に所属することが一般的で、フリーランスには否定的な見方が強かった。しかし、私は敢えて映像翻訳を学ぶすべてのコースで、「フリーランス」の心得を説く授業を行ってきました。つまり私は翻訳を学ぶすべての受講生と向き合ったことになります。時代は変わり、現在はインターネットやSNS、AIの普及、働き方改革などで、フリーランスという働き方は市民権を得て、企業も副業を認める時代になりました。翻訳者は、言葉のプロのフリーランサーとしての「自立」と「自律」の意識を持つことが必須です。授業では、就業を前提にクライアントから信頼を得るための仕事術や営業術、レジュメの書き方や確定申告、インボイス制度など、実践的な内容を伝えています。

受講生がJVTAで学ぶきっかけはさまざまだ。友人や職場の同僚、家族らの口コミでJVTAを知ったという声も多い。30周年を迎える今では、親子や姉妹でプロになり活躍している例もある。それは、アットホームな校風の効用とも言えるだろう。「実は受講期間はJVTAとの繋がりのほんの一部であり、修了後からの付き合いこそが本番だ」と新楽はいう。プロデビュー後に仕事を通してより深い関係を構築していくのがJVTAならではの特長なのだ。

6.30年の中で、事業の方向性を大きく変えた「決断」は? 新楽: 振り返ると最も大きな決断は2008年だったかもしれません。この年にロサンゼルスに法人を立ち上げました。ロサンゼルス校は、米国カリフォルニア州教育局より正規の学校として認可を受け、留学生(M-1ビザ)を迎え入れることができる公認の職業訓練校です。通訳や実務翻訳などの授業も行うほか、現地での日本の映像作品の英語字幕付きの放送や映画祭などにも大きく貢献してきました。

難民映画祭の支援がスタートしたのも2008年でした。これは映画祭の上映作品にプロボノ(職業の専門性に基づく知識や経験などを生かして行う無償の社会貢献活動)で字幕制作を行うというものです。はじまりは当時、受講生募集のセミナーに参加していた女性(東京の国連難民高等弁務官事務所のインターン)が「映画祭を立ち上げたが字幕を付けられない。JVTAがボランティアで字幕制作を請け負ってくれないか」という嘆願からでした。字幕がないまま上映されることを嘆く彼女の想いに共感はしたものの、それまで無償のプロボノ協力の実例はなく、私は困惑したのです。はたして無償で協力してくれる修了生や受講生はいるのだろうか。しかし、実際に呼び掛けると、そんな懸念とはうらはらに多くの方々が協力したい!と手を挙げてくれました。プロとして忙しく働いている修了生も、収入は度外視して難民映画祭に貢献したい、と。「言葉の力で豊かな社会づくりに貢献する」という私たちの理念を具現化したこのコラボレーションは現在も続いています。また、青山学院大学や明星大学の学生たちもこの字幕制作に参加し、JVTAが指導を行っています。この映画祭への協力は受講生、修了生、スタッフ、私自身にも大きな学びがありました。このご縁を機に国連難民高等弁務官を務め、私にとって唯一無二の‛尊敬すべき偉人’だった緒方貞子さんから20周年にお祝いの言葉を頂けたことが、これからも私たちの支えであり、誇りです。

提供元:難民映画祭

◆Tipping Point Returns Vol.10 追悼 緒方貞子さん ~難民支援と映像翻訳~ ◆JVTAの教育機関へのプログラム導入、講師派遣 ◆【難民映画祭20周年】わたしと難民映画祭(字幕翻訳者編)

創立から30年、ロサンゼルス法人の立ち上げも含めて、JVTAは新たなチャレンジの連続だった。当初は英日の映像翻訳のコースのみで開講したが、その後は、英語力に重点を置いた「English Clock」、日本の作品に英語の字幕を付ける「日英映像翻訳科」、日本語の文章力に特化した「日本語表現力強化コース」、聞こえづらい人や見えづらい人にバリアフリー字幕や音声ガイドをつくる「メディア・アクセシビリティ科」(旧バリアフリー講座)などを開講。言葉に関する多様な分野の学びが可能になり、修了生の仕事の幅も無限に広がっている。

7.新しく挑戦してきた「未知の領域」はありますか? 新楽: コロナ禍をきっかけに2020年ごろから世界中でリモート学習やテレワークが一気に普及しました。JVTAはそれに先んじて遠方の地方都市や海外に在住の入学希望者の声に応え、すでに教室のリアル受講とオンライン受講のハイブリッド形式を導入していました。その経験があったからこそ、コロナ禍になってもいち早く全面リモート受講を実現することができたのです。その結果、現在は国内外のあらゆる国や地域に受講生、修了生が点在しています。さらに、リモート受講をより快適にするラーニング・マネージメント・システム「JVTA Online」 を独自に開発するなど、常に時代のニーズに即した学習環境を提供しています。

コロナ禍前に教室にオンライン受講用のカメラを設置

8.次の10年(40周年)に向けて、描いているビジョンは? 新楽: 今後10 年の課題は、「AIの普及と加速するグローバル化」の時代にぴたりと一致した職業訓練コースと受注体制を作っていくことですね。AIと共存する未来を見越して、私たちは2022年にAI字幕翻訳ツール「Subit!」(サビット) をリリースしました。これは、2019年12月から国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)の情報科学研究科知能コミュニケーション研究室(中村哲教授、須藤克仁准教授)とAI字幕翻訳に関する共同研究を行い、誕生したものです。最大の特長は、AIが出力する日本語が映像や動画の視聴に最適化されていること。昨今は実務でも機械翻訳したものを人間が修正し整えていくポストエディット(PE)といわれる手法が定着しつつあり、私たちも積極的に取り組んでいます。さらに、映像翻訳のカリキュラムにもAI翻訳の活用法を学ぶ授業を取り入れる など、社会の最新ニーズに沿った内容にアップデートしています。

9.翻訳者はAIの進化とどのように共存すべきか? 新楽: AIは翻訳者にとって競合するものではなく、活用するものです。「AIを活用して品質と生産性を上げる」。AIを怖がるのではなく、AIを研究し尽くして利用し尽くすことも、今後の翻訳者のスキルの一つと言えるでしょう。とはいえ、AIは作品を深く解釈しセリフを紡ぎだす映像翻訳者には敵わない。すでに実務でもAIの活用は始まっていますが、最終的なメディア表現を編むのはどこまで行っても言葉のプロ、つまり映像翻訳者です。決してAIだけで代用はできません。AIと言葉のプロが共存することが今後の翻訳の在り方になります。

10.自身にとって「仕事の喜び」とは? 新楽: 修了生の皆さんの活躍 がやはり一番の喜びですね。「プロデビューした」「話題作の字幕を手がけた」「書籍を執筆した」「コンテストで入賞した」「イベントで通訳を担当した」といった声はもちろん、「映像翻訳ではないが今の仕事に役立っている」「表現力が増して周囲からの評価が上がった」など、JVTAで学んだスキルを活かしてキャリアを重ねているという報告が何より嬉しい。

創業から30年。JVTAからは多くの映像翻訳者が巣立ち、世界でもそのスキルを遺憾なく発揮する姿は、まさに私たちが創業から一貫して目指してきた「未来」だ。

後編ではもっとカジュアルな質問で新楽代表の素顔に迫る。どうぞお楽しみに。

◆【JVTA30周年記念 代表:新楽直樹に30の質問】始まりは映画への情熱 言葉のプロを育成する教育への想い

【関連記事】

【JVTA代表 新楽直樹コラム】Tipping Point Returns

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

【2025年12月】日英OJT修了生を紹介します

JVTAではスクールに併設された受発注部門が皆さんのデビューをサポートしています。映像翻訳の仕事は映画やドラマだけではありません。特に日英映像翻訳ではマンガやゲーム、企業のPR動画など幅広いジャンルがあり、翻訳者が体験してきた職歴や趣味などを生かして活躍しています。今回はOJTを終え、日英の映像翻訳者としてデビューする修了生を紹介します。

◆中岡麻希さん(日英映像翻訳 実践コース修了)

【OJTを終えて】

【今後どんな作品を手がけたい?】

関西出身でお笑いにも親しんできました。お笑いは特に翻訳が難しいジャンルだと思いますが、日本独特の世界観を届けられる翻訳者を目指しています。

◆狩野 安奈さん(日英映像翻訳実践コース 修了)

【今後どんな作品を手がけたい?】

【日英翻訳の魅力】

★JVTAスタッフ一同、これからの活躍を期待しています!こちら こちら

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

【修了生・小松原宏子さん】名作『ピーター・パン』の完訳と編訳に導いてくれたのは映像翻訳のスキルでした

翻訳者、児童文学作家として活躍する修了生、小松原宏子さんが編訳した児童書『ビジュアル特別版 ピーター・パン』(世界文化社)が発売された。小松原さんは、これまで「あしながおじさん」や「若草物語」など多くの名作の編訳を手がけてきた。 編訳とは、原書をすべて訳すのではなく、子どもたちが読みやすいように分かりやすい言葉で翻訳をし、さらにコンパクトにまとめていく作業だ。まさに映像翻訳者の腕の見せどころと言える。小松原さんは、JVTAで映像翻訳を学んだことが児童文学の翻訳や執筆に導いてくれたと話す。

『ビジュアル特別版 ピーター・パン』世界文化社

◆名作『ピーター・パン』の完訳と編訳を同じ翻訳者が担当

小松原さんは、昨年(2024年)発売された愛蔵版「ピーター・パン」〈ミナリマ・デザイン版〉(静山社)の完訳(原作のすべてを訳す)を担当 。この愛蔵版を読んだ世界文化社の佐久間友梨さんから、同じピーター・パンの児童書執筆のオファーが小松原さんに届いた。

ピーター・パン〈ミナリマ・デザイン版〉 ミナリマ デザイン&イラスト / 小松原 宏子 訳「愛蔵版の小松原さんの翻訳が素晴らしく、作品の芯をとてもよく捉えていらっしゃると感じました。これまで手がけられた世界の名作の抄訳も大変お上手なので、今回の企画にぴったりだと思い、お声がけをさせていただきました。」(世界文化社 同書の編集担当 佐久間友梨さん)

『ビジュアル特別版』シリーズは小学校低・中学年から読める、美しいカラー挿絵入りの児童書。このシリーズでは今年(2025年)、日本初の全文訳『赤毛のアン』の翻訳者・松本侑子さんの書き下ろしによる児童書が発売され、人気を博している。小松原さんは翻訳や編訳、創作とさまざまなカタチで児童書に携わるベテランだが、同じ作品の完訳と編訳を続けて手がけたのは『ピーター・パン』が初の試みとなった。

「子どもの頃、私の愛読書は、石井桃子さんが翻訳した『ピーター・パンとウェンディ』(福音館書店)でした。昨年、愛蔵版の翻訳を手がけた際に、英語の原書に加え、資料として20冊以上の翻訳本を読み、作品に関しては本当に隅々まで把握したと思いますが、数多い歴代翻訳者の中で佐久間さんから今回のご依頼を受けた時は嬉しかったですね。」(小松原宏子さん)

◆All children, except one, grow up.

小松原さんが『ピーター・パン』の翻訳で最も熟考したのは、冒頭の一文だという。小松原さんは愛蔵版と児童書をそれぞれ下記のように訳し分けている。

All children, except one, grow up. (愛蔵版)子どもは、だれでもいつかはおとなになる。たったひとりをべつにして。 (児童書)子どもはみんな、いつかおとなになります。ひとりの男の子をべつにして。

物語の核となる大切な一節であることから、小松原さんは資料として集めた過去の翻訳本の訳し方を一覧表にして比較しながら、自らの表現を作り出したという。

「この作品では大人になることは残念なこと、悲しいこととされていますが、今読み返すと大人になれることは幸せなことと感じます。悩んだあげく、私は2文に分けて訳文を作りました。」(小松原さん)

◆ピーター・パンを深く理解しているからこその葛藤

原作について深く理解しているからこそ、それを子どもたちが楽しめる児童書として大事なエッセンスをギュッと凝縮するのは至難の業だ。また、読者に合わせた言葉選びも必要となる。豪華な装丁で大人が読むことも想定した愛蔵版の文体は「だ・である調」で作中にはシリアスな描写もあるが、児童書では「です・ます調」でより分かりやすい言葉を使い、子どもたちに語りかけるような優しい口調を意識した。

「はじめは、完訳したデータから削っていこうと考えましたが、最終的な文字量が違いすぎて不可能でした。結局、完訳した際のデータは一旦忘れて、翻訳時に原作から私自身が受け取った印象的な人物描写やエピソードを元に、初めて物語を創作する気持ちで一から書き直しました。児童書の場合、一言一句訳すのではなく要約の要素もあるので、ニュアンスが変わらないように留意しながらも、より自由に言葉や文体を選べるという面白さがあります。」(小松原宏子さん)

児童書の執筆にあたり、佐久間さんが小松原さんに伝えたのは、「子どもたちの〈お母さんへの気持ち〉に寄り添う作品にしたい」という思いだった。原作を熟読した小松原さんも強く印象に残ったのは、ピーター・パンが母親に抱く複雑な感情や、ティンカー・ベルの嫉妬深さ、悪役のフック船長が実は名門校の出身で自分の残酷な行動に「礼節」がないと葛藤する一面などといった各登場人物の深い描写だったという。児童書の短いテキストの中にもそうした人物の微妙な心情が分かる言葉を巧みに入れたほか、大切な場面には字数を割いて丁寧に描写するなどの工夫をした。ちなみに、「礼節」は子どもにはなじみがないので、「品格」に置き換えている。「品がない」などの言葉は子どもにも馴染みがあると考えたそうだ。

「頂いた原稿は、こちらの希望がきちんと盛り込まれた内容でとても嬉しかったのを覚えています。限られた文字数の中で作品の軸を捉えつつ、心を動かす文章を紡いでくださる小松原先生の腕前に、制作期間を通じて感激しておりました。」(佐久間さん)

ちなみに小松原さんが今回、字数制限でカットせざるを得なかったがお気に入りのシーンがある。ピーター・パンが「おきざりの岩」でフックと戦った後、実は一度死にかけるのだという。

「もうダメだって思った瞬間、『死ぬのってすごい冒険だろうな』とピーターは笑みを浮かべるのです。いわゆる完全懲悪のヒーローだけではない一面が描かれていて印象的なのですが、前後の流れまで盛り込むスペースがなくて児童書では断念しました。編訳はこういう葛藤の繰り返しだったので、ぜひ原作や完訳も読んでみてほしいですね。」(小松原さん)

◆JVTAでの学びがキャリアの幅を拡げてくれた

小松原さんは、40歳を過ぎてからJVTAに入学し、映像翻訳を学んだ。厳しい字数制限や言葉選びのスキルはもちろん、最も役に立っているのはリサーチ力だという。この学びがなければ今のキャリアはないと言い切る。確かなリサーチ力はどんな仕事をする上でも信頼につながるからだ。

「字数制限のなかで大切な要素を的確に取捨選択するスキルはもちろん、児童書や絵本の翻訳に役立っています。でもすべての基本はリサーチ力だと実感しています。私は高校や大学で学生に授業を行っていますが、どんな職種でもそれは同じだと話しています。調べもので相手や状況を正しく理解することは必須です。私もJVTAでリサーチ力を身につけたことでキャリアの幅が拡がりました。」(小松原さん)

編集の佐久間さんは、児童書を作るうえで意識している点を下記のように話す。

「作家さんによってさまざまなスタイルがあるので、話し合いながら、子どもたちの情緒の種となるような、良質な児童書をつくりたいと思っています。また、日本語を覚えていく子どもたちに手渡す本であることを常に意識して、当たり前ですが、誤字がないよう、正しい日本語で届けることを今後も大切にしていきたいと考えています。」(佐久間さん)

かつてJVTAの課外講座で聖書講座を担当していた小松原さんは、いのちのことば社が毎月発行する新聞で連載を手がけている。

「物語とそこにまつわるキリスト教の要素を1500字でまとめるエッセイです。想像以上に短いので毎回字数とのせめぎ合いですが、このエッセイを見て本編の物語を読みたくなったという声もいただき、嬉しいですね。」(小松原さん)

最後に、編集を手がけた佐久間さんにビジュアル特別版ならではの魅力を聞いた。

「挿絵は新鋭画家のkei saitoさんが担当。水彩で色を置いた後、ペンで緻密に描き込むスタイルで、躍動感と繊細な心情を併せ持つ冒険の世界へ読者を誘ってくださいました。解説は英国児童文学者の川端有子先生が執筆。幼い頃に兄を亡くした原作者 J・M・バリーの生涯、物語誕生の背景、『ピーター・パン』の世界をより深く知るための手がかりを、子どもたちに向けて丁寧に紹介してくださっています。」(佐久間さん)

JVTAの受講生・修了生の中にも児童書の翻訳を目指す人がいる。原書の完訳と編訳とは、それぞれどんなスキルなのか。ぜひ小松原さんが手がけた2冊を読み比べてみてほしい。同じ翻訳者が同じ原作から丁寧に訳しわけた工夫から映像翻訳のヒントも学べるに違いない。

◆『ビジュアル特別版 ピーター・パン』世界文化社https://books.sekaibunka.com/book/b10151917.html

◆ピーター・パン〈ミナリマ・デザイン版〉https://www.sayzansha.com/book/b654414.html

【関連記事】 大人が読みたい愛蔵版 修了生の小松原宏子さんが『ピーター・パン』の完訳を担当

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

【2025年12月】英日OJT修了生を紹介します

JVTAではスクールに併設された受発注部門が皆さんのデビューをサポートしています。さまざまなバックグラウンドを持つ多彩な人材が集結。映像翻訳のスキルを学んだことで、それぞれの経験を生かしたキャリアチェンジを実現してきました。今回はOJTを終え、英日の映像翻訳者としてデビューする修了生の皆さんをご紹介します。

◆K.O.さん(英日映像翻訳 実践コース修了) 職歴:食品メーカーに勤務

【映像翻訳を学ぶきっかけは?】

【今後どんな作品を手がけたい?】

◆C.N.さん(英日映像翻訳 実践コース修了)

【映像翻訳を学ぶきっかけは?】

【今後の目標】

◆H.N.さん(英日映像翻訳実践コース修了 )

【映像翻訳の魅力】

【今後どんな作品を手がけたい?】

◆ルマー・レイラさん(映像翻訳Web講座 プロフェッショナルコース修了)

【映像翻訳を学ぶきっかけは?】

※現在、映像翻訳Web講座は日本国内のみの受講です。

【今後どんな作品を手がけたい?】

★JVTAスタッフ一同、これからの活躍を期待しています!こちら こちら

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

【難民映画祭20周年】わたしと難民映画祭(字幕翻訳者編)

今年で20周年 を迎えた難民映画祭は2006年にスタート 。これまで270作品 の映画が上映され、10万人以上の人たちが参加 してきた(数字は2025年9月時点)。今年のポスターにデザインされている青いバラの花言葉は「奇跡」「夢が叶う」。20年にわたって映画祭を支えてきた人たちへの感謝と亡くなった人への哀悼の意がこめられている。

VIDEO

始まった当時は今よりも上映作品が多く、20本以上のラインナップをそろえ、中には、日本語字幕がついていない作品もあったという。しかし、それでは作品のすべてを日本の観客に伝えきれないと、第3回(2008年)からJVTAによる日本語字幕制作のサポートが始まった。以来、JVTAの修了生の有志が、プロボノ(職業の専門性に基づく知識や経験などを生かして行う無償の社会貢献活動)で字幕制作を担っている。毎年、JVTAのメールマガジンで修了生に字幕翻訳参加を呼びかけ、同映画祭のためのトライアルを特別に実施。合格者は映画祭関係者を招いたキックオフミーティングに参加し、難民問題に関する想いを共有したうえで字幕翻訳に取り組む。複数で翻訳チームを組み、各自の担当パートを翻訳した後にチーム全体で話し合いながらリライトを重ね、一つの字幕を作りあげている。

◆難民映画祭の歴史はこちら

◆難民映画祭とJVTAの歴史はこちら

難民映画祭の上映作品は、多言語のドキュメンタリー作品が多く、それぞれの国や地域の紛争や政治などの背景に関する入念なリサーチが必須だ。こうした多言語の作品にも基本、英語字幕があり、翻訳者はそれをもとに日本語字幕を制作する。翻訳者からは、「凄惨なシーンが続くドキュメンタリー作品を泣きながら翻訳した」「映像に映っていた人たちのその後をとても心配している」「この映画祭に携わって自分も意識が変わった」などの声が数多く聞かれる。また、新人時代に取り組んだ人も多く、これまで手掛けた中でも特に印象深い作品として難民映画祭の上映作品を挙げる翻訳者も少なくない。この映画祭の意義に共感し数年にわたり翻訳チームに参加した人もいる。

今回は、20周年という節目にあたり、過去に難民映画祭の字幕制作に携わった翻訳者にアンケートを実施。難民映画祭に寄せる12名の翻訳者の想いを紹介する。

①参加した年 ②担当した作品とその背景 ③翻訳作業を振り返って感じること ④難民映画祭に携わって意識が変わったことや何か始めたこと ⑤難民映画祭の字幕に参加する翻訳者へのメッセージ

◆Ogihara Atsukoさん ①第3回(2008年 )②『レフュージニック』 ソビエトにおけるユダヤ人迫害 『ニューイヤー・ベイビー』 カンボジアでのクメール・ルージュ虐殺

③今つくづく思うことは、歴史は繰り返されているということです。世界から人々が苦しむ原因を取り除くには、一体どうしたらいいのか。宗教、人種、偏見、その他もろもろのことが原因で、現在もなお世界のあちらこちらで、心が痛む戦いが続いています。また、チームで翻訳した喜びはいまだに忘れられません。メンバーが5人いれば、翻訳を終了した時の満足感は5倍になります。実際、翻訳チームに我が家に泊まっていただいて、合宿をし、翻訳の表記や流れが一つになるよう、顔を突き合わせて話し合った時間は、得難い、とても充実した時間でした。

④毎年、難民映画祭の開催の度に、かつて微力ですが翻訳で協力させていただいたことが、私の人生でとても大きなことであったと痛感します。機会があれば難民問題を扱っている催しを、友人を誘って見に行ったりしています。

⑤現在、全世界の人口の1%が、難民という名の下に、故郷を追われ避難を強いられています。絶えることのない、世界の難民問題を目にするにつけ、本当に無力感を覚えます。一体私たちに何ができるのか。映像翻訳者として、この問題を一人でも多くの人に伝えることは、貴重な意味のあることです。わずかでも問題意識を持ち人々と語り合い、伝えていく。それがいつか、平和な世界へのほんのわずかな一歩になりますよう、希望を持ち続けましょう。

◆結城あかねさん ①第4回(2009年)、第5回(2010年)、第6回(2011年)、第7回(2012年)、第8回(2013年)、第9回(2014年) ②『14 キロメートル』(2009) 、『遥かなる火星への旅』(2010) 、『イリーガル』(2011) 、 映画祭プロモーションビデオ(2012) 、『新たな壁の裏側で ― 東ヨーロッパに逃れた女性たち ―』(2013) 、『シャングリラの難民 ~幸福の国を追われて~』(2014)

※6回参加のうち、『遥かなる火星への旅』(2010)の背景 ミャンマーからイギリスへ第三国定住するカレン族を追ったドキュメンタリー映画です。ちょうど日本でも2010年から第三国定住による難民の受け入れを開始したこともあり、日本にとってタイムリーな題材の映画でした。

③毎回難しく感じたのは、トーンや表現の仕方の統一です。複数名で作業することから、通しで見ると途中で明らかに翻訳者が変わったと感じられることもありました。また、解釈や訳語の選定で議論したことも多くあります。ある作品ではみんなでメンバーのお宅に泊まり徹夜で作業をしたこともありました。苦しかったですが、楽しい思い出でもあります。

④質問への直接的な回答ではないのですが、私はタイの北部に住む首長族の村に2回訪れたことがあります。彼らもミャンマーから逃れてきた難民で、その苦労や悲しみを直接聞いていたため、難民映画祭には特別な思い入れがありました。そしてその経験があったからこそ、この映画祭にはできるだけ参加しようと考え、6回参加させていただきました。

⑤エンターテインメントの映画と違い、難民映画祭は難民の方々の現状を伝え、広く知ってもらう強い目的があります。目を背けたくなる状況に苦しく思いながら作業することもありますが、映像翻訳を学んだ翻訳者にしかできない意義深い経験となります。作り手の想い、そして取り組む翻訳者の想いが、多くの方に届く大切な機会となるよう願っています。

◆松木香奈子さん ①第10回(2015年) ②『ヤング・シリアン・レンズ』 当時シリアの都市アレッポでは、政府軍と反体制派による激しい戦闘が繰り広げられていました。

③ニュース映像などとは違い、残酷な現実がそのまま映し出されていて、とにかくショッキングでした。

④微力ながら世界の現実を伝える手助けができることに意義を感じました。それ以来、マイノリティを題材にした作品などを積極的に担当しています。

⑤翻訳を通して社会貢献をできる素晴らしい機会になると思うので、ぜひ挑戦してみてください。

◆中嶋紋乃さん ①第13回(2018年) ②『アイ・アム・ロヒンギャ』 故郷ミャンマーから迫害され、カナダへと逃れたロヒンギャ難民の若者たちが、自分たちの体験を舞台劇として再現するドキュメンタリーです。ロヒンギャは世界一迫害された民族と呼ばれ、ニュースでも連日取り上げられていました。

③作品の重みを伝える責任を感じながら翻訳しました。自分たちの経験を再現する彼らの必死の思いや葛藤を、できるだけその温度を壊さないように字幕にする難しさがありました。その重厚なテーマも相まって、翻訳作業は非常に大変で、寝る間も惜しんでの作業になったことを今でも覚えています。

④難民映画祭に関わる前は、難民問題をテレビのニュースで目にしても、その背後で何が起きているのか具体的に思い描くことができませんでした。しかし、作品の翻訳に携わる中で、数字や文字としてではなく、“一人ひとりの物語”として受け止めるようになりました。

⑤修了直後の駆け出しの時期に、翻訳者として作品に携わるとはどういうことかを学んだ非常に貴重な経験でした。ぜひ、積極的に挑戦していただきたいです。

◆小畑愛沙子さん ①第13回(2018年)、第14回(2019年) ②『アイ・アム・ロヒンギャ』 主にミャンマー西部に暮らすロヒンギャ。彼らは差別と迫害を受け、多くが国外に逃れています。あるロヒンギャの若者たちは、命がけでバングラデシュに避難。その後カナダへ移住しました。演劇を通じて自分たちが受けてきた迫害や今直面する現実を伝えようとする姿が描かれています。

『難民キャンプで暮らしてみたら』 2人のアメリカ人が、シリア難民が暮らすヨルダンの難民キャンプで日常生活を体験するドキュメンタリーです。

③映像翻訳のコース修了後、すぐに携わった字幕作品で、ありとあらゆる力不足を実感しました。ただ、思い出すのもつらい経験を振り絞るように語る若者たちの言葉を、正確に、丁寧に伝えなければ、という使命感に駆られたのを覚えています。

④プロジェクト参加前は、何となく慈善活動を行うイメージでいたのですが、彼らの言葉を翻訳する中で、困難な状況でも力強く歩み続けるエネルギーをひしひしと感じ、助けてあげる、というより、社会が良くなるよう同じ方向を向いていきたい、と思うようになりました。

⑤字幕翻訳による支援は、実際に起きている切実な課題に対し、映像翻訳を学んだからこそ出来る、世界に希望を灯せる活動だと思います。

◆K.S.さん

①第14回(2019年)、第15回(2020年)、第16回(2021年) ②『イージー・レッスン 児童婚を逃れて』ソマリアの児童婚 『カオスの行方 ~ 安住の地を求めて』ヨーロッパへ命懸けで避難する難民 『戦火のランナー』スーダンの内戦

③難民映画祭では3作品に参加させていただきました。観客の中には、難民問題や各国のカルチャーになじみのない方もいらっしゃいます。誰にとっても分かりやすい言葉選びを意識しつつ、文化に関わるワードはできる限り尊重して出すなど、細かい気配りとバランスを意識しました。また、作品ごとに様々な難民の姿が多様な視点から描かれているため、背景情報を丁寧に把握し、製作者の意図や登場人物の気持ちに寄り添った字幕を付けることも心がけました。普段の映像翻訳の仕事に比べるとチーム規模が大きく、訳し終えた後に全員で全編の相互チェックを行う作業はかなりタフで特に苦労しましたが、いろいろなメンバーと意見を交わしながら完成度を高めていく作業は、とても勉強になり、刺激にもなりました。

④担当作品の背景となっていた国や情勢を中心に、ニュースなどを意識的に見るようになりました。映画祭に携わった経験を踏まえて、周りの人と話をすることもあります。難民問題だけでなく、様々な社会的問題を扱った映像作品にもアンテナを張るようになりました。また、UNHCR関連の字幕翻訳案件(教育動画など)を担当させていただき、微力ながら翻訳者として継続的にご縁をいただいていることも、ありがたく感じています。

⑤コースで学んだことを実践的に生かして、憧れの長編映画に字幕を付けるという経験は、それ自体とても貴重です。その上、翻訳を通じて難民問題に関わる意義は大きく、非常にやりがいのある映画祭だと思います。できる限り時間をかけて丁寧に作品と向き合い、受け身にならずメンバーと積極的にコミュニケーションを行えば、きっと何倍も価値のある思い出深い経験になるはずです。

◆谷山祐子さん 第16回(2021年) ②『カオスの行方 ~ 安住の地を求めて』 シリア。内戦で家を失い、欧州に不法入国の難民が押し寄せた時代。

③映像翻訳Web講座を修了したもののオープントライアルになかなか合格できず、くすぶっていた頃に参加したプロジェクトでした。その後もイバラの道は続くのですが、初めてのチーム翻訳であり、相互チェックなど大変勉強になりました。8人ほどの大所帯のチームを立派にまとめられたリーダー翻訳者さんがとても輝いてみえたことを覚えています。

④難民をテーマとしたニュースや話題に以前よりも関心を寄せるようになりました。また、同じ作品に携わった翻訳者さん数名と、「ともにトライアル合格を目指そう!」とお友だちになりました。トライアルのたびにそれぞれの字幕を見せ合って勉強したり、知識や情報をシェアしたり、同じ志を持つ仲間ができるきっかけになりました。

⑤制作した人々の思いが見る人すべてに届くよう、チームでより良いものが作れるよう、ぜひ頑張ってください。

◆石川萌さん ①第17回(2022年) ②『グレート・グリーン・ウォール~アフリカの未来をつなぐ緑の長城』 アフリカのサヘル地域において、気候変動による砂漠化を食い止めるための植林プロジェクトに関する作品

③音楽ドキュメンタリーなので、訳しながら歌っている時もあれば、強い信念でコミュニティを成功に導いたリーダーの言葉に勇気をもらうこともありました。サヘル地域の砂漠化について学ぶことのできる作品ですが、そもそもどんな文化がある地域なのかという点も音楽を通じて知ることができました。

④映画祭を通じて、難民の状況がそれぞれ違うように、必要な支援も様々であり、私たちができる支援も一人ひとり違っていいのだということを学びました。

⑤私が映画祭に参加したのは、2015年に欧州難民危機の渦中にあったハンガリーに住んでいながら、何もしなかった後悔からです。当時は、何か大きなことでないと支援にならないと思っていました。映画祭の翻訳を通じ、小さくても行動を起こすことが大切なのだと学びました。皆さんも、ぜひ何かできることから始めてみてください。

◆中野みな子さん ①第17回(2022年) ②『グレート・グリーン・ウォール~アフリカの未来をつなぐ緑の長城』 気候変動の影響に苦しむアフリカのサヘル地域

③作品の舞台となったサヘル地域や気候変動に関する信頼できる情報を入手するのに、苦労しました。自分ひとりでは限界があったと思いますが、チームの集合知で乗り切ることができたと感じています。

④作品を通じて気候変動が難民を生み出すということを知り、プラスチックをなるべく使用しないなど、自分にできることを続けています。

⑤自身の日常からは遠いと思っていた「難民」の存在ですが、自分にも難民を生み出す原因の一端があり、また状況を改善するためにできることがあると気づかされました。字幕を通じて世界とつながることができ、世界をほんの少しでも良くするお手伝いができたと感じています。また、難民映画祭に参加することでチーム翻訳の経験もできたことにも、感謝しています。

◆児山亜美さん ①第19回(2024年) ②『ザ・ウォーク~少女アマル、8000キロの旅~』 内戦や紛争によって故郷を追われたシリア難民の子どもたち

③作中に何度も出てくる“ home” という単語の訳し方について、チームの皆さんと話し合ったことが印象に残っています。たった1つの単語とはいえ、難民問題の背景を伝えるためにはどの訳語が適切なのか、意見を出し合う過程で作品への理解が深まったように思います。

④地元の外国人コミュニティを紹介するイベントに参加し、外国人の日本語支援についてのセミナーを受講するなど、身近にいる外国人のことをもっと知りたいと思うようになりました。映画祭の広報サポーターの皆さんが紹介してくださっている飲食店 も訪れてみたいです!

⑤難民映画祭に参加して一番心に残っているのは、上映会の会場で監督にお会いし、作品に込めた思いを直接聞けたことです。どんな状況にも希望はあるとお話されていたのですが、それは他の上映作品にも共通しています。現状を知るだけではなく、希望の灯を絶やさないために懸命に努力する人々の姿を見て、多くのことを感じられると思います。

◆萱場美晴さん ①第19回(2024年) ②『ザ・ウォーク~少女アマル、8000キロの旅~』 シリア国境から難民としてヨーロッパを横断するストーリー

③複数人で協力して訳したので、同じ単語でも場面に応じて訳し方をどう変えるかなど、皆さんと議論できたことが有意義でした。

④映画祭の映像ならではの良さを感じたことから、様々な映画祭で字幕ボランティアに参加しています。

⑤字幕作成の経験としてだけでなく、世界の現状を知る機会としても有意義だと思います。たくさん議論を重ね、学びを深めてください。

◆C.H.さん ①第20回(2025年) ②『見えない空の下で』 ロシアとの戦争による戦禍を逃れるため、ウクライナの地下鉄構内で暮らす人々

③字幕作成からしばらく離れていたため、新しい翻訳ソフトに慣れるのに苦労しました。また、戦争で使われた兵器に関する訳語に悩みました。例えば、「花びら地雷」という空から散布される地雷が出てくるのですが、地雷と聞くと地中に埋められているものというイメージもあるため、視聴者に伝わるかどうか迷いました。そんなとき、チームの皆さんに助けていただき、チーム翻訳の良さを実感しました。

④特に新たに始めたことはありませんが、近隣で行われている様々な難民支援の活動に目を向けるようになったように思います。(アメリカ在住)

⑤子どもたちの夏休みと字幕の作成期間が重なり、仕事や育児をしながら翻訳をするのは時間的に大変でしたが、家族で難民問題について話す機会を得られ、とても有意義でした。子育て中の皆さんも、ぜひ参加されてみて下さい。

「難民映画祭を字幕制作で支援する」

◆難民映画祭

公式サイト:https://www.japanforunhcr.org/how-to-help/rff

【関連記事】

◆第20回難民映画祭が11月6日に開幕 青いバラにこめた思いを字幕で伝える

※同映画祭担当の山崎玲子さん(国連UNHCR協会・渉外担当シニアオフィサー)から翻訳者の皆さんにメッセージを頂きました。

◆2025年度 明星大学特別上映会/難民映画祭パートナーズ 特別サイト 』

12月6日(土)、JVTAが字幕翻訳を指導している明星大学で難民映画祭パートナーズの上映会が開催されます。

◆第20回難民映画祭・広報サポーターによる公式note 「みて考えよう!難民映画祭」

広報サポーターの活動や、作品レビュー、「わたしと難民映画祭」、各国の飲食店紹介などの情報が更新されています。字幕を担当した翻訳者の皆さんもぜひご覧ください。

◆【第20回難民映画祭】字幕翻訳と広報サポーターで修了生が活躍中!

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。