【2025年7月】英日OJT修了生を紹介します

JVTAではスクールに併設された受発注部門が皆さんのデビューをサポートしています。さまざまなバックグラウンドを持つ多彩な人材が集結。映像翻訳のスキルを学んだことで、それぞれの経験を生かしたキャリアチェンジを実現してきました。今回はOJTを終え、英日の映像翻訳者としてデビューする修了生の皆さんをご紹介します。

◆小山史子さん(英日映像翻訳実践コース修了)

職歴:政府系機関にて、日本食の輸出促進、中小企業の海外展開支援、および海外ビジネス情報の提供に携わる。

【映像翻訳を学ぶきっかけは?】

子どもの頃、映画好きな父に連れられて人生初の映画館で観た『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』。そのエンドロールで戸田奈津子さんの名前を見た時、こんな職業もあるんだと感動し、翻訳の仕事に憧れるようになりました。その後、就職や育児などで一度は遠回りをしましたが、夫の海外赴任帯同のため休職することになり、思いがけず時間ができたことで「今しかない!」と決意しました。

【今後どんな作品を手がけたい?】

中高生時代を過ごしたアメリカで夢中になって見ていたTVドラマや映画を、いつか自分の手で翻訳できるようになりたいです。また最近は、子どもと一緒に吹き替え版を観る機会が増え、授業でもその面白さに魅了され、挑戦してみたいと思っています。野球、サッカー、ラグビー、テニス、ゴルフ、競泳といったスポーツ素材にも関心があり、今後ぜひ関わってみたいと考えています。

◆白井道子さん(英日映像翻訳実践コース終了)

職歴:事務職(金融事務、英文経理)

【映像翻訳を学ぶきっかけは?】

海外から帰国して経理の仕事をしていたのですが、翻訳の仕事に興味があり、実務翻訳の初級コースを通信で受講しました。でもあまり楽しめず、実務翻訳は自分には向いていない気がしていろいろ調べていたところ、映像翻訳のことを知りました。

【今後どんな作品を手がけたい?】

アイルランドのダブリンに3年滞在した経験を活かし、アイルランドに関する作品に携わりたいと思っています。また70~90年代のロックやクラシック音楽などの音楽関連、フィギュアスケートやラグビーなどのスポーツ番組や旅行番組に関われたらうれしいです。私は20年前にも映像翻訳の仕事を頂いていたのですが、当時担当させていただいたドキュメンタリー番組にも興味があります。幅広くいろいろなジャンルに挑戦したいです。

◆長谷川 睦さん(英日映像翻訳 実践コース修了)

銀行(外国為替課)で事務職

【映像翻訳を学ぶきっかけは?】

妊娠をきっかけに退職し、子どもが保育園に入るタイミングで「やりがいを感じる仕事がしたい」と思っていたところ、映像翻訳と出会いました。「好きな英語を活かし、好きな映画やドラマを完成させるための一躍を担うことができるなんて最高!」と思い、映像翻訳者を目指そうと決めました。

【今後の目標】

まずは自身のスキルアップのためにもいろいろなジャンルに挑戦したいと思っています。そして、作品の面白さや込められたメッセージなどを上手く伝えられるような映像翻訳者になり、ヒューマンドラマやファンタジー、ラブコメなどエンタメ系の作品を担当できるよう頑張りたいです。

◆濱本 佐宮良さん(英日映像翻訳 実践コース修了)

海運会社一般事務→旅番組制作→国際ニュース番組制作→国際交流団体事務→環境系NPO経理事務→配信番組の字幕・吹き替えQC

【OJTを終えて】

トライアル合格がゴールではないということを思い知らされました。文字数や尺など制約の多い映像翻訳ですが、何かのために何かを犠牲にするのではなく、内容もニュアンスも文字数も見た目や聞こえのよさも妥協しない、作品の魅力を余すところなく伝えられる訳文を粘り強く追求し続ける、美意識の高い翻訳者でありたいです。

【今後どんな作品を手がけたい?】

社会課題を取り扱うドキュメンタリーや、事件/事故検証ものは、リサーチ力も鍛えられそうで挑戦してみたい分野です。また、風刺のきいたコメディやクスっと笑えるヒューマンドラマが好きなので、携わることができたらうれしいですし、いつか連続ドラマの吹き替え翻訳を担当するのが夢です。

◆水野可南子さん (英日映像翻訳 実践コース修了)

【経歴・職歴】富良野塾出身。カスタマーサービス(教育関係など)

【JVTAを選んだ理由、JVTAの思い出】

受発注部門が併設されている点に魅力を感じ、入学を決意しました。JVTAでの思い出は“人との出会い”です。入学前の個別相談でお話したスタッフの方、新楽代表をはじめとする講師の先生方、クラス担当の方々、そして素晴らしいクラスメートたちとの出会いが、大きな支えとなりました。仲間たちと切磋琢磨しながら過ごした日々は、何にも代えがたい私の財産です。

【今後どんな作品を手がけたい?】

幼い頃から大好きだったミュージカルやディズニー作品に携わることが、私の大きな目標です。また、富良野塾で演劇を学んだ経験を活かし、撮影の舞台裏に迫るメイキング映像や、芝居の経験を活かせる吹き替え翻訳にも挑戦していきたいと考えています。

そのためにも、どんな題材にも臆せず、作品の魅力を見つける姿勢を大切に、一歩ずつ前進していきたいと思います。

★JVTAスタッフ一同、これからの活躍を期待しています!

◆翻訳の発注はこちら

こちら

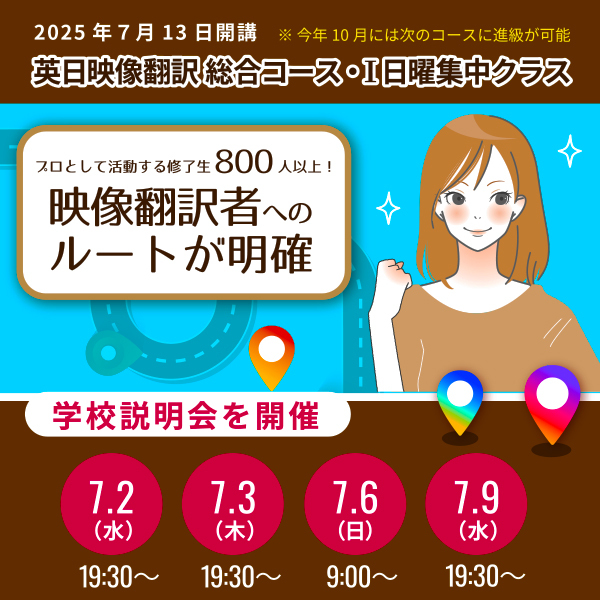

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

明けの明星が輝く空に 第186回 ウルトラ名作探訪22「怪獣墓場」

「怪獣だって泣くんだよ。」これは、特撮界の巨匠、円谷英二氏の長男であり、円谷プロダクション2代目社長だった、円谷一(はじめ)氏の言葉だ。一氏はメイン監督として、ウルトラシリーズ黎明期から中心的な役割を果たしてきたが、怪獣を排除すべき対象としか見ていなかったら、こんな言葉は出てこないだろう。そこは怪獣愛がある、といった単純な話ではない。言葉の底に流れるのは、自分(人類やヒーロー)中心ではなく、他者(怪獣)の立場で物事を捉える、という考え方だ。

一氏の言葉を、そのままプロットに落とし込んだような作品がある。『ウルトラマン』第35話「怪獣墓場」だ。登場怪獣のシーボーズは、自分の意思とは関係なく、宇宙空間から地球に落ちて来てしまった。もともといたのは、パトロール中の科学特捜隊が偶然発見した“怪獣墓場”。そこは、ウルトラマンによって、地球を追い出された怪獣たちの亡骸(亡霊)が漂う場所だった。

怪獣出現となれば、当然攻撃が行われる。しかし、シーボーズは反撃する意思は全く見せない。それどころか、高層ビルに登り、空を見上げて悲しげな鳴き声を上げる。そして、空へ向かってジャンプ。しかし、飛行能力があるわけでもなく、地面に落ちてしまう。

以前紹介した「謎の恐竜基地」のジラース(第176回) にもまして、シーボーズは擬人化が著しい。それも、夕暮れをバックに、うなだれてトボトボと歩いたり、いじけて石蹴りのような真似をして尻もちついたり、コミカルであると同時に哀愁を漂わせる。特撮班が撮ったそんなシーボーズの映像に、実相寺昭雄監督は不満があったようだが、結果的には監督本人も認めているように、この方が感情移入しやすい。だからこそ、「怪獣も泣く」姿が、僕らの心に突き刺さるのだ。

怪獣に寄り添った作品としての「怪獣墓場」では、科学特捜隊が僧侶を招いて怪獣供養を行う。こんなアイデアが出てくるあたり、番組制作の現場では、怪獣たちに申し訳ないという空気が、多かれ少なかれあったのかもしれない。これは、撮影現場での怪獣たちが、実体のないCGではなく、着ぐるみだったことと関係があるのではないだろうか。作り物とはいえ、撮影中、生き生きと動いていたものが、死んだように動かなくなってしまう。火薬を使った撮影で、着ぐるみには焦げ跡などのダメージも残っていただろう。そんな着ぐるみと劇中の怪獣が重なり、憐れみのような感覚が生まれたとしても不思議ではない。

「怪獣墓場」でも、シーボーズの気持ちがわかった科特隊は、ロケットを使って宇宙に返してやろうとする。一度目は失敗。二度目はウルトラマンも協力するのだが、彼らの思いを知る由もないシーボーズは、なかなか言うことを聞かない。ウルトラマンは背中を押してやったり、頭を叩く真似をしたりして四苦八苦。相手は怪獣なので、パンチで抵抗されたときには首投げを見舞ったりもしたが、そんな“暴力”を除けば、まるでだだをこねる子供を学校へ行かせようと、厳しい態度で接する親のようだ。

この場面は、ウルトラマンの心の内を理解していると、なかなか興味深いものがある。ウルトラマンの心情が描かれたのは、番組冒頭での怪獣墓場発見の知らせがもたらされたときのことだ。主人公であるハヤタ隊員(ウルトラマン)は突如、人を押しのけるようにして作戦室から出ていき、ひとり空を見上げる。そして、怪獣たちに謝罪する。

「許してくれ。地球の平和のために、やむなくお前たちと戦ったのだ。俺を許してくれ。」

最期に「許してくれ」を繰り返す、それも「俺を」と付け加えたところに、彼の想いの強さが表れていて、胸に迫るものがある。シリーズ屈指の名セリフと言ってもいいだろう。この後、彼はウルトラマンに変身して、やはり空を見上げる。ありきたりの演出家なら、黙祷の意味を込め、ウルトラマンに頭を垂れさせたかもしれない。しかし、実相寺監督は、そうしなかった。それは、ウルトラマンの複雑な立場/心情を表現しようとしたからではないだろうか。すまないという気持ちはあっても、彼は人々を守るため戦わなくてはならない。しかし、それは正しいことなのか。ウルトラマンは心のどこかに生じた迷いと、向き合っていたのかもしれない。

怪獣への優しさは、ほかの場面/セリフからも見て取れる。真っ暗な宇宙空間に帰りたいなんて信じられないとある隊員が言えば、フジアキコ隊員は「怪獣墓場だけが静かにいられる場所」だと反論する。どこへ行っても攻撃を受ける怪獣たちが、心から安らげる。それは、怪獣墓場だけなのだ。彼女が語る間、画面に映し出されるのは、以前のエピソードに登場した怪獣たちの姿だ。いずれも、ミサイル弾が浴びせられるなど、攻撃を受けている。フジ隊員の言葉を聞きながら見ているうちに、僕らは初めて理解する。「怪獣たちこそ被害者なのだ!」と。

結局シーボーズは、“安住の地”に戻った。しかし、心安らぐ場所が“墓場”では、あまりにも悲しい。勇ましいヒーローの活躍の裏で、怪獣たちがそんな所へ追いやられている。そのことを、忘れてはならない。

「怪獣墓場」(『ウルトラマン』第35話)

監督:実相寺昭雄、脚本:佐々木守、特殊技術:高野宏一

—————————————————————————————–

【最近の私】嗅覚も老化するということを、初めて知りました。夏の松の香りが好きなんですが、あまり匂わないなぁなんて思ってたら…。対処法としてのトレーニングもあるらしいので、励んでみます。

—————————————————————————————–

明けの明星が輝く空に

バックナンバーは こちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

【2025年6月】日英OJT修了生を紹介します

JVTAではスクールに併設された受発注部門が皆さんのデビューをサポートしています。映像翻訳の仕事は映画やドラマだけではありません。特に日英映像翻訳ではマンガやゲーム、企業のPR動画など幅広いジャンルがあり、翻訳者が体験してきた職歴や趣味などを生かして活躍しています。今回はOJTを終え、日英の映像翻訳者としてデビューする修了生を紹介します。

◆Roebi Heinstさん(日英映像翻訳実践コース修了)

職歴:様々な日本の会社で事務、カスタマーサポート

日本語からオランダ語への文学的な翻訳 (1冊出版済み今後3冊予定)

【JVTAを選んだ理由、JVTAでの思い出】

事務職をする前にも日本語翻訳の勉強・仕事の機会を探していたのですが、どこでも行き止まりでした。ですから、JVTAに出会ったときはまさに「私にぴったりの場所。今までどこにいたの!」という瞬間でした。JVTAのおかげで、様々な形で翻訳を追求するモチベーションを固めることができましたし、これまで経験したオンライン教育の中で最も楽しく、興味深い機会でした。

【今後の目標】

まだまだ初心者ですが、できれば文芸翻訳と映像翻訳を両方やってみたいと思います。言葉であれ、映像であれ、日本の文化を欧米の人たちに伝えることができたら最高です。

★JVTAスタッフ一同、これからの活躍を期待しています!

◆翻訳の発注はこちら

◆OJT修了生 紹介記事のアーカイブはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

花と果実のある暮らし in Chiang Mai プチ・カルチャー集 Vol.91 パン屋さん繚乱

★「花と果実のある暮らし in Chiang Mai」

タイで、朝の連続テレビ小説『あんぱん』を見ていると、あんぱん好きな私は無性にあんぱんが食べたくなります。でもチェンマイにも最近あんぱんを作る日本系のパン屋さんがあるので、食べたければ手に入るというありがたい日常になっています。以前記したように、ちまたで人気のサワードウブレッド(Vol.83 食文化交換 )、フランス人が作るクロワッサン、ドイツ人系の黒パン、中東のベーグルなどチェンマイにはいろんな種類のパン屋さんが登場していて、本場に近い味を楽しめます。最近近所にできたおしゃれなパン屋さんでは、日本の塩パンブームにあやかり、岩塩の乗った塩パンやイカ墨塩パンが人気です。タイでパンはカノムパンといい、カノムとはお菓子+パン。パートナーに言わせれば、パンは食事ではなく、あくまでお菓子という存在です。植民地にならなかったタイは、パンが入ってくるのが遅かったけれど、今やなんと贅沢な時代になったことか。クオリティも高くなってきていて(同時にお値段も!)コーヒー文化が十分育ってきたタイでは、後を追うようにパン文化が盛り上がっています。しかし、脱菓子パンを目指している私にとっては、これらの甘い誘惑は危険そのもの…。近所のパン屋さんで美しいパンを横目に、ベーグルと塩パンを買って帰路についたのでした。

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

戦え!シネマッハ!!!! 最終回 マイ・シネマ・パラダイス ~いつも、そばに映画がいた~

修了生の鈴木純一さんが執筆する映画の予告編と悪役にフォーカスしたコラム「戦え!シネマッハ!!!!」は、前身であるコラム『明日に向かって見ろ!』として2009年にスタート。15年以上に及ぶ連載が今回最終回を迎えます。これまでの総まとめとして鈴木純一さんにJVTAとの出会いや受講中のエピソード、コラムを始めたきっかけやセミナー登壇などを綴っていただきました。映画をこよなく愛する鈴木さんがJVTAを通じて得たさまざまな体験とは?

※画像内の映画にまつわるイラストは鈴木純一さんが描いたものです。

◆医療福祉の仕事を探して手にした雑誌でJVTA と出会う

1970年生まれの私は、『スター・ウォーズ』(1977年)と『スーパーマン』(1978年)を映画館で観て、映画を好きになりました。自分が10代だった1980年代なかば、ビデオテープのレンタルが普及しました。そのため、映画が手軽に観られるようになったこともあり、主にホラー、SF、アクションなどを観ていました。

2002年、自分の祖母が少し前に亡くなったこともあり、医療福祉の仕事に興味を持つようになりました。その仕事に必要な資格を調べようと書店で手に取ったのが、資格・学校についての情報誌。この雑誌には、いろいろな分野の資格や学校のことが載っていて、「語学」のジャンルでJVTAの広告を見つけました。そこで「映像翻訳をやってみよう」と思いたち入学したのですが、実は軽い思いつきでした。今はネットで調べたいことがすぐに見つかりますが、当時はまだ雑誌や新聞から調べることが多く、思いがけない情報と出会うことができたんだと思います。でも、現在はやはり医療福祉の仕事をしているので、人生は巡るんですね。

◆クラスメートとの思い出は、節分の豆まきや花火大会、セミナー登壇

勉強していた時のエピソードや思い出はいろいろあります。当時は代々木八幡に校舎がありました。節分のころ、教室で豆まきをして、学校代表の新楽さんも鬼のお面をかぶって参加してくれました。ある日の授業のあとに、クラスの仲間と花火大会に参加する時、浴衣で授業を受けようとしたことも…。さすがに先生に怒られると思って浴衣は自粛しましたが、あとで先生から「浴衣で授業を受ければよかったのに」と残念がられたのを覚えています。そんなアットホームな雰囲気でした。

JVTAで映画に関するセミナーを2回開催したのもいい思い出です。お題は「ロードムービー」と「サスペンス映画」で、元クラスメートですが、今はJVTAのディレクターで講師の石井清猛さんと一緒に登壇しました。セミナーといっても、好きな映画を紹介して好きにしゃべっていたんですが…。

翻訳の仕事で記憶に残っているのは、『トロル』(1986年)です。主人公一家が住むアパートを妖精が侵略しようとするファンタジー。主人公の父親がハリー・ポッターという名前ですが、後の人気小説とは関係ない…。高校生の時にこの映画をビデオで観ていましたが、映像翻訳者になってからCS放送用に字幕をつける仕事をいただきました。高校時代に戻って、自分に「今観ている映画、十何年後に字幕をつけるから!」と教えても信じないと思います。昔好きだった作品に映像翻訳者として再会できたのは嬉しかったですね。

◆コラム執筆のきっかけはSSFF &ASIA

修了後は、映像翻訳の仕事をいただいていました。ある年、自分が字幕を担当した短編『おもちゃの国』がショートショートフイルムフェスティバル&アジア(SSFF&ASIA)で上映され、その後、第81回アカデミー賞最優秀短編賞を受賞しました。それを機にナチス・ドイツによるホロコーストの悲劇を描いたこの作品についての紹介記事を書くことになり、以降は学校のサイトに映画について書くことが増えていきました。

そんななか、先述の石井さんとの雑談中に「映画本編ではなく、予告編について書くの、面白いんじゃない?」という話になりました。まさか自分が書くとは思っていなかったのですが、その企画を石井さんが新楽さんに持っていき、2009年に予告編コラム『明日に向かって見ろ!』が始まりました。コラム第1回目に紹介したのは『ロボゲイシャ』『ニンジャ・アサシン』(共に2009年)です。ロボットとニンジャの組み合わせも自分らしいなと思う…。コラムのタイトルは我ながら気に入っています。

◆予告編コラムを“2 本立て”でスタート

私が映画を観るようになった80年代は、まだインターネットのない時代。映画の情報は主に劇場やテレビで流れる予告編でした。予告編は本編を観たいと思わせる「つかみ」です。でもネタばれをしないように作品の魅力を伝える難しさもあります。コラムでは、そんな予告編だけを観て、つっこみを入れる、監督や出演者について、好きに書き連ねていきました。

コラムが始まってしばらくは、新楽さんが私の書いたコラムをチェックして、指摘された部分を書き直し、修正するという、毎回セッションのように続いていきました。アーカイブで過去のコラムを読みましたが、毎月2本の予告編を紹介し、さらにクイズまで出題していた。我ながら、よくやったなあと感じますが、当時は映画にかける熱量が大きかったのだと思います。

コラムを2本立てにしたのは、昔、地元の映画館では2本立てで上映していたのがきっかけです。自分が映画館の主のような感覚で予告編を選んでいました。悪役コラムは、予告編コラムが始まって数年後、自分から学校に提案して、予告編と悪役の交互での連載となりました。映画は悪役が魅力的であれば面白くなります。今までに観た作品から選ぶ作業は、自分がレンタルビデオの店長みたいで楽しい時間でした。でも、主人公の仲間に見えて、終盤に実は悪役だったという作品もあるので、そういうネタばれはしないように紹介していました。

◆憧れの土橋秀一郎さんとコラム仲間に

受講生時代、学校のメルマガに修了生の土橋秀一郎さんのコラム『テキサス通信:Houston We have Problem』が掲載されていて、愛読していました。土橋さんはその頃テキサス在住で、毎回アメリカで公開されている映画を紹介しており、アメリカ特派員みたいで、かっこいいなと思っていました。

今では自分の書く紹介文が、土橋さんのコラムと一緒に掲載されています。土橋さんのコラムに憧れていた昔からすると、なんとも不思議な感じがします。数年前、JVTAの新年会でコラム執筆者の皆さんが紹介される機会があり、土橋さんとお会いすることができたのはいい思い出です。土橋さんはコラム仲間というより、コラムの大先輩ですが。

◆映画制作の裏側をのぞき、映画で遊ぶ

映画の観方はそれぞれですが、自分の場合は、観た映画について知りたくなります。例えば、先月のコラムで取り上げた『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』(2025年) ですが、このシリーズは1作目から4作目までは監督がそれぞれ違います。第2作目の監督はジョン・ウーです。そこで、自分はウー監督が香港時代に撮影したさかのぼって観る。すると、ウー監督の映画のスタイルがわかるようになる。それを調べると、彼の他の映画も観たくなる。第1作目、3作目、4作目の監督についても、同じように調べて、またその監督の作品を観る…。この繰り返しで、勉強というよりも、リサーチしながら映画で遊んでいるという感覚です。これがコラムを書く原動力になりました。

80年代は映画制作において特殊効果(SFX)が発達していった時代です。ホラーやSF映画のメイキング映像や写真を観て、ある場面がどのように作られていくのかを知るのが好きでした。当時の特殊メイクのアーティストの名前を覚えて、他にどんな作品に参加したのか、探して観ていました。自分にとってはそのように映画制作の裏側をのぞくことが楽しかったんだと思います。

◆JVTA を通じてさまざまな形で映画に関わることができた

私は映像翻訳だけではなく、映画に関わることすべてに興味があります。映像翻訳の勉強をしていたころ、学校ではいろいろなイベントがありました。その中でも、私は映画に関するイベントには参加していました。そして、その参加をきっかけに、映像翻訳の仕事をもらうこともありました。でも、当時は自分を売り込もうという気持ちはなく、ただ映画のことを聞く、話すことが好きなだけでした。

学校を通して、映画撮影のエキストラも経験しました。レオス・カラックス監督が日本で撮影した『TOKYO!/メルド』(2008年)や、廣木隆一監督の『軽蔑』(2011年)に参加。映画のワンシーンを撮るのに、すごい時間と手間がかかっているのを直に見ることができました。

シンガポールの映画だけを集めた「Sintok シンガポール映画祭」にも、字幕制作や会場の現場スタッフとして携わりました。この映画祭への関わりは、インターネットで翻訳者募集の記事を読んだのがきっかけです。ゲストとして来日した監督とお話しするなど、映画を身近に感じる経験でした。

また、英語で書かれた海外ドラマ関連の記事を、日本語に翻訳する仕事もいただいていました。この仕事も、JVTAで知り合った講師との出会いから始まりました。どこでどんな仕事につながるのかは、わからないと実感しています。

「努力すれば夢はかなう」という言葉がありますが、自分にはそれは当てはまりません。私より映画に詳しい人は大勢います。私より文章がうまい人は、絶対にいる。私にあったのは、運と縁だったと思います。もしJVTA以外の学校に行っていたら、私は映像翻訳の仕事をもらえず、コラムを書くこともなかったし、こうして映画にまつわる自分の体験を綴ることもありませんでした。

【連載を終えて】

コラムを書き続けている間に東日本大震災やコロナ禍もあり、映画を観る状況が変わった時代でもありました。コラム以外にも、試写会にも誘われ、観た作品の紹介文を書くという機会ももらえて、恵まれていたと思います。これまでコラムや映画に関わることができたのは、学校のスタッフの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。JVTAで、自分の人生が豊かになったのは間違いありません。

これからは、新たな修了生・受講生が書くコラムを読みたいです。今は配信される映画も数多くあります。オリジナル配信作品や隠れた個性的な映画を紹介してくれたらいいなと希望します。コラムは終わりますが、今年は「手話のまち 東京国際ろう芸術祭(TIDAF)」で上映される映画の字幕翻訳に参加する予定です。このイベントも、修了生の友人とのつながりで、お手伝いすることになりました。映画と共に歩く道は、まだ続きそうです。

戦え!シネマッハ!!!!

バックナンバーはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

【レインボー・リール東京】歌詞、一人称、役割語、フランス語…さまざまなポイントを熟考して字幕を作成

「第32回レインボー・リール東京〜東京国際レズビアン&ゲイ映画祭〜」が6月と7月に渋谷で開催される。上映作品は、LGBTQ+などの性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)をテーマに、国内外から選りすぐられた傑作ばかりだ。JVTAはこの映画祭の字幕制作に長年協力しており、今年も長編4本、短編4作品に携わっている。

映画祭では短期間で多くの作品が一度に上映される。そのため短い納期で多くの作品に対応しなければならず、複数の翻訳者がチームを組んで1つの作品の字幕を制作することも多い。今回も長編『ドラマクイーン・ポップスター』(115分)の字幕は、5人の翻訳者が字幕を制作し、一人のチェッカーが客観的な目で全体を確認した上でさらに整えて完成した。

『ドラマクイーン・ポップスター』© Films du Poisson _ Wrong Men

主人公のミミはオーディションをきっかけにポップアイドルへの道へ。また、同時期にレズビアン・クラブで歌うパンキッシュなパフォーマーのビリーと恋に落ちる。デビュー後、瞬く間に人気者になるミミ。しかし、ビリーとの関係は秘密とされ、二人の関係に亀裂が生じていく…。音楽が軸にある物語だけに、全編にわたって8曲の歌詞が字幕に含まれている。歌詞の翻訳は字幕の中でも難しいポイントだ。

字幕翻訳者

上野紗佑里さん、小池千紗さん、原田絵里さん、平松裕子さん、戸蒔奈緒子さん

VIDEO

◆作品の要は歌詞に込められたメッセージ

翻訳者の原田絵里さんによると、歌詞に関しては早めの段階で歌ごとにシートを作成してチームの誰もがコメントできる状態にして取り組んだという。同じ曲が何度も流れることもあり、細かいすり合わせは必須だった。チーム翻訳の場合、通常各自のパートが出来てから相互チェックを行うが、歌詞についてははじめからチームでやり取りをしていたことでスムーズに進めることができたと話す。数人でアイディアを出し合い表現を練っていくことで、いきいきとした歌詞になった。

「本作は歌に込められたメッセージがとても重要で、作品の要でもあります。チームで話し合いを重ねる中で、自分一人では思いつかないような歌詞もご提案いただき、話し合うたびに歌の完成度が上がっていくのを実感しました。最終的にどの曲もミミとビリーらしい、尖ったところがありつつも、どこか可愛らしさの残る歌に仕上がったのではないかと思います。私の担当箇所はミミが18歳、ビリーが20歳の段階でしたので、文字数制限の厳しいなかでも、若々しさが感じられるような言葉遣いや表現を意識して訳しました。」(平松裕子さん)

「歌唱シーンが多く、さらに登場人物の心情や葛藤を色濃く表現している曲ばかりでした。限られた字数の中でそれぞれのキャラクターの感情を余すことなく伝えられるよう、ドラマチックな歌詞になることを心がけました。」(上野紗佑里さん)

翻訳者の小池千紗さんは、ダブルミーニングの訳出に苦労したと話す。例えば、heartは『心』と『心臓』の両方の意味を表現することができる上に、歌詞としてもキレイな言葉だ。しかし、これを日本語にした場合、『心臓』という言葉は、歌い手の想いには合っているが、歌詞の表現としては生々しくなってしまう。

「heartを『心』と訳すとキレイな歌詞にはなりますが、今回の場合はロマンチックすぎて少し意味がぼやけていました。話し合いを重ねた結果、2人の情熱的な恋愛を表現するには『心臓』が必要だと判断し採用しました。その代わりに他の訳語を調整することで、歌全体で『ロマンチック』と『情熱』のバランスが取れて、また、原語の意味がしっかりと伝わる歌詞になりました。」(小池千紗さん)

◆原語(フランス語)のニュアンスも大切に訳す

この作品のオリジナル言語はフランス語だ。今回の日本語字幕は、まずフランス語から作られた英語字幕を基にして制作された。時に、このような二重の翻訳字幕の場合、原語のニュアンスが変わってしまうことがある。英語字幕を作った段階ですでに意訳や字数調整などが施されているからだ。しかし、幸いにも今回の翻訳チームにはフランス語に明るいメンバーが複数いたことが功を奏した。

「歌詞に関しては原音のフランス語と英語訳との乖離が見受けられた箇所が多々ありました。そこでチーム内でフランス語の分かる他の翻訳者の皆さんのご協力をいただき、原語を確認したことで、よい歌詞が付けられたと感じています。」(上野紗佑里さん)

「英語のスクリプトは英語での韻が踏んであり、韻を踏ませるために原語のフランス語と少しニュアンスが離れていた部分がありましたが、原語を確認することで、理解が深まりました。これまでも作中の歌詞を訳したことはありましたが、今回は特に作品の内容にリンクしているうえに隠喩ですから、いつもより想像力を駆使いたしました。しかし、面白みのある歌でしたので、少し思い切ってコミカルに訳し、非常に楽しかったです。全体的にいろいろなことを受け入れる“懐の深い”作品でした。」(戸蒔奈緒子さん)

◆役割語はなるべく使わない

かつては、セクシュアル・マイノリティをテーマにした作品には役割語が多用されていた。しかし、昨今はあらゆるジャンルにおいて、役割語はあまり使わずにフラットに訳す傾向にある。今回も最終的に役割語は極力削除することになった。翻訳者の上野紗佑里さんは、様々な背景を持つ視聴者が違和感なく楽しめて失礼にあたらないように配慮したという。固定観念はできるだけ排除して、ゼロベースに立ち返って言葉選びをした。

「これまでに担当した作品の統一表では、口調は『丁寧』『カジュアル』程度までしか見たことがありませんでした。さまざまな人物が登場する今回の作品では、それだけでは不十分だと感じ、『カジュアル(女性語)』と明記するなど始めから役割語までを統一して進めました。また、一口にいわゆる女性語といっても、男性語ではないという程度の物から女装した男性の過剰なほどの女性語まで、かなり幅があるということを今回改めて感じました。」(原田絵里さん)

「日本語は主語がなくても文章が成り立つ割に、主語の種類が豊富です。ビリーの一人称には最初皆で話し合って『俺』としていましたが、『俺』を選ぶことで性自認やキャラの特定をしてしまいます。最終的には『私』にしたのですが、その際にフランス語を解釈できる翻訳者がいたので、原語も併記して考察を深めることができました。女性格の使用などを確認していただけて非常に参考になりました。」(戸蒔奈緒子さん)

「最終段階で役割語を削除しましたが、個々のキャラの強さのおかげで映像の力にも助けられて、誰のセリフなのか分からなくなることもなく、きれいにまとめることができました。キャラ設定のために役割語に頼りすぎるのは良くないと学ぶよい機会になりました。字幕はやはり映像ありきなのだと改めて感じました。」(平松裕子さん)

■同映画祭担当 翻訳ディレクターよりひと言

技術的な面から言うと、全編を通して一切の装飾を排して力強い言葉で短く訳出する、まさに“質実剛健”な字幕が仕上がっています。また字幕の技術以上に、作品の魅力やメッセージを伝えたいという翻訳者の思いが字幕の一つひとつにたくさん詰まっています。字幕と歌曲が渾然一体となって、見る人をこの作品の世界に引き込んでくれることでしょう。ぜひシアターで楽しんでいただきたい作品です。(MTCディレクター 先崎進)

字幕は最終段階で、役割語の見直しと字数制限の変更により、さらに言葉を精査するためにチームで全体の見直しをするうちに、完結で統一感のある字幕になったという。ぜひ、歌詞、一人称、役割語などさまざまなポイントにも注目して観てほしい。

◆第32回レインボー・リール東京〜東京国際レズビアン&ゲイ映画祭〜

2025年6月21日(土)〜2025年6月22日(日) ユーロライブ

2025年7月12日(土)〜2025年7月13日(日) 東京ウィメンズプラザホール

公式サイト: https://sites.google.com/view/rainbowreeltokyo

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】 ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

これがイチ押し、アメリカン・ドラマ 第128回 “The Studio”

“Viewer Discretion Advised!” これがイチ押し、アメリカン・ドラマ Written by Shuichiro Dobashi 第128回 “The Studio”

“Viewer Discretion Advised”は海外の映画・テレビ番組等の冒頭で見かける注意書き。「バイオレンスやセックス等のコンテンツが含まれているため、視聴の可否はご自身で判断して下さい」という意味。

今、アメリカ発のテレビドラマが最高に熱い。民放系・ケーブル系に加えてストリーミング系が参戦、生き馬の目を抜く視聴率レースを日々繰り広げている。その結果、ジャンルが多岐に渡り、キャラクターが深く掘り下げられ、ストーリーが縦横無尽に展開する、とてつもなく面白いドラマが次々と誕生しているのだ。このコラムでは、そんな「勝ち組ドラマ」から厳選した、止められない作品群を紹介する。VIDEO ハリウッドを笑い飛ばすゴージャスな爆笑コメディ! マーティン・スコセッシを裏切った男! 間違いなくセス・ローゲンの代表作! 本ブログ第101回参照 )のシーズン2で主人公ジョエルのセラピストを演じた。結局は映画愛を謳うドラマだった! 本ブログ第83回参照 )、“The Boys”(本ブログ第63回参照 )とそのスピンオフなど多くの映画・ドラマを手掛けてきた。’58年東京生まれ。日本映像翻訳アカデミー第4期修了生。シナリオ・センター’87年卒業(新井一に学ぶ)。マルタの鷹協会会員。’99年から10年間米国に駐在、この間JVTAのウェブサイトに「テキサス映画通信:“Houston, we have a problem!”」のタイトルで、約800本の新作映画評を執筆した。映画・テレビドラマのDVD約1300本を所有。推理・ハードボイルド小説の蔵書8千冊。’14年7月には夫婦でメジャーリーグ全球場を制覇した。

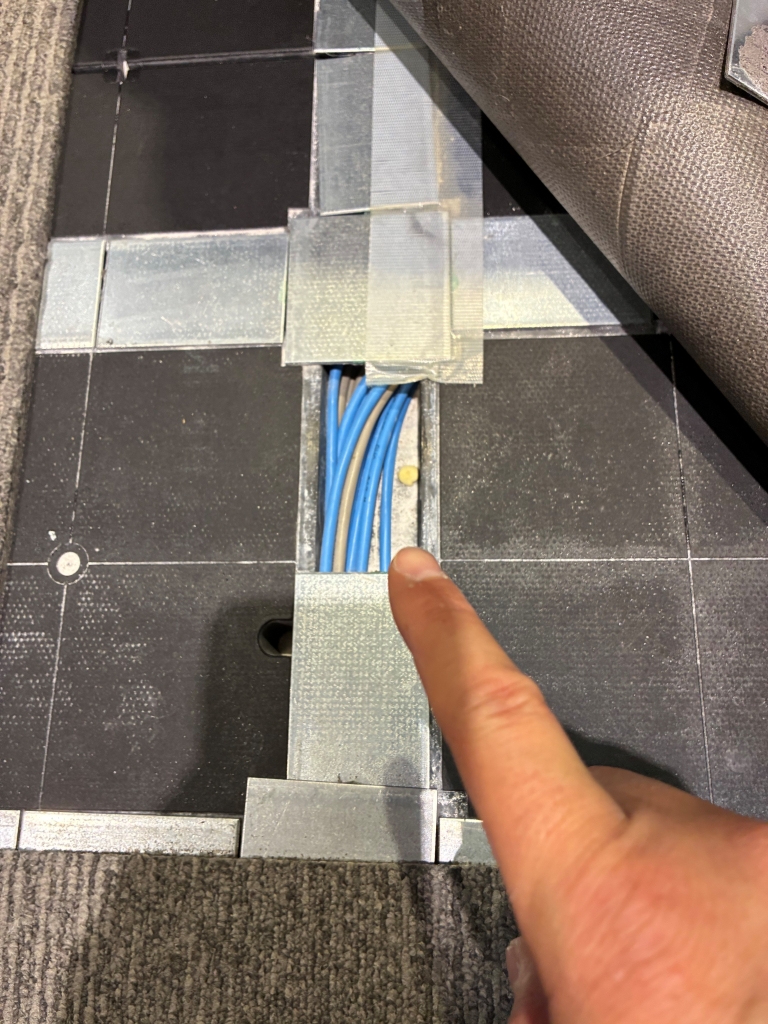

【取り組み】ISMS災害訓練の実施

6月12日、ISMS災害訓練の一環として、地震避難訓練を実施しました。

「震災のような緊急事態に直面しても、人的資源を保護し、事業を継続させること」を目的に社員16名が参加、避難路図に沿って避難場まで避難しました。

地震(震度5弱)が発生。アラームが鳴り、リーダーの指示に沿って行動。

避難路を確保(ドア、窓の解放)し、揺れが収まるまでデスク下で身を守り、揺れが収まった後、オフィスから非常階段へ向かいます。

非常階段を降り、避難扉を開け外の避難場所へ向かいます。

避難場所で安否確認をし、災害報告をおこないました。

リモートワークのスタッフは緊急連絡網に沿って、安否を確認します。

管理会社や情報収集をしながら、オフィスの安全状況を確認。

オフィスに戻り、被害状況やネットワークや提供サービスの指さし確認。

すべて確認が取れたら、業務継続の決定と終了報告、その後、講師や受講生などへの伝達シミュレーションをおこないました。

今回の災害訓練を通して、実際に地震がおこった際の具体的な行動の流れをあらためて確認することができました。

2025年5月オープントライアル(英日・日英)合格発表

◆2025年5月英日 オープントライアル合格者発表

合格7名、次点32名です。

■合格者

JOP027

■次点

JOP002

以上

◆2025年5月日英 オープントライアル合格者発表

合格4名、次点6名です。

■合格者

EOP001

■次点

EOP002

以上

※※従来の「Q&Aセッション」を廃止し、 あらたに受験者全員に「ポイント解説」資料を配布しております。 送付日は「結果発表」の1週間以内を予定しています。 詳細は、下記をご覧ください。※※

https://www.jvta.net/mtc/trial-new-rule20200219/

◆【2025年度 前期】トライアルスケジュール

https://www.jvta.net/mtc/202504-trial-schedule/

【映画鑑賞で難民問題を支援】世界難民の日にJVTAが字幕を手がけた2作品が上映

6月20日は世界難民の日(World Refugee Day)。紛争や迫害から逃れることを余儀なくされた人々の苦境に立ち向かう勇気を称える日として、毎年この日には、難民支援についての理解を深めるためのイベントや取り組みが世界で行われている。日本ではこの日、過去の難民映画祭の上映作品『ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦』と『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~』が上映される。いずれも日本語字幕をJVTAの修了生が手がけた。

JVTAは2008年から難民映画祭を字幕制作で支援しており、これまで多くの修了生がプロボノ(職業の専門性に基づく知識や経験などを生かして行う無償の社会貢献活動)で協力してきた。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、世界で紛争や迫害で家を追われた人の数は約1億2000万人を超え、その中には1490万人もの子どもたちが含まれるという。難民という立場に置かれるということはどういうことなのか。日々どのような日常を送っているのか。当事者の目線を追うドキュメンタリー作品を翻訳し、日本語字幕を通して彼らの想いを伝えることは、映像翻訳者ならではの支援のカタチとなっている。

◆世界難民の日 チャリティオンライン上映

『ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦』

開催日程:2025年6月20日(金)世界難民の日~7月31日(木)

参加費 :寄付つき観賞、または、無料観賞から選択

https://www.japanforunhcr.org/appeal/charity-screening

『ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦』Gustavo Dudamel smiles as he wraps up Encuentros performance in Palacio de Bellas Artes. Date: 20180304 Location: Mexico City Photographer: The Gustavo Dudamel Foundation / Gerardo Nava

この作品は2023年の第18回難民映画祭で上映されたドキュメンタリー。映画祭上映時に、JVTAの翻訳者9名がチームで字幕を制作した。主人公は、ベネズエラ出身の世界的指揮者、グスターボ・ドゥダメル氏。世界各地で未来ある子供たちに演奏を指導し、支援を続けている。しかし、祖国ベネズエラ全土で大規模な反政府デモが起こり、国外に逃れる人が急増。自らも国外での演奏活動から帰国できなくなり、各国の演奏会も中止が相次ぐ事態に。それでも彼は、新たな仲間と楽団を起ち上げ、音楽の力で人々に希望を与え続けていく。

※字幕翻訳者(50音順)

押川 真由子さん 、川瀨 綾乃さん 、杉田 訓子さん 、砂川 絵美さん 、永井 美紅さん

牧 千草さん 、茂貫 牧子さん 、薮田 めぐみさん 、綿貫 加奈さん

※映画祭上映時の翻訳チームリーダー、茂貫 牧子さんと川瀨 綾乃さんのインタビューはこちら

『ビバ・マエストロ!指揮者ドゥダメルの挑戦』Gustavo Dudamel conducts A Mi Maestro rehearsal in CorpArtes Cultural Center. Date: 20180627 Location: Santiago Photographer: Diego Araya

今年2025年はドゥダメル氏の来日公演が実現。ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団やロサンゼルス・フィルハーモニックで指揮をとる。演奏会に出かける人はもちろん、会場に足を運べない人もぜひ、このオンライン上映でドゥダメル氏の音楽に注ぐ情熱とその偉業を知ってほしい。

◆6/20 世界難民の日|映画『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~』 特別先行上映@アップリンク吉祥寺

開催日時:2025年6月20日(金)18:40 ~ 20:50

場所:アップリンク吉祥寺

https://unitedpeople.jp/walk/archives/15509

『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~ 』©JEAN DAKAR

2024年の第19回難民映画祭の上映作品。日本語字幕をJVTAの修了生8人が担当し、オンライン配信に加え、初日に六本木ヒルズで行われたオープニングイベントでも上映された。The Walkとは、9歳のシリア難民の少女をかたどった3.5メートルの人形 “アマル” が世界中を旅するアートプロジェクト。戦争、暴力、迫害に苦しむ子どもたちに対する国際社会の意識を高めることがこのプロジェクトの目的で、2021年に始まり、現在までに17カ国166の町や都市を訪れている。映画では、アマルを「主人公」に、トルコ・シリア国境からヨーロッパ各国を横断する旅を追いながら、難民状態にある人たちが直面する世界の実情を映し出していく。ローマ教皇やフランスの欧州議会なども訪ねるが、その道のりは好意的なものばかりではない。作中には実在のシリア難民の少女アシルや、同じくシリア難民のムアイアド、パレスチナ人のフィダも登場し、彼らの「故郷」への思いも詰まっている。

『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~ 』©JEAN DAKAR ※字幕翻訳者(50音順)

大坂 恵子さん、河村 綾音さん 、清家 蘭さん 、栗原 美晴さん

児山亜美さん 、中橋 幸恵さん、森田 朝美さん 、脇本 綾音さん

※翻訳チームリーダー、児山亜美さんの字幕翻訳に関するコラムはこちら

この作品は今年7月11日からアップリンク吉祥寺他で全国順次が決定しており、今回は世界難民の日にちなんだ特別先行上映となる。当日は短編の詩の朗読劇『リスト:彼らが手にしていたもの』(関根光才監督)の上映とトークショーも予定されている。ゲストとして登壇するのは、関根光才監督と日本在住のシリア人で、難民の背景をもつ方々の支援活動も行うアナス・ヒジャゼイさん、そして国連UNHCR協会の山崎玲子さんの3人。ぜひ会場に足を運んでほしい。

◆『ザ・ウォーク ~少女アマル、8000キロの旅~』公式サイト

【関連記事】

◆国連UNHCR協会の公式サイトで、難民映画祭を字幕制作で支援する日本映像翻訳アカデミーの活動を紹介していただきました

◆「2024年の第19回難民映画祭 広報サポーターの公式note」JVTAの修了生3名+JVTA広報メンバーが広報サポーターとして参加しました

Written by 土橋秀一郎(どばし・しゅういちろう)

Written by 土橋秀一郎(どばし・しゅういちろう)