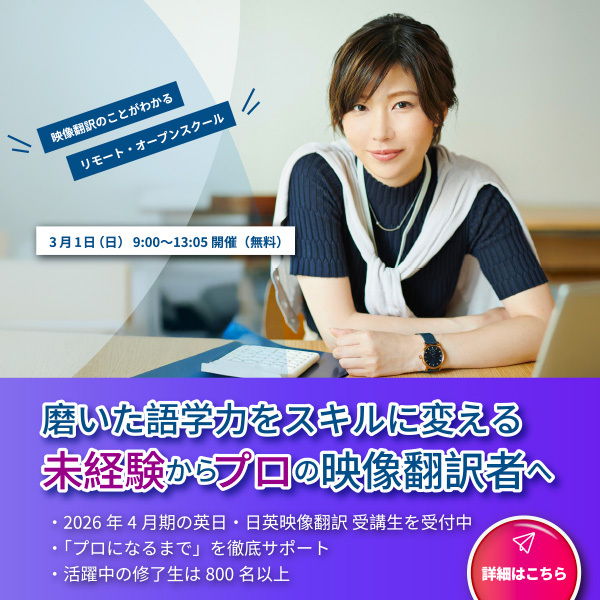

2026年4月期 英日・日英映像翻訳科の受講申込を受付中!ご興味をお持ちの方は3/1(日)のリモート・オープンスクールへ

2025年1月12日(日)より、英日映像翻訳 総合コース・Ⅰの日曜集中クラスを開講中! 最終の受付締切は1/16(木) 字幕、吹き替え、多様なジャンルを学べるJVTAで 映像翻訳のプロを目指す!

日本映像翻訳アカデミー(JVTA)は、字幕・吹き替えの翻訳者として活躍するために必要なスキルを学ぶ職業訓練校です。英語から日本語へ翻訳する英日映像翻訳 と日本語から英語へ翻訳する日英映像翻訳 があり、目的に合わせたコースを選んでいただくことができます。コース修了後、当校独自のトライアル(プロ化試験)に合格すれば、併設する翻訳受発注部門よりお仕事を紹介させていただくので、学んだスキルを実践で生かしていただくことができます。リモート個別相談」 にご参加ください。映像翻訳の世界やJVTAでの学びについて、深く知っていただくことができます。

【こんな方はぜひご参加ください】

英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ コースの詳細は▶こちら その他、コースや入学に関するよくあるご質問は▶こちら 会社概要▶こちら

2025年1月 英日映像翻訳科 日曜集中クラスご検討者向け

リモート個別相談

1月開講 日曜集中クラスをご検討の方は、「リモート個別相談」へお申し込みください。お申し込み後、ご入力いただいたメールアドレス宛にご案内をお送りします。尚、このページで入力いただいた内容はSSLで暗号化されて送信されます。

リモート個別相談では、ご希望の日時で当校スタッフが入学に関するご案内のほか、コース選択や映像翻訳学習・修了後の進路などの不安や疑問にマンツーマンでお答えします。

※映像翻訳のプロとして仕事をする際の目安となる英語力については▶こちら

※入学には「リモート個別相談」の参加が必須です。

【参加条件】

【参加形式】

【動画で解説!】現役受講生が答える!受講にまつわる5つの質問

VIDEO

▶JVTAを動画でもっと知りたい方はJVTAの公式YouTubeチャンネル へ おすすめ動画集

【お問い合わせ】 ▶総合問い合わせフォーム

JVTAは情報セキュリティの国際規格「ISO/IEC 27001:2013」を取得しています。詳しくはこちら

◆【映像翻訳にチャレンジしてみたい方におすすめ】 字幕の基礎を学ぶ「映像翻訳講座」

こちら

おすすめ記事・動画

●これからの映像翻訳者が目指すべき“字幕と吹き替えの二刀流” ●【映像翻訳者のAI戦略】AIにはない「創造力」で、新たな翻訳業界を生き抜く ●動画!【字幕翻訳実況】みんなで字幕翻訳実況【Zoom参加者と一緒に考えてみた】#10 ●動画!「現役受講生に聞いた!Why JVTA?」

3月15日(日)開講!日本語表現力強化コース① 【文章理論と基本演習の講座】 一読で伝わる文章理論・技術を学ぶ

■AI時代にこそ必要とされる「日本語のプロ」

時代は大きく変わろうとしている。AIが自動生成した字幕や、動画ファンが自身の機材で編集した吹き替えがプロの仕事と比較される日は、もう目の前に迫っている。「プロの映像翻訳者が生成した」というだけで、市場が字幕や吹き替えをありがたがる(相応の対価を支払う価値を認める)ことはなくなるだろう。最良の成果物を求める発注者は映像翻訳者にこう問いかけるはずだ。「あなたのようなプロが作る字幕や吹き替えは、他の方法で生成されたものと比べてどこが優れているのですか? 具体的に説明してくだい」。自らの成果物が確かな理論に基づいた技能から成り立っていることを説明できれば、映像翻訳者の仕事は選ばれ、相応の対価が維持されるだろう。しかし、この質問に答えられなければ「プロが作ったものは違うのだ」といくら主張しても相応の対価を維持することはできないだろう。

まさにその通りの時代になりました。ただし、今はまだ「AIが及第点の文章を生成することに世の人々が酔いしれている段階」。「AIにはその日本語が正しく、美しく、読者・視聴者・クライアントの求めに合致しているということを説明できないし、責任も取れない」という致命的な問題に焦点が当たるのはこれからです。

私たちが日常目にする文章を2回以上読み返すことはほぼありません。ネットニュースや新聞、PRのコピー、仕事用の書類はもちろん、映画・海外ドラマの字幕、小説まで、そのほとんどが一度目を通して終わりです。文章の作成者の側にとっては、一度しか読んでくれない“読者”にどれだけ高い質の文章を“提供”するかが問われ、それが社会・業界・社内での評価を決める大きな物差しとなっています。

日本語表現力強化コース ①【文章理論と基本演習の講座】 一読で伝わる文章理論・技術を学ぶ

【受講期間】 2026年3月15日~4月5日 毎週日曜 10:30~12:50【回数】 全4回(3月16日/3月22日/3月29日/4月5日)【対象】

・日本語表現を磨き、映像翻訳やバリアフリー字幕・音声ガイドのスキルを磨きたい方

・あらゆる仕事での日本語ライティング力を上げ、キャリアアップを図りたい方

・プロの翻訳者やライター、コラム執筆者、様々な「書く仕事」を目指す方など

※「日本語表現力強化コース②」受講済みの方が、「日本語表現力強化コース①」を受講されても問題ありません。

※過去に「日本語表現力強化コース①」もしくは「日本語表現力強化コース(2023年9月以前)」を受講されている方は、今期も同様のカリキュラムとなりますためご受講いただけません。

【参加形式】

【受講料】42,900円(税込) 【概要】 こちら

◆日本語表現力強化コースの講師・修了生のインタビューを紹介しています。 受講を検討中の方はぜひご覧ください。詳細はこちら

受講をご検討の方へ:無料説明会を開催 本コース受講をご検討の方に向けた無料の説明会も開催します。より具体的にコースの内容を知りたい方、申込前に色々と質問をしたい方は、ぜひお気軽にご参加ください。

【開催日時】

JVTAの「日本語表現力強化コース」について 「日本語表現力強化コース②【徹底した個別添削の講座】実務を模した課題と添削で魅力的な文章を書く技術を学ぶ(全4回)」 は、徹底した前課題の添削と、講義内での前課題を中心としたフィードバックに主眼を置いた内容です。②では、講義の冒頭から各自の前課題の添削内容のシェアとともに、その表現を生み出した過程・考え方についての確認を通して、受講生一人ひとりに的確な指導・アドバイスを繰り返し行います。また、「読み手にとって魅力的な表現を生み出すスキル」を実際に身につけていただけるよう講義内での自他原稿の加筆修正の時間を設けています。

あなたの「学び直し」と「新たな学び」を全面サポート! コマ単位受講制度

東京校の本科で1コマ(授業)単位の受講が可能

JVTAでは2024年10月より、受講生・修了生の学びをさらにサポートするための「コマ単位受講制度」を開始しました。本制度は東京校とロサンゼルス校の映像翻訳本科、また映像翻訳Web講座の受講生・修了生が、JVTAの最新カリキュラムを1コマから再度受講できるという制度です。

現在は2025年10月期のコマ単位受講の申し込みを受付中です。受講に関する詳細は下記をご確認ください。

【対象者】

・東京校の英日・日英映像翻訳を学んでいる方(いずれのどちらか、または両方)

・東京校の英日・日英映像翻訳を修了した方

・LA校で映像翻訳を学んでいる方

・LA校で映像翻訳を修了した方

・映像翻訳Web講座で学んでいる方 、修了した方

※メディア・アクセシビリティ科(旧バリアフリー講座)、English Clock、日本語表現力強化コースのみを受けた方は対象外とさせていただきます。

【受講可能コース】 こちら <東京校> 総合コースⅠ 総合コースⅡ 実践コース 総合コース 実践コース 【受講形式】 リモート(Zoom)・ご用意いただくもの 【料金】

【制限受講数】 【ルール】

・すでに受けたことがあるコースの授業の取り直し、または受講当時にカリキュラムになかった授業を受けることができます。

・まだ受講していないコースの授業を受けることはできませんのでご注意ください。

例)英日映像翻訳を総合2 まで修了している方が、実践 コースの授業を受ける→NG

日英 映像翻訳を実践まで修了している方が、英日 映像翻訳総合コース・Ⅰの授業を受ける→NG

・受けられる授業が確かでない方は、メールにてお問い合わせください。

宛先:seminar(at)jvta.net ※ (at)は@に置き換えてください。

件名:「コマ単位受講制度について」

・ご希望のクラスが上限人数に達した場合は、曜日もしくは期の変更をご相談させていただきます。

・授業はリモートでの出席が必須です。録画受講は対応しておりませんのでご了承ください。

【申し込み締め切り】 【支払い方法】

※クレジットカードの第三者による不正利用を防止するため、カード発行会社の本人認証サービス(3Dセキュア2.0)のご登録が必要となり、未登録のクレジットカードを支払方法に選択された際は決済できない場合がございます。

【申し込み方法】 【問い合わせ先】

<キャンセルポリシー>

人気の講座や実際に受けた人の感想を聞いてみたい!と思ったら…

【コマ単位受講制度】

※講師の動画や受講生の体験レポートの詳細は画像をクリック

自分にぴったりの授業があるかな?と思ったら…

おすすめの授業を紹介

※詳細は英日・日英各画像をクリック!

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

小説の翻訳を担当

日本映像翻訳アカデミー(JVTA)は、『ロスト・レジェンズ 成長途中の少年』(原題:LOST LEGENDS THE FIXER UPPER)と『ロスト・レジェンズ フリン・ライダーの誕生』(原題:LOST LEGENDS THE RISE OF FLYNN RIDER)の翻訳を担当しました。『ロスト・レジェンズ 成長途中の少年』 『ロスト・レジェンズ フリン・ライダーの誕生』

※受付終了※英語力を生かせる新たな仕事が拡大中!「新・通訳」がわかる、始めるための無料オンライン特別セミナーを開催!

リダイレクト用:https://sites.google.com/jvtacademy.com/la-interpreter-course/seminar

【イベントレポート】JVTAのオールスターが集結!2025年10月期ウェルカムパーティーをリモート開催!

日本映像翻訳アカデミー(JVTA)は毎期、新しく映像翻訳を学び始めた方を迎えたウェルカムパーティーを開催している。

(司会は石井講師&藤田講師)

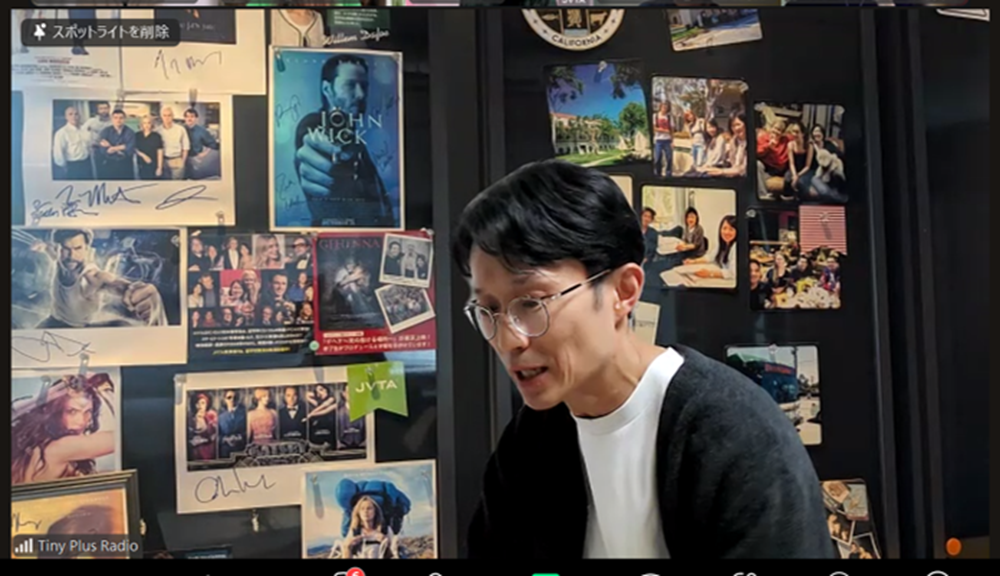

JVTAの取り組みは修了生・受講生から始まった 修了生を招いたトークセッションを実施 JVTAのYouTubeから出張!「Tiny Plus Radio」

(出張版「Tiny Plus Radio」)

コースやクラスの垣根を超えた交流会 名残惜しくもパーティー終了。たくさんの受講生が頑張っているんだと分かった

最後はみんなで記念撮影!

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

様々な題材を通して、適材適所の翻訳力を身につける

日本映像翻訳アカデミー(JVTA)のロサンゼルス校はカリフォルニア州教育局から認可を受けた職業訓練校として、北米在住者や日本からの留学生に向けて映像翻訳・通訳・実務翻訳の授業を提供している。実務翻訳コースでは、医療や法律、様々な契約書や証明書の翻訳などを学ぶことができる。

ロサンゼルス校受講生 ジョーンズ佳代さん

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

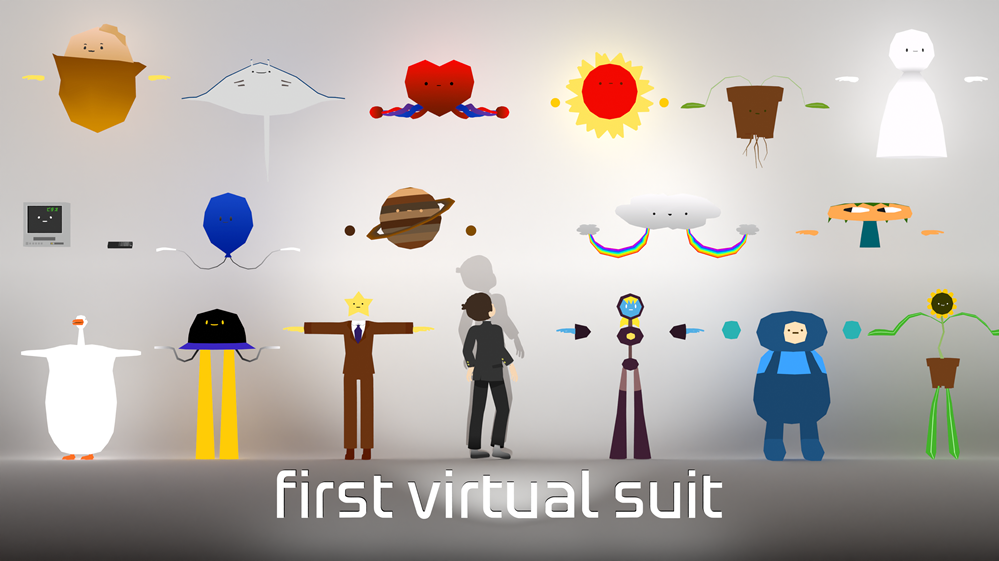

ベネチア国際映画祭に出展!英語吹き替え版でVR映画の“体験”を後押し

毎年8月下旬~9月上旬に開催されるベネチア国際映画祭。カンヌ国際映画祭、ベルリン国際映画祭と並ぶ世界三大映画祭のひとつで、世界最古の歴史を持つ映画祭でもある。そんなベネチア国際映画祭では、2017年よりXR部門「Venice Immersive」が設けられた。本部門では、バーチャルリアリティ(VR)技術だけでなく、あらゆるXRの創造的表現手段を対象としたイマーシブ・メディア・プロジェクトがノミネートされ、その中から賞が授与される。

『First Virtual Suit』は、進路に悩む高校生のケイが主人公。ケイは友人にもらった古いヘッドマウントディスプレイによって導かれた不思議な世界「First Virtual Suit」で、様々なアバターをまとう人々と出会う。彼らのパフォーマンスを通し、自分にふさわしいアバター、そして自身のやりたかったことに向き合っていくというストーリーだ。作品世界に没入するため、字幕ではなく「吹き替え」を選択 翻訳から収録まで、一貫して吹き替え版製作をサポート

(場面写真) 体験展示は盛況!ローカライズの新たな可能性

(ベネチア国際映画祭での体験展示様子)

近年では映画館の座席に設置されたVRヘッドセットを着用して“体験”する「VRコンサート」も増えてきている。字幕がついているものもあり、今後VRを活用した映像体験は世界で盛り上がっていくだろう。映像翻訳者がスキルを活かして活躍できる場は、ますます広がっていくはずだ。

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

アワード番組の翻訳はまるで“祭り”?!第77回エミー賞の字幕翻訳をJVTAが担当

アメリカ時間の2025年9月14日、第77回エミー賞の授賞式が開催された。アワード番組ならではの「緊張感」と「スピード感」 翻訳チームは4グループ体制。テロップ翻訳やチェック作業の専任者も。 新人はベテランの背中を追い、ベテランは初心を思い出すきっかけに ▶こちら

関連記事

日本人俳優による快挙の瞬間を翻訳!エミー賞授賞式

少しのミスも見逃さない!覚悟を持って挑んだ「エミー賞」字幕翻訳

第73回エミー賞 字幕翻訳の舞台裏

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

「幅広い分野について、自分の英語で説明できるようになりたい」ロサンゼルス校通訳クラス受講生インタビュー

インバウンド市場が年々拡大する中、通訳者の仕事が増加している。昨今は国際的な大会議や商談、専門知識が必要な現場での対応だけにとどまらず、観光地を案内する通訳ガイドや会食のサポートなど、通訳スキルは様々なフィールドで必要とされている。

ロサンゼルス校受講生 有久亨子さん クラスメートが使う英語表現も勉強になる 人前で抵抗感なく英語を話せるようになりたい

◆【2026年4月期の受講申込を受付中 ! 】学校説明会を随時開催! 映像翻訳業界の最新情報解説や字幕翻訳の体験ができる無料イベントを開催中。個別の相談も承っております。映像翻訳にご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

![]()