前回、ハワイの神官ヘヴァヘヴァの先祖パアオが、およそ11~13世紀ごろハワイへやって来て、厳しいカプ(生活を規制する厳しい掟)をしいたことを述べました(第86回 ヘヴァヘヴァ (1) )。それ以降およそ500年間、ハワイの人々は厳格なカプの管理下で過ごすことになります。カプを破れば、多くの場合死が待っていたのです。

古代ハワイでは、10月または11月ごろからおよそ4カ月の間、豊穣の神ロノを祀るマカヒキという祭りが行われました。その間は労働や戦いは禁止され、ロノの象徴である白い布が掲げられます。ちょうどその時期に白い帆を揚げてやって来たキャプテンクックの船を見て、ハワイの人々は豊穣の神ロノと思い込み、カプから解放されると歓迎したわけです。これがハワイの人々が西洋の文化に接した、最初の公の出来事でした。(実際は難破船などがカウアイ島付近に流れ着いたりして、それ以前にも何らかの異文化との接触はあったようです)。

その後、カメハメハ大王は白人たちが持ち込んだ武器、船舶、人材などの西洋文化の力を利用して、ハワイ王国の統一に成功します。しかしカメハメハ自身は伝統的な古代ハワイの神を固く信仰し、カフナ・ヌイ(最高位の神官)であるヘヴァヘヴァを、最も信頼するアドバイザーとしていました。

それまで厳しいカプで生活が規制されていたハワイの人々は、外の世界からやって来た新しい文化に接し、機会あるごとに“カプが破られても天罰は下らない”という現実を垣間見ることになります。特に王室のメンバーは、白人たちと接する機会が多く、中でもカアフマヌ(カメハメハのお気に入りの妻)のような思い切った行動をとる人は、白人の男性と共に食事をしたり、女性には禁じられていた食べ物を食したりして、あえてカプを破る行動をとりました。そしてカプを破ったからと言って、天罰が下らないことを身をもって経験したのです。

元来カアフマヌは、男女の差を作っているカプに不満を持っていました。ですから古代ハワイの宗教を厳守していたカメハメハ大王が亡くなると、それを機に聖なる妻と呼ばれていたケオプオラニと共に、カプの廃止を進めます。そのためには、カメハメハ大王の信頼を得ていたヘヴァヘヴァを味方にすることは絶対に必要なことでした。

カメハメハ大王の亡きあと、後を継いだカメハメハ2世リホリホは、当初はカプ廃止を受け入れませんでした。カプはハワイの伝統文化を長い間支えてきた価値観で、それを廃止することは、社会に大きな変革をもたらすこととなります。リホリホ自身が、妻を何人も持ち、アルコールを飲み、伝統的なハワイの文化に浸っていた生活を変えることには、大きな抵抗があったのです。しかし母親のケオプオラニは、食事をするとき男女は同席してはならないという最も象徴的なカプに背いて、リホリホに公の席で一緒に食事をするように命じます。最後はリホリホがその言葉に従ったことで、ついにカプが廃止されたことがハワイ王国全土に宣言されたのです。

それまでカメハメハ大王はもちろんのこと、カメハメハ2世リホリホも、ヘヴァヘヴァのカフナとしての能力を信じ、強力なアドバイザーとして、ことあるごとに指示を仰いでいました。至近距離にいたヘヴァヘヴァは、息子のリホリホには、父親のカメハメハ大王ほどの力量がないことを察知していたに違いありません。

ヘヴァヘヴァに関して代々、カイルア・コナ地方に語り伝えられてきた、こんな話があります。

カメハメハ大王が亡くなった翌年の1820年、宣教師を乗せた船が、ハワイ島のカイルア・コナにやって来ました。実はその数日前に、ヘヴァヘヴァは彼らがやってくること、そしてどの港に入港するかも正確に予知し、王族にこう伝えるように命じたそうです。

「首長よ、新しい神が間もなく、ここにおいでになります」

そして実際に数日後、アメリカからの宣教師を乗せた船が、予言された港へやって来たのです。

ヘヴァヘヴァは実際に、物事を予知する透視能力で船の到来を知ったのでしょうか。

あるいは、港を見晴らせる高台に立っていた人物が、偶然沖に大きな船を見つけ、その存在をヘヴァヘヴァに伝えた、という可能性も考えられるわけです。ヘヴァヘヴァは以前から、キリスト教に関する情報を得ており、いつか宣教師たちがハワイを訪れるであろうと予測していた、いえ、むしろその訪れを待っていたのかもしれないのです。

沖に近づいてきた外国船の情報を得て、ヘヴァヘヴァは自分なりの解釈を加え、それこそが待っていた新しい神を伝えるための船であると、王族に知らせたのかもしれません。それは彼の透視能力のためではなく、それまで積み上げてきた、世界の潮流に対する鋭い彼の知識だったのかもしれないのです。

様々な憶測が考えられる中、確実なことは、ヘヴァヘヴァが実に賢い人物であったということです。彼は伝統的なハワイのカフナではありましたが、世界の動きに対し大変敏感でした。キャプテンクックが1778年にやって来て以来、あるいはそれ以前から白人が様々な形でハワイを訪れ、彼らが違う神を信じ、それが当時の世界の潮流であることを、ヘヴァヘヴァはかなり前から感じ取っていたに違いありません。

〔ヘヴァヘヴァが火をつけたカイルアコナにあるヘイアウ〕 (1970年に復元されたもの) 写真はハワイ観光局アロハプログラムから

カアフマヌがカプの廃止を進めるにあたって、ヘヴァヘヴァに協力を求めたことは確かでした。ただ彼が、大きな権力を持っていたカフナの地位を捨て、先頭を切って伝統の宗教の象徴であったヘイアウ(神殿あるいは寺院)に火をつけるには、何かもう一つ背中を押す大きな理由があったに違いない、それが何であったのかをどうしても突き止めたい。そしてようやく、そのカギとなる文献を見つけたのです。

『Ka’ahumanu also succeeded in winning over Hewahewa, the kahuna nui of the Haloa’e priesty order. In return, the priestly orders were promised the retention of their landholdings and their position within the ali’i. 』

(カアフマヌはカプの廃止を進めるにあたり、カフナの最高位であるヘヴァヘヴァを味方に引き入れることに成功した。その見返りとして、土地の所有権と首長の中での彼の地位を確保することを約束した。…扇原訳)

この文献は、Australian National University Pressから出版された、『Transforming Hawai’i』の中の一文です。

カメハメハ大王の能力に及ばない息子リホリホが王家を相続することによって、今後のハワイ王国の行く末がどうなるかを、ヘヴァヘヴァはすでに明白に察知していたに違いないのです。当時、摂政となったカアフマヌの強い力と、カフナ・ヌイとしての自分の神職の立場を、うまく駆使しようとしたわけです。カプの廃止をすすめようとするカアフマヌに協力し、自らはヘイアウに火をつけ伝統の神々を否定していることを表明。その代償として、ハワイの人々にとって何より大切な土地の所有権、そして自らの社会的立場を確保することを求めたのです。

考えてみれば当然のことでした。私は“カフナ・ヌイ、ヘヴァヘヴァ”という、何となく神秘的なイメージから離れられなくて、なぜ彼がその絶対的な権力を捨てたのか、ということに強い疑問をずっと感じていました。しかし結局彼は、カメハメハ大王亡き後のハワイ社会でいかに生きていくか、という当たり前のことを求めていたわけです。

これが、私が求めていたヘヴァヘヴァの謎解きの最終結論です。古代ハワイの神に仕えていたカフナのへヴァへヴァは、カメハメハ2世となったリホリホの力量不足、そして押し寄せる西洋文化、キリスト教の流れを察知し、カアフマヌが大きな力を持っていた当時のハワイ王国内での自分の立場をいかに確保するかを考え、カプを捨て、カフナ・ヌイを捨てたのではないでしょうか。もしかしたらヘヴァヘヴァは、本心から古代ハワイの文化を否定し、新しい神を信じようとしたのかもしれません。でも、それは誰にも分からないことです。

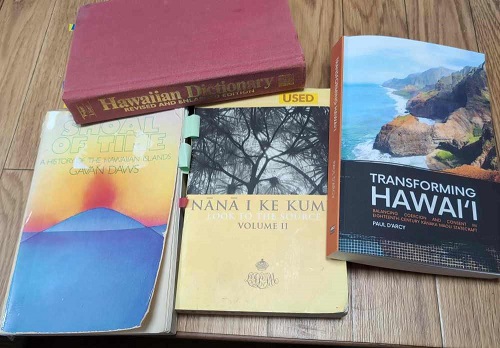

〔頼りにしている本たち〕

参照した書籍

『Shoal of Time』 by Gavan Daws

『Nana I ke kumu』 Look to the source by Mary Kawena Pukui, E.W.Haertig, M.D. , Catherine A. Lee

『Transforming Hawai’i』 Balancing coercion and consent eighteen-century kanaka maoli statecraft By Paul D’arcy Australian National University Press Pacific Series

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘I

バックナンバーはこちら

1820年アメリカから宣教師を乗せた最初の船がやって来た後、古代ハワイはキリスト教という新しい西洋の宗教、新しい神の出現に国中が揺さぶられました。

それまで古代ハワイの人々は、生活の隅々までが厳しいカプ(禁止事項)に縛られていました。その掟を破れば、多くの場合死の刑罰が待っている厳しいカプ。しかしカメハメハ大王が亡くなった直後、彼の妻たち、中でも力を持っていたカアフマヌやケオプオラニなどの女性たちの間から、カプを廃止するという動きがふつふつと沸き起ってきました。それは大王の後を継いだカメハメハ2世をも動かし、ついにカプ廃止の宣言をさせるまでに至ったのです。

そこに現れたのがヘヴァヘヴァ(Hewahewa・・・日本語表記はヘワヘワもあります)という人物です。彼が古代ハワイのキリスト教化に大きくかかわっていたことだけは分かっているのですが、多くの謎に包まれるこの人物は、私にとって神秘の存在でした。彼について、さらにどうしても知りたくなり、今回はこのヘヴァヘヴァという人物に焦点を当てて考えようと思います。

ヘヴァヘヴァは、カメハメハ大王、続くカメハメハ2世の時代を通して、カフナ・ヌイという、カフナ(神官)の中で最高の立場にいました。古代ハワイの神々に仕えたカフナの中で最も力を持っており、カメハメハ大王も頼りにしていた人物が、なぜあるときを境にその立場を捨て、自らヘイアウ(神殿)に火をつけ、ハワイの伝統の神々を否定し、キリスト教に改宗したのか、そこが私の一番の疑問でした。

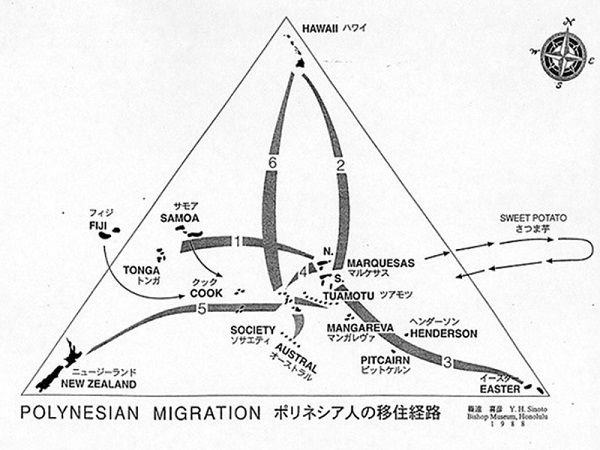

ポリネシア人の移動経路 篠遠喜彦博士の資料より

その疑問を解くにはまず、ハワイの遠い昔に戻らなくてはなりません。

ハワイにいつ頃どんな人々が渡って来たのかには、諸説ありますが、上記のポリネシア人の移動経路を研究した篠遠先生の説では、サモアやトンガから東に移動したポリネシア人(上記図の1)は、マルケサスから北に移動し、紀元500年から700年ごろハワイへやって来たと言われています(上記図の2)。また紀元1000年から1300年ごろにはタヒチとハワイの間に、ダブル・カヌーでの交流があったと考えられています(上記図の6)。

この謎に包まれたヘヴァヘヴァの祖先はパアオという人物で、漁師兼神官のようなことをしていました。彼は11世紀から13世紀ごろの間に、タヒチあるいはサモアからハワイへやって来たと言われています。つまり上記の図の6にあたります。

パアオには仲の悪いロノペレという兄がいました。兄は、ある時大切に育てていた野菜や果物が盗まれていることに気づき、弟のパアオの息子が盗んだに違いないと疑います。パアオはその疑いを晴らすために、息子の腹を裂き兄に見せるのですが、当然息子は死んでしまいました。パアオはそれを逆恨みし、兄の息子を殺してしまいます。ついに国にいられなくなったパアオは追い出され、仲間40人余りを連れハワイ島のプナへたどり着きます。そして最初のヘイアウであるワハウラヘイアウを造り、そこを最初の拠点としました。これらのパアオに関する情報は伝承が主で、研究者によっては神話として扱われることもありますが、彼がその後ハワイに与えた社会的宗教的影響は無視することができません。

もともとハワイの社会の宗教は、穏やかで慈悲深い神々に守られていました。これらの神々は人間と同じように欠点があり、間違いをし、すぐに怒ったりやきもちを焼いたりします。カプもゆるやかで、人間と神の距離は近く、ヘイアウに塀などなくオープンな状態でした。

パアオがハワイへやって来た当時、ハワイ島では首長カパワの悪政に多くの人々が苦しんでいました。そこでパアオは人々を集結してカパワを倒します。住民から信頼を得、首長になるように勧められたパアオですが、彼はそれを固辞し、その代わりにサモアからピリという高位の首長を呼び寄せました。

クーの像(ゲッティンゲン大学民俗学研究所所蔵)

パアオはもともと神に仕える身だったので、タヒチから戦いの神クーを伴ってきました。そして最初に上陸したハワイ島のプナ地域から北部コハラに移動し、モオキニヘイアウを建てました。これはもともと5世紀ごろに、高位の首長が造ったヘイアウでしたが、それをパアオが再建。生贄を奉げるルアキニヘイアウと定め、その後の活動の拠点とし、自らはカフナとして人々の生活の隅々にまで厳しいカプを定めました。

プウホヌア・オ・ホナウナウ国立歴史公園 ハワイ島コナの南にある、プウホヌアヘイアウ アロハプログラムより

ヘイアウは大きく分けて2つあります。一つはプウホヌアヘイアウと呼ばれ、最も有名なのが、ハワイ島コナの南にある、上記の写真です。ここは、カプの掟を破った人たちが、救いを求めてやって来る救済の地で、ここに来れば、カプの罰を免れる、駆け込み寺のような存在でした。

もう1つは、戦いの神クーを祀るルアキニヘイアウで、人間や動物の生贄を奉げる、厳格なカプが定められています。パアオがハワイ島北部コハラ近くに建てたものは、このルアキニヘイアウでした。パアオは、カプの掟を破ったものは火あぶりなどの刑に処すという厳しいカプを定めることによって、人々に強い恐怖心を与え、首長やカフナの権威を確実なものにしました。さらに首長(アリイ)、神官(カフナ)、平民(マカアイナナ)、そして隷属階級(カウア)と、人々を4つの階級に分け、明確な身分制度を定めたのです。

私はこれまで、厳しいカプは最初からハワイの社会に存在していたものだと思っていました。それは大きな間違いで、パアオがやってくる前は、ハワイはアロハの世界だったのです。死の処罰に繋がる厳しいカプ(マナの高い人の影を踏んだだけで死刑になる、男女は同じ席で食事をしてはならない、バナナや豚、椰子の実などは女性が食べることを禁じられていた、他多数)は、最初から存在したわけではなかったのです。(しかし一方で、厳しいカプもマイナス面だけではなく、ある時期の魚の禁漁を定めたりして、環境保全などのプラスの面もありました)。

パアオがハワイにやって来て以来、カプを破った時に受ける天罰や死におびえる生活が500年近く続いたハワイの人々です。いい加減カプの苦しみから逃れたいと思っていたところ、1778年ハワイへやって来たキャプテンクックを、豊穣の神ロノと間違えて、歓待した心境は察するに余りあります。

ロノ神は豊穣や癒しをつかさどる神であり、白い布がその象徴とされています。ちょうどロノ神を祀るマカヒキの祭りの時期に、偶然クックは大きな白い布の帆を上げてハワイへやって来たのです。それをみたハワイの人々が、「ロノ神がやって来た!カプで縛られる苦しい生活から解放される!癒しの神ロノがやって来たのだ!」と大喜びしたのは無理もありません。

(ただその後、キャプテンクックは殺害されることになりますが、その話はここでは割愛します)

〔ロノ神の象徴とされた白い布〕※アロハプログラムより

こうして史実を調べていくと、“そこに起きた事柄には必然性がある。必ず原因となることが存在したのだ”とつくづく思います。ということは、私が謎と思っている、“ヘヴァヘヴァが最高位のカフナの立場を捨て、ある時突然キリスト教に改宗した”ことにも、必然性があったに違いない。私が以前感じたような、『謎に包まれたヘヴァヘヴァ』ではなく、そこには何か確実に原因があったのだろうと思い始めました。

次回は、そんなヘヴァへヴァの謎解きをしたいと思います。

参照した書籍

『Hawaiian mythology』 by Martha Beckwith

『NANA I KE KUMU look to the source volume II 』

By Mary Kawena Pukui, E.W.Haertig, M.D. , Catherine A. Lee

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘I

バックナンバーはこちら

やさしいHawai‘i 第85回 「カアフマヌとカプール」(2)

今回の登場人物

カウムアリイ カウアイ島の王

デボラ・カプール カウムアリイの妻

ケアリイアホヌイ カウムアリイの息子でデボラ・カプールの2番目の夫

シメオン・カイウ カウムアリイの異母兄弟で、デボラ・カプールの3番目の夫

ジョサイア デボラ・カプールとシメオン・カイウの一人息子

オリバー・チェイピン デボラ・カプールの4番目のパートナー

前回(第84回 「カアフマヌとカプール」(1)https://www.jvta.net/co/yasasiihawaii-84/ )は、カアフマヌがどんな変遷を経て亡くなったのかについて述べました。では、デボラ・カプールは、人生の後半をどのように過ごしたのでしょうか。

二人目の夫をカアフマヌに奪われたデボラ・カプールは、その後ワイメアの白い瀟洒な小屋で暮らします。周囲にはキリスト教徒が多く、彼女は宣教師たちから英語の読み書きを学んだ、カウアイ島での最初の一人だったようです。そんな環境の中で1824年、彼女は熱心なキリスト教信者であったシメオン・カイウとの新しい愛を育み、結婚します。彼はカウアイ島の王カウムアリイの異母兄弟で、デボラ・カプールは彼から強い影響を受け、二人はしばらく穏やかで幸せな日々を送っていました。そして1825年12月4日、夫妻はホノルルのカワイアハオ教会で洗礼を受け、キリスト教徒となります。実は同じ日に、同じ教会でカアフマヌも洗礼を受け、エリザベスという洗礼名を受けています。当時ハワイで最も力を持っていたカアフマヌは、キリスト教をハワイに広めるために、各島の首長たちに洗礼を受けることを強く勧めました。この日はデボラ・カプールと夫シメオンのほかに、合計8名の首長たちが洗礼を受けました。

その後デボラ・カプールとシメオンはワイルアへ移り、新しい教会の設立を計画しながら、ジョサイアという息子も生まれ、しばらく幸せに暮らします。しかしその平穏な時も、長くは続きませんでした。1837年にワイルアでの新しい生活が始まって間もなく、夫のシメオンが突然、脳梗塞で亡くなるのです。

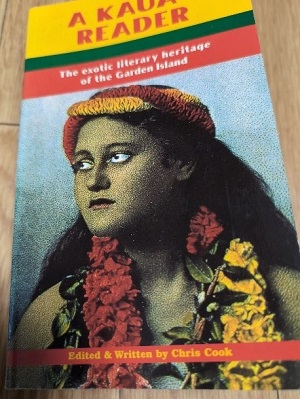

扇原所有の本『A KAUAI READER』 の表紙

デボラは、三たび夫を失うという悲しみを味わうことになってしまいました。彼女が悲しみと混乱の日々を送っていた時、オリバー・チェイピンという若い既婚男性と生活を共にするようになります。これはキリスト教の規範に違反すると、デボラは教会から破門され、さらに彼女が島の人々から大変人気があることをカウアイ島の知事がねたみ、デボラはオアフ島に追放されて、極貧の生活を強いられます。しかし1838年、カメハメハ3世の助言もあり、再びカウアイ島へ戻ることができ、その後教会への復帰もかないました。そして、教会の建設に協力し、キリスト教を広めることに力を注ぎました。

当時は現代のようなホテルなどない時代でしたが、デボラはワイルア川の河口に所有していた大きな家に、島を訪れる多くの人々を受け入れました。この時代では大変貴重なナイフとフォークを使い、珍しい紅茶と砂糖で歓待し、宿泊施設も備えたこの家は、“Deborah’s Innデボラの宿”と呼ばれ、20年にわたり多くの旅人を楽しませました。食事のメニューには、バターやミルクを使い、野生のアヒル料理など、当時カウアイ島ではなかなか手に入らないような材料を使って、旅人を迎えました。しかし1850年には一人息子のジョサイアが亡くなり、その後デボラは島の反対側へ居を移し、そこで惜しまれながら1853年8月、55歳の人生を閉じました。彼女の埋葬された場所は、いまだに知る人はいません。

1852年、ジョージ・ワシントン・ベイツという、旅行作家がカウアイ島を訪れ、デボラ・カプールにインタビューをしています。

『デボラ・カプールは床に美しいマットが敷いてある素敵な石造りの家に住んでいた。彼女の雰囲気は気さくで心地よく、品格があった。とても大柄な女性だが体はしまっており、身長はほぼ6フィート(180センチ)、体重は200~300ポンド(90キロ~135キロ)ほどだろうか。年齢は60歳を超えていたように思う。彼女の会話は大変陽気で楽しいもので、これまでも多くの外国人を親切に受け入れてきたという評判通りの人物だった・・・(扇原訳)』

このインタビューはデボラが亡くなる1年前のものなので、年齢は54歳でしたが、ジョージ・ベイツには、もっと高齢に感じられたのでしょう。

私はこのデボラ・カプールの人生を調べ、彼女のたくましさを思い知りました。何が起きても、何を失っても、彼女は決してあきらめず、前に進んだのです。それはもしかして、カメハメハも手を焼いたカアフマヌよりも、ある意味で強い生き方をした女性だったのかもしれません。

最後に、このDeborah’s Inn (デボラの宿)のその後について。

主を失った建物はあっという間に荒廃するものです。デボラが島の別の場所に居を移してから、このDeborah’s Inn は、たちまち自然の中に埋もれていきました。かつて友人を乗せ、川を下っていったカヌーは土手の近くにさび付いて残されていたそうです。

計画が起こった時、ここはハワイの大切な歴史文化を背負った重要な場所であると、人々から開発反対の声が上がり、長い間論争の的になっていました。しかし1953年、ついにココ・パームス・ホテルが完成。ここがあの有名なプレスリー主演の『ブルー・ハワイ』の映画の舞台になったのです。ハワイ式の結婚式が行われ、庭ではトーチが灯され、大人気のホテルとなり、日本からも新婚旅行に訪れた人々が大勢いました。

画像は『Blue Hawaii(1961) 』Dailymotion より 画像は「Honolulu Civil Beat」のサイトから

しかし大成功を収めたこのホテルも、1992年カウアイ島を襲ったハリケーン・イニキによって大きな被害を受け、加えて火災にもあって壊滅状態になります。それから30年、荒れ果てたままのココ・パームス・ホテルは、ハワイの人々と開発グループとの間でさまざまな変遷を経ますが、ついにハワイの文化・宗教を尊重したうえで再開発をするという歩み寄りが成立。現在2026年のリニューアル・オープンに向け、ホテル再開への計画が進んでいます。どんなトラブルが起きても何とか切り抜け、先へ進む道を見つけ出すこのココ・パームス・ホテル。まるでデボラ・カプールの生きざまのようです。

2026年の完成予定図 Photo Courtesy: IHG Hotels & Resorts

参照した書籍

『A KAUA’I READER The exotic literary heritage of the Garden Island』

Edited & Written by Chris Cook Published by Mutual Publishing

『fragments of Hawaiian History』 by John Papa Ii

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘I

バックナンバーはこちら

◆【英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ 日曜集中クラスを2026年1月開講!】ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 2026年1月からの英日映像翻訳学習をご検討中の方を対象に、リモート・オープンスクール、リモート説明会、リモート個別相談を実施しています。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

やさしいHawai‘i 第84回「カアフマヌとカプール」(1)

今回の登場人物

カウムアリイ カウアイ島の王

デボラ・カプール カウムアリイの妻

ケアリイアホヌイ カウムアリイの息子でデボラ・カプールの2番目の夫

カアフマヌ カメハメハのお気に入りの妻

第80回『カウアイ島最後の王の墓の謎』で、カウアイ島の王カウムアリイの妻としてデボラ・カプールという女性が登場しました。この回では、彼女のさわりだけに触れましたが、その時から私はこの女性が気になり、どうしても彼女がどんな生き方をし、どんな人生を終えたのかを知りたくなりました

ということで、内容がすこし重なるところもありますが、デボラ・カプールをもう少し深く掘り下げながら、様々な繋がりがあるカメハメハ大王のお気に入りの妻カアフマヌと対比しながら考えたいと思います。

デボラ・カプールは1798年にカウアイ島の、おそらくワイメア生まれだろうと言われています。両親が誰であったかには諸説ありますが、当時の歴史学者カマカウによると、両親はともに高位の首長で、カメハメハの妻カアフマヌの遠縁にあたるとされています。

デボラ・カプールは大変美しく、男性を惹きつける魅力を持っていました。身長はおよそ6フィート(180センチ)体重は200~300ポンド近い(約90キロ~135キロ)と、かなりの大柄で、また聡明でもあったので、カウアイ島では注目を集める存在でした。この人物の描写から私の頭にすぐ思い浮かんだのは、カアフマヌの姿でした。彼女も同じように男性を惹きつける美しさを持ち(あのカメハメハがその魅力に引き付けられたくらいです)、大変頭がよく、体格もほぼ同じでした。ちなみにカアフマヌが生まれた年は1768年、または1777年といわれています。となると、デボラ・カプールは少なくとも20歳以上年下ということになります。

魅力あふれるデボラ・カプールは、カウアイ島の王カウムアリイの妻となります。しかしカメハメハ大王が亡くなったあと(1819年)、1821年カアフマヌはカメハメハ2世に命じてカウムアリイをホノルルへ連れ去り、強制的に自分の夫にしたのです。カウアイ島はカメハメハがどうしても制圧できなかった島で、カアフマヌはカメハメハの亡き後、島の王カウムアリイを夫にすることにより、カウアイ島への圧力を強めるという意図があったのでしょう。

カアフマヌはその後1822年8月にグランドツアーを企てました。18世紀前後、ヨーロッパでは貴族の子女が一人前になるために、大陸各地を周遊することが流行したようです。日本で言えば修学旅行、または新婚旅行のようなものと考えていいのでしょう。カアフマヌにとっては、新しいハンサムな夫カウムアリイを、各島の首長にお披露目するための旅行といったものでした。二人は大勢のお供を引き連れ、マウイ島、オアフ島、そしてカウアイ島を回りました。カウアイ島にはカウムアリイの前妻デボラがいます。カアフマヌはカウアイ島を制圧したことを首長たちに示すとともに、当然、自分の力をデボラ・カプールに誇示したいという考えがあったに違いありません。

カアフマヌにはこのグランドツアーで、さらにもう一つの大きな目的がありました。ハワイ諸島の北西には、ニホア島という、神が住むと言われていた島があります。大きさおよそ0.7平方キロメートルのこの島は、紀元1000年ぐらいから先住民が住み始めた形跡はあるのですが、その後忘れ去られていました。ハワイの人々の間では神秘の島と言われ、神話や歌の中の存在となっていましたが、カアフマヌはどうしてもこのニホア島へ、カウムアリイと共に訪れたいと思ったのです。未知の島への新婚旅行という思いだったのか、それともハワイ王国を少しでも大きくしたいという、カアフマヌの野望の現れだったのでしょうか。二人がニホア島を訪れたことを機に、その後1857年、カメハメハ4世の時にニホア島はハワイ王国の一部と宣言されました。

さて、夫を奪われたデボラ・カプールは翌年、カウムアリイと別の妻との間にできた息子、ケアリイアホヌイと結婚します。彼は、父親カウムアリイに次ぐハンサムな男性と言われていました。ところがカアフマヌはまたもや、このケアリイアホヌイを夫とすべく、デボラから奪っていったのです。

カアフマヌはカメハメハ大王の亡き後すぐに、ハワイの社会基盤となっていた『カプ』を廃止しました(『やさしいHawaii 第76回 カアフマヌのたられば』 )。なぜ廃止したかには、さまざまな説があるでしょうが、私は彼女が、女性も男性と同じ権利を持つべきだと望んだためだと解釈しています。それまでの古代ハワイ社会では、女性には男性の持つ特権は与えられていませんでした。日常すべての価値判断のもとになっていたのがカプです。中でもこれまでのハワイの神をも否定したことにより、ハワイの人々のみならずカアフマヌ自身もすがるものがなくなりました。ちょうどその時宣教師の一団がやって来て、まったく新しい神、イエスをハワイに紹介したのです。それはカアフマヌ自身の心に強く響くものがあったに違いありません。また、カウムアリイの息子ケアリイアホヌイを夫にしたのち、カアフマヌは重病に陥るのですが、その時宣教師ハイラム・ビンガムの妻シビルが献身的に看病し、カアフマヌは命を救われます。そんなことも影響したのでしょう。カアフマヌは1825年洗礼を受け、エリザベスという洗礼名を受けました。

カアフマヌはその後キリスト教の教えに従い、生き方を大きく変え、人々から“New Kaahumanu”と呼ばれるようになります。カウムアリイは洗礼前の1824年にすでに亡くなっていたのですが、キリスト教の教えで父と息子の二人を夫にすることは罪であることを学んだカアフマヌは、カウムアリイの息子ケアリイアホヌイを解放し、以降は一人で生活を続けました。洗礼後の彼女はハワイの人々の教育、キリスト教の布教などに貢献し、皆から慕われます。そして1832年6月5日、親しくしていた宣教師たちに囲まれながら、以前から苦しんでいた腸のトラブルが原因で亡くなりました。

カアフマヌは確かに、ハワイ王国を築いたカメハメハ大王でさえも手を焼いたほどの強烈な個性を持った女性でしたが、彼女の強さが古代ハワイをカプから解き放ち、それまで固く閉ざされていた扉を開いたことは確かです。さらにキリスト教を学んだことにより、自分では気づかなかった一面を自覚させられたのかもしれません。ハワイに最初にやって来た宣教師の一人、ルーシー・サーストンは、カアフマヌの変化についてこのように語っています。 『カアフマヌは次第に、謙虚で親切なふるまいをするようになり、宣教師たちに対しても、あたかも自身の子供のように、母親としての愛に溢れたやさしさで接していた。(扇原訳)』

次回は、デボラ・カプールのその後について触れたいと思います。

参照した書籍

『A KAUAI READER』 Edited and Written by Chris Cook

『Shoal of Time』 by Gavan Daws University of Hawaii Press

『Ruling Chiefs of Hawaii』 by S.M.Kamakau Kamehameha School Press

『fragments of Hawaiian History』 by John Papa Ii

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘Iこちら

やさしいHawai‘i 第83回「オプカハイア」

今年の3月、久しぶりにハワイ島を訪れた時のことです。ハワイ島ヒロはおよそ50年前に夫の赴任で2年ほど生活をした場所。当時大変お世話になった日系二世の方々は高齢ですでに亡くなっていますが、その後も三世、四世、そのお子さんたちと、半世紀にわたる嬉しいお付き合いがいまだ続いています。

夕食のあと、コーヒーを飲みながら懐かしい話で盛り上がっていた時、「アツコ、なぜあなたはこの人を知っているの?」と友人の一人が私のクリアファイルを見て尋ねました。そのころ、私は次のコラムに書くため『オプカハイア』について調べ物をしていて、ヒマな時に読もうと資料をファイルに入れて持ち運んでいたのです。その友人は敬虔なクリスチャンでした「オプカハイアという人物は、ハワイで最初にクリスチャンになった人なの。とても大切な人」。私は今回コラムに取り上げようと思っていた人物が、ハワイの人々にとって大変重要な存在であることを、まったくの偶然で知ることになったのです。

さて、前回第81回(https://www.jvta.net/co/yasasiihawaii-81/ )で述べたフメフメは1798年、カウアイ島の王カウムアリイの息子として生まれました。6歳でアメリカに渡って波乱万丈の人生を送り、22歳で故郷ハワイに戻ったあとは、急激に広まったキリスト教に悩み苦しみ、28歳の若さで人生を終えました。

そのフメフメより6年早い1792年、ハワイ島に生まれた少年がいました。幼少期の大変辛い経験を乗り越えた後アメリカに渡り、フメフメとは違ってハワイへ帰ることが叶わないまま、アメリカで26歳の人生を終えました。

似たような人生ですが、この二人の生き方には大きな違いがありました。フメフメはキリスト教に苦しんだ一方、この青年はキリスト教に出会い、新しい唯一の神を知ったことで救われたのです。今回はそんな人生を取り上げたいと思います。

彼のハワイアンネームはオプカハイア、ハワイ島カウに生まれました。カウはハワイ島最南部に位置し、第74回(https://www.jvta.net/co/yasasiihawaii-74/ )で取り上げたハワイの言語と文化に多大な貢献をしたメリー・カヴェナ・プクイ女史の生まれ故郷でもあります。東部には有名なプナルウ黒砂海岸が、西岸にはキャプテンクックが殺害されたケアラケクア湾があります。またキラウエア火山によって他の地域と隔離され、内部には砂漠地帯が広がっています。他の生活圏から遠く離れ、独自の文化を保ってきたカウに対する私のイメージは、乾燥した荒れた地域といった感じでした。

そんな地域に生まれたオプカハイアの両親は平民ですが、母の血筋をたどるとカメハメハの遠縁になるようです。当時カメハメハはハワイ諸島の統一を図り、各地で激しい戦いが勃発。オプカハイアが生まれたハワイ島カウの小さな村でも、戦いが頻繁に起きていました。ある日この村も敵に襲われ、父親は家族を連れて近くの洞窟に隠れます。しかし喉の渇きに耐えきれず、水を求めて出ていったところを敵に見つかり、両親ともに彼の目の前で惨殺されてしまったのです。オプカハイアは生後2~3カ月の幼い弟を背負い、必死に逃れようとしましたが、敵の放った槍が弟に刺さり、そのまま弟は彼の背中で亡くなりました。

両親を惨殺した敵は、まだ10歳ほどの幼いオプカハイアを生かしておいても危険はないと自宅に連れて帰り、一緒に暮らし始めます。オプカハイアにとって両親を殺した相手と暮らすことはどれほど辛いことだったでしょうか。そんな生活が1~2年続いたのち、ケアラケクア湾にあるハワイ島で最も神聖な神殿(ヒキアウヘイアウ)のカフナ(神官)が、彼の母方の叔父であることが分かります。その叔父はオプカハイアを引き取って教育し、カフナとして育てようと試みました。

しかし両親を惨殺され幼い弟も刺殺されたオプカハイアにとって、ハワイは悪夢の地でしかありませんでした。両親も弟もいないこの地は心に安らぎを与えてはくれない、幸せはここには存在しないという思いで、どこでもいい、ハワイから遠く離れた他の地で暮らしたいと、オプカハイアは強い憧れを持ちます。ちょうどそのころ、ニューイングランドからケアラケクア湾を訪れていたアメリカの商船「トライアンフ号」が停泊していました。カフナの叔父や祖母が強く反対したにもかかわらず、オプカハイアはついに未知の世界アメリカへと旅立つ決心をし、ケアラケクア湾を泳いでトライアンフ号に乗り込みます。1809年、オプカハイアは16歳になっていました。

この船には、同じハワイ人のホポオ(Hopoo。のちにトーマス・ホプと呼ばれるようになる)も乗船しており、親しくなった二人はその後も互いに助け合う間柄となります。オプカハイアは船長から、英語名ヘンリー・オボオキアを与えられ、同船していたイェールカレッジの生徒、ハバードから、簡単な英語の手ほどきを受けます。

ついに憧れの地アメリカに到着しましたが、オプカハイアは自分の英語力の不足を痛感し、それを嘆き、イェールカレッジの階段で泣いていました。当時イェールの学生だったエドウィン・ドゥワイトが彼を見つけ、泣いている理由を尋ねると、オプカハイアはこう答えます。「私はもっと学びたいのに、誰も私に教育を与えてくれない」。それを聞いたエドウィンは、親族のティモシー・ドゥワイトに彼を紹介します。彼の学習への熱意は大変真摯なものだったので、その後も次々と教育を得られる良い環境に恵まれました。

ティモシー・ドゥワイトは、イェールカレッジの学長であり、またAmerican Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFMアメリカ海外伝道評議会)の創設者のひとりでした。そして、オプカハイアは英語教育だけではなく、このアメリカ海外伝道評議会を通してキリスト教を学び、深く影響を受けていくのです。オプカハイアのキリスト教への強い思いには、ハワイで両親を惨殺された時の記憶が強く心に残っていたからでしょう。アメリカ在住のハワイの同胞たちに、石や木を神とする古代ハワイの原始宗教は罪であり、唯一の神キリストを信じることに真の幸せが存在するのだと、彼は熱心に説きました。そして1815年4月、自らハワイ人最初のキリスト教徒となったのです。

その後1817年には、アメリカ海外伝道評議会が、フォーリン・ミッション・スクールを設立。初年の生徒は⒓名で、その半数がハワイ人でした。彼らにキリスト教の教育を与えた後故郷へ返し、布教活動を広めさせることがこの機関の目的でした。オプカハイアは農作業などを手伝いながら、各地で積極的に布教活動を行いました。ハワイに生まれ育ち、その後真の神に目覚めてキリスト教徒となったという彼の説教は、布教に大きな力となり、各地で献金を集めるのに大いに役立ったそうです。

〔ヘンリー・オプカハイアの肖像画 ハワイ観光局 アロハプログラムから〕

オプカハイアは180センチ弱の身長で上品で堂々とした風格をしていました。知性に溢れたまなざしにオリーブ色の肌と黒い巻き毛の魅力的な外見を持ち、その性格は優しく穏やかでした。アメリカで共に暮らした人々に対する深い愛情は、ハワイで失った両親や弟への思いが根本にあったからでしょう。

有能だったオプカハイアは、英語のみならずギリシャ語、ヘブライ語も学び、聖書をハワイ語に訳し、将来は故郷のハワイへ戻って学校を設立し、キリスト教の布教に努めたいという大きな夢を抱いていました。

第81回(https://www.jvta.net/co/yasasiihawaii-81/ )に述べたように1820年、満を持してアメリカから最初の宣教師団がハワイにやって来ました。そこにはジョージ・カウムアリイ(幼少の名前はフメフメ)や、オプカハイアがトライアンフ号で知り合ったハワイ人のトーマス・ホプも参加していました。しかしあれほど故郷ハワイへ戻ることを願っていたオプカハイアは、この宣教師団に加わることはできませんでした。彼は1818年、チフスという今ではいくらでも治療方法がある病に倒れ、すでにこの世を去っていたのです。わずか26歳でした。

オプカハイアが亡くなった翌年、彼が生前書き綴った文章や手紙をエドウィン・ドゥワイトがまとめ『Memoirs of Henry Obookiah』という小雑誌を発行しました。そこには彼がイェールカレッジの階段で泣いていた話も綴られ、多くの人々の共感を呼び、世界に広く知られるところとなりました。当時ベストセラーとなったこの本の売り上げは、献金集めにさらなる一役をかったようです。

カウアイ島の王の息子フメフメは、アメリカからハワイに戻ったのち、故郷で急激に広まっていたキリスト教に苦しみ、悪夢に襲われながら28歳で死を迎えました。一方オプカハイアは、ハワイに帰ることを夢見ながら志半ばで病に倒れ、アメリカで死を迎えました。しかし彼にとって死は、親を失った悲しみから救ってくれた神の元へ召されることです。辛い思い出のあるハワイですが、生まれ故郷への思いは強く、友へ残した、26歳の彼の最後の別れの言葉は、故郷への愛「アロハ・オエ」でした。(余談ですが、2012年12月、かのダニエル・イノウエ元アメリカ上院議員が亡くなった時にも最後に「アロハ・オエ」と言葉を残したそうです)

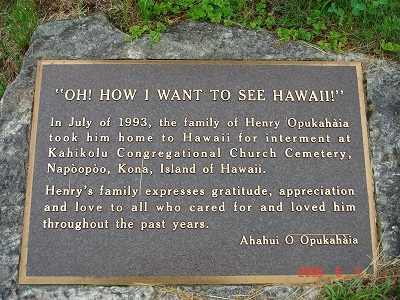

〔ハワイ島ケアラケクア湾にあるカヒコル教会のオプカハイアの墓石〕 https://ja.findagrave.com/ より オプカハイアが亡くなって75年経った1993年、彼の亡骸はアメリカ、コーンウォールの墓からハワイ島のケアラケクア湾にある、カヒコル教会に戻ってきました。その墓碑にはこう記されています。

『OH! HOW I WANT TO SEE HAWAII!

In July of 1993, the family of Henry Opukahaia took him home to Hawaii for interment at Kahikolu Congregational Church Cemetery, Napoopoo, Kona, Island of Hawaii.

Henry’s family expresses gratitude, appreciation and love to all who cared for and loved him throughout the past years. Ahahui O Opukahaia

(『ハワイよ、私はどれほどこの地へ帰りたかったことか!』

1993年7月、ヘンリー・オプカハイアの家族は彼をハワイ島コナ、ナポオポオの、カヒコル・プロテスタント会衆派教会に連れて帰り、埋葬しました。

私たち家族は、過去に彼をいつくしみ愛してくださったすべての人々に、心から愛と感謝の意を表します。オプカハイアの家族)(扇原訳)

〔ハワイ島ケアラケクア湾にあるカヒコル教会のオプカハイアの墓石〕 https://ja.findagrave.com/ より

【参考文献】

・アロハプログラム

〇『Henry Opukahaia A Native Hawaiian(1792-1818)』

By Edwin Welles Dwight

〇『Hawaii‘s missionary saga』 by LaRue W.Piercy

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘I

70年代前半、夫の転勤でハワイへ。現地での生活を中心に“第二の故郷”を語りつくす。こちら

やさしいHawai‘I 第82回 番外編 私がハワイを綴る理由

前回ハワイの歴史の中で、キリスト教の布教によって苦しみ、わずか28年の波乱万丈の人生を終えたフメフメについて(第81回:フメフメの28年の人生 )書き終えた時、私の心の中では次に取り上げる人物はすでに決まっていました。

それなのになかなか書けなかったのです。書けなかったというより、書くことから逃げていたというのが正直なところです。あえて言えば、個人的な言い訳にしかならないようなことが次々と起きて書く気にならず、何となく落ち込んだ状態になっていたのです。しかし、先日、あるきっかけから久しぶりに作家・沢木耕太郎氏の作品を読み返すことになり、その言葉の中に私がハワイの人物について繙く意義を感じることができました。今回は番外編としてそのいきさつをお話ししたいと思います。

落ち込んでいた私に届いたのは、高校時代の仲間でここ10年余り続いている五街道歩きの最終のお誘いでした。東海道から始まり中仙道、甲州街道、日光街道、そして今回は最終となる奥州街道の白河の関を渡るということなのです。五街道全行程でおよそ1500キロ。私は最初の東海道、そして中仙道はちらりちらりと参加し、あとは泊りがけの旅はムリな状態だったので、すべて中抜け。でも最後のシメとして白河の関だけは越えて五街道制覇の気分を味わいたく、思い切って参加することにしました。

メンバーは全部で14人。旗振り役が必要なくらいの大所帯の団体旅行です。そのメンバーの中に、東北の話題を扱っているある新聞社の記者と懇意にしている人がいました。彼が何かの機会に、今回の街道歩きの話をその記者にしたところ、大変興味を持ち、取材されることに。とにかく半世紀も前に同じ高校だった仲間が、こうして10年もかけてひたすら街道を歩いているわけですから、少々珍しいグループと思われたのでしょう。仙台到着の夜、その記者の方も加わって牛タンにビールを飲みながら全員が盛り上がっているなかで、私たちは街道歩きの魅力について、いろいろと質問を受けました。果たして数日後、それをもとにした素晴らしい記事が送られてきたのです。

著者が私物で撮影 その冒頭は、

「途上にあること」。同宿の旅人に「禅とは何か」と聞かれ、作家の沢木耕太郎さんはこれまで通り過ぎた長い道を思い浮かべて、そう答える。著書『深夜特急』にあるトルコでのエピソードだ。(河北新報の「河北抄」からの引用)で始まっていました。

私は久しぶりに作家の沢木耕太郎氏を思い出しました。一番好きな『一瞬の夏』や『深夜特急』は何度読み返したことか。ちょうどそんな時、大学の友人と話す機会があり、彼女から沢木さんの『イルカと墜落』を読んだかと聞かれました。彼女はボランティアでこの作品を点訳したそうです。実はまだ読んでいなかったこの本は、私の本棚の中に並んでいました。「沢木耕太郎が好きなら、面白いから読んでみたら」そんな彼女の言葉がきっかけで、私はしばらく夢中になって沢木耕太郎氏の作品を読み漁りました。そしてこんな文にぶつかったのです。

『――声を持たぬ者の声を聴こうとする。それがノンフィクションの書き手の一つの役割だとするなら、虐げられた者たち、少数派足らざるをえなかった者たち、歴史に置き去りにされた者たちを描こうとすることは、ある意味で当然のことといえる。』…

これは、彼が「浅沼稲次郎刺殺事件」の山口二矢の自決を描いた『テロルの決算』についての、『死ぬ、生きる』と題した短文(文庫本ためのあとがき)の中にあった言葉です。

これを読んで私は、はたと気付かされたのです。「ああ、ハワイの歴史には波乱の人生を送りながらも歴史に埋もれた人たちが多い。私がそこにフォーカスして書きたいと思っている人物、書かなくてはならないと思っている人物は、たくさんいるのだ。私がこのコラムで目指していることは、まだまだ完結していない。途上にあるのだ」と思い出させられたのです。あの沢木耕太郎さんの言葉を読んで、いかに自分が未熟で怠け者であったかを自覚させられたのです。

とにかくもう一度頑張ってみよう。きっかけは何でもいいではないか。そんな気持ちが湧いてきました。そう、フメフメの次に書こうと決めていた人物、「オプカハイア」について、とにかく書き始めよう。

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘Iこちら

◆【英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ 日曜集中クラスを2026年1月開講!】ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 2026年1月からの英日映像翻訳学習をご検討中の方を対象に、リモート・オープンスクール、リモート説明会、リモート個別相談を実施しています。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

やさしいHawai‘i 第81回 フメフメの28年の人生

【最近の私】数年ぶりにハワイへ行くことになりました。今回は長男一家と一緒なので、これまでとは違った楽しみが期待できそう。ハワイ生まれの長男にとっては、生まれ故郷を訪れることになり、お世話になったハワイのおじいちゃん、おばあちゃんのお墓参りが第一の目的です。

登場する人物名

カウムアリイ カウアイ島最後の王

フメフメ 平民の女性との間に生まれた、カウムアリイの長男の幼名

ジョージ アメリカへ発つときに、父カウムアリイがフメフメに付けた名前

カアフマヌ カメハメハ大王のお気に入りの妻

カメハメハの死後、カウアイ島の王カウムアリイを誘拐して強制的に夫にした。

ローワン フメフメをアメリカへ連れて行った船長

コッティング ローワンが2年後にジョージを預けた人物***********************************************************************

当時のハワイに関しては事実確認が困難な点が多く、長男のフメフメに関しても明確な情報をつかむのが難しいところです。それを踏まえたうえで、資料を集めてフメフメの姿をとらえていきたいと思います。

前回(第80回 )、カウアイ島の王カウムアリイには多くの妻がいた、と書きました。調べによると、少なくとも5人いて、彼が20歳の時(1798年)平民の女性との間に生まれたのが、長男のフメフメです。

1804年、このフメフメが6歳※1(4歳、7歳、12歳など様々な情報があります)の時、父カウムアリイは彼を、以前からカウアイ島に出入りしていたアメリカの貿易船船長ローワン(Rowan)に託しました。理由の第一はフメフメにアメリカで英語を学ばせるためですが、当時カウムアリイの妻のひとりが、将来の王位継承の不安材料になると、フメフメをカウアイ島から出すようカウムアリイに働きかけたようです。カウムアリイは、島に出入りしていたロシアやイギリス、アメリカの船長たちと、持ち前の性格で気軽に交流しており、ローワンをすっかり信用してしまいました。そしてローワン船長に、息子の扶養や教育費として、当時の金額にして7~8千ドルを渡したといわれています。

カウムアリイは、島に出入りしていたロシアやイギリス、アメリカの船長たちと、持ち前の性格で気軽に交流しており、ローワンをすっかり信用してしまいました。そしてローワン船長に、息子の扶養や教育費として、当時の金額にして7~8千ドルを渡したといわれています。

ここから、わずか6歳のフメフメの長い未知の旅が始まります。親から離れ、どこへ向かうかも分からず、異国の言葉を話す白人たちの中で全くの異邦人であったフメフメにとって、この旅はどれほど不安で心細いものだったことでしょう。

カウムアリイは、アメリカへ発つ息子のフメフメにジョージという呼び名を付けました。これは憧れの英国王室の名前がジョージであったこと、そして親しくしていたイギリス海軍士官の名前がジョージ・バンクーバーであったのが理由のようです。

さて、ジョージと名を変えたフメフメは、最初の2年間ローワン船長に連れられてアメリカのマサチューセッツで暮らします。ローワンはカウムアリイから多大な金額を受け取ったにも関わらずそれをすべて使い尽くし、手に余ったジョージを学校の教務の仕事をしていた(school keeperとあります。教務のような仕事だと思いますが、教師とある資料もあります)コッティング(Cotting)に預けます。間もなく彼は教務の仕事を辞めて他の町に移り、彼に付いていったジョージは大工見習や農家の手伝いなどの力仕事をさせられました。カウアイ島の王の息子として6歳まで過ごしたジョージにとって、これらの力仕事は大変つらい生活だったに違いありません。

コッティングと共に6年近くを過ごしたジョージは、何とか故郷のハワイへ帰る道を探ろうと、ついに彼の元を離れます。その後1815年、アメリカ海軍に籍を置き、地中海などへも航海し、戦争にも加わって大けがをする経験もしました。ジョージはこの間、自分を『Prince George』と名乗っており、自分がカウアイ島の王の息子であることを、一瞬たりとも忘れたことはなかったようです。いつか故郷に戻れば、父の跡を継ぎ、いずれ自分は王となることに、何の疑問も感じていませんでした。

そして1816年春にアメリカに戻り、American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFMアメリカ海外伝道評議会)の庇護を受けるようになります。ジョージは18歳になっていました。当時アメリカではニューイングランドを中心に、ハワイやタヒチなどから若者を集め、アメリカ本土でキリスト教を学ばせたのち、再び故郷の国に送り返して布教活動をさせるという、海外伝道への機運が高まっていました。

ここでジョージは、ハワイからやって来た数人のハワイ青年たちに巡り合います。長い間ハワイを離れていたジョージは、カウアイ島の王である父親の名以外のハワイ語をほとんど忘れていたのですが、この青年たちからハワイ語を学び、再び故郷へ戻って王位を継ぐという夢を膨らませていきました。

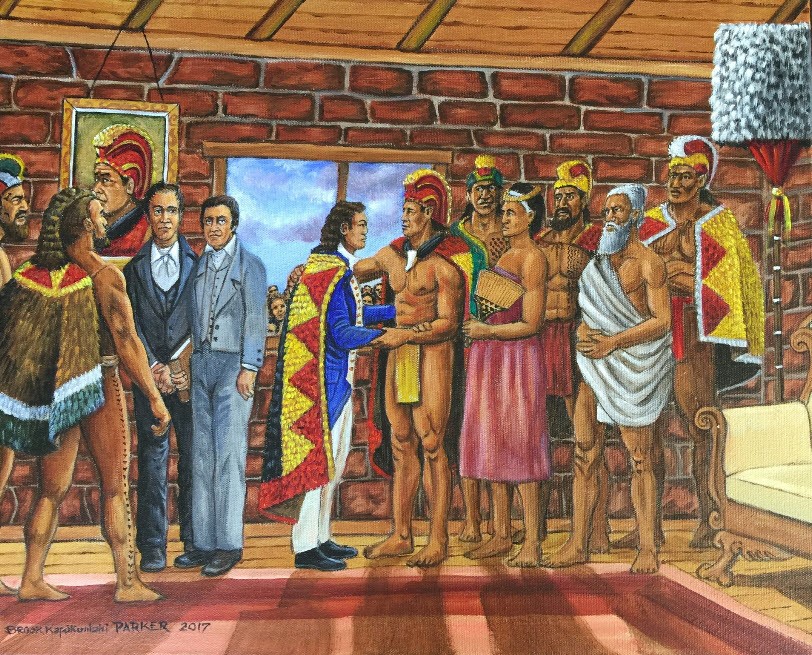

その夢がついに叶う日がやって来ます。ハワイへ向けた初のキリスト教宣教師団は1819年ボストンを出発し、南アフリカのケープホーン岬をめぐり、半年をかけた大変な旅の末、ようやく翌年ハワイに到着しました。そしてその宣教師と共に送られてきた4人のハワイの青年たちの中に、ジョージがいたのです。3人の青年はハワイでのキリスト教布教のために、すでに洗礼を受けていましたが、ジョージはキリスト教徒になることに依然躊躇していました。

Brook Kapūkuniahi Parker ’s 2017 painting of the “Father and Son Reunion”

「父と息子の再会」 2017年Brook Kapukuniahi Parker の作品

〔ジョージが父親カウムアリイと再会した時の様子を表わした絵。中央で手を取り合っている右側が父カウムアリイ、左がジョージ〕

父のカウムアリイは、息子ジョージがアメリカで死亡したという情報を受けていました。彼の生存を諦めていたカウムアリイは、16年ぶりに思いがけず息子に巡り合うことができ、心から喜んだのは、言うまでもありません。

ジョージはハワイへ戻ると、自分の名前を再びフメフメに変えました。彼は6歳まで過ごしたかつてのカウアイ王国に憧れ、幼少時のハワイでの生活の復活を夢見て、当時の幼名を使うことにしたのです。16年もの間の大変辛いアメリカでの生活ののち、夢に描いたカウアイ島の王である父親カウムアリイとの再会を果たしたジョージでしたが、喜びもつかの間、彼の本当の悲劇はここから始まるのです。

ハワイ王国は、1819年カメハメハ大王が亡くなります。その後彼のお気に入りの妻カアフマヌが、事実上カメハメハ大王没後の実権を握ります。彼女はこれまでの社会や宗教の基盤となっていたカプ制度を廃止し、ヘイアウ(神殿)を取り壊したため、人々は頼るものを失っていました。

1820年宣教師団がハワイへやって来たのは、ちょうど人々の心が真空状態になっていた時でした。キリスト教の影響を受けたカアフマヌ(第76回 )やケオプオラニ(第77回 )など多くのハワイの王族は、古代ハワイの伝統的宗教に代わる、新しい神に出会います。ジョージの父カウムアリイもその一人でした。こうしてハワイの社会は、たちまちキリスト教によって大きく変革してしまったのです。

ジョージ改めフメフメは、そんなハワイ社会が変わっていくのを目前にして、大きな戸惑いを感じます。帰国後間もなく、洗礼を受けクリスチャンになりはしたものの、フメフメは、急激に広まった厳しいキリスト教の規律に我慢ができず、堕落した白人たちと一緒に酒を飲み、ギャンブルにふけりました。

1821年には頼りにしていた父カウムアリイがカアフマヌに誘拐されてオアフ島に移り住み、フメフメはカウアイの王となる夢を完全に失います。しかし父カウムアリイもまた、期待をかけていた長男フメフメの生活が堕落していくのを知り、絶望を感じたのです。そして1924年死を迎える時には母国カウアイ島への執着を失い、カウアイ島の所有権をすべてカメハメハ2世に譲り、フメフメには何も残しませんでした。カウムアリイが自分の墓を、カウアイ島ではなく、マウイ島のケオプオラニのそばに置いてほしい、と遺言を残した(第80回 )理由の一つが、ここにあったのだと、私は思います。

フメフメは、父親のカウムアリイがカウアイ島の権利をすべてカメハメハ2世に譲ったことに対し、当然不満を持ちました。そして同じように不満を感じた首長たちと共に、カメハメハ王家に対し謀反を起したのです。しかしフメフメ達に勝ち目はなく簡単に敗北し、反乱軍の一部は殺され、一部は山間部へ逃げ込みました。2週間ほど後、追手によって山の中で発見されたフメフメは、ほとんど何も身に着けていず、手にはラム酒が入った竹筒を持ち、心身ともに疲弊していたそうです。ホノルルに連行されたフメフメはおよそ2年後インフルエンザに罹り、最期は悪魔に襲われる恐ろしい悪夢の中で苦しんで亡くなったということです。

フメフメの人生はわずか28年で終わりを迎えました。6歳までは王位を継ぐという、輝かしい未来が待っていました。その後未知の世界アメリカに送られ、16年の厳しい生活の末、やっと母国に帰って来た時には、憧れていた幼少時のハワイはすでに消失していました。彼はキリスト教によって大きく変わってしまった社会に適応できず、自ら死に向かっていったように思います。悲しい人生、と言ってしまえばそれまでですが、歴史の大きなうねりの陰には、こうして消えていった人生が数多く存在するのだろうと思います。

参考資料

●『A narrative of five youth from the Sandwich islands, viz. Obookiah, Hopoo, Tennooe, Hahooree, and Prince Tamoree, Now Receiving an Education in This Country』

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101078190426&seq=7&format=plaintext

●『Shoal of Time』 by Gavan Daws University of Hawaii Press

●『ハワイ人とキリスト教』 井上昭洋著 春風社

●『George Prince Tamoree: Heir Apparent of Kauai and Niihau』 by Anne Harding Spoehr Publisher:Hawaiian Historical Society

● 『George Prince Kaumuali’I, the Forgotten Prince』 by Douglas Warne

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘Iこちら

◆【英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ 日曜集中クラスを2026年1月開講!】ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 2026年1月からの英日映像翻訳学習をご検討中の方を対象に、リモート・オープンスクール、リモート説明会、リモート個別相談を実施しています。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

やさしいHawai‘I 第80回 カウアイ島最後の王の墓の謎

【最近の私】昨年の10月から、週1で水泳教室に通い始めました。初級クラスです。バタ足から始めて、もうクロ―ルはOK。今バタフライに挑戦中ですが大苦戦中。でも、何かを学ぶことの楽しさを満喫しています。

登場する人物名

カアフマヌ カメハメハ大王のお気に入りの妻

ケオプオラニ カメハメハ大王の聖なる妻

カウムアリイ カウアイ島の最後の王

フメフメ カウムアリイの長男 後にジョージ・カウムアリイ名付けられる

デボラ・カプール カウムアリイのお気に入りの妻

ジョージ・バンクーバー イギリスの海軍士官

***********************************************************************

今回も、歴史上の確実な情報を集めつつ、想像をたくましくして、自由に人物像を描いていきたいと思います。

前回(第79回参照 )、マウイ島ラハイナにあるカメハメハの聖なる妻ケオプオラニの墓と、カウアイ島の最後の王カウムアリイの墓について述べました。カメハメハと何度か敵対したカウアイ島の王の墓が、なぜ自国の島カウアイ島ではなくマウイ島にあるのか、またカメハメハの聖なる妻の墓の隣にあるのか、その謎を解き明かすことが、今回のテーマです。

それにはまず、カウアイ島の最後の王カウムアリイがどのような人物であったかを知る必要があります。

彼は高位の首長の両親のもと、1778年または1780年(諸説あり)カウアイ島のワイアルアに生まれました。

カウアイ島はハワイ諸島の最北に位置し、当時はロシアを始め多くの外国船が立ち寄りました。イギリスの海軍士官で、北米、ハワイなどへ遠征に来ていたジョージ・バンクーバーは、カウムアリイが12歳前後の時に会っていますが、その時の印象を、『愛そうが良く陽気で、素早い理解力を持っている。素朴で人懐っこいが生来の礼儀正しさを持ち、洗練された雰囲気がある』。そして『顔立ちが西欧人と似ていて、他のハワイ人と比べると肌の色も明るく、整った顔立ち』と述べています。

The Kauai Museum worked with graphic artist, Joe Aragon, and painter,Photo: Mallory Ro e

(カウアイミュージアム所蔵のカウムアリイの肖像画、グラフィックアーティストのJoe Aragonと画家Everyn Ritterの作。Mallory Roe 撮影)

カウムアリイはバンクーバーから英語を話すことを学びました。とても好奇心が旺盛で、学んだ英語で他のイギリス人やアメリカ人の船員たちと交流し、未知の世界への興味をふくらませたのです。

これは全くの私の身勝手な解釈ですが(どの資料にも全く書かれていないことです)地理的に、白人との交わりが多くあったカウアイ島です。当時の社会状況下で、カウムアリイの家系のどこかで、白人の血が混じった可能性があるのではないかと思うのです。(当時のハワイの環境から言えば、ありうる考え方だと思います。島にやって来た船員たちは、土地の女性と交流したいと思う者が大勢いましたし、白人とのかかわりを願った土地の女性も多くいたと思われます)。私は、彼が他のハワイ人と顕著に違う外見であったということは大きな意味を持ち、後の彼の人生を変えた理由の一つになったと思います。

カウムアリイには数人の妻がいましたが、平民の女性との間に最初の男子をもうけ、フメフメと名付けました。ところが妻の一人が、この男子の存在はのちのカウアイ島王位継承に邪魔になると考え、フメフメが6歳になった時、夫カウムアリイに息子を島から出すように要求したのです。カウムアリイ自身も少々英語を話し、アメリカでの英語教育の必要性は感じていたに違いありません。妻にせかされたこともあって、当時カウアイ島に出入りしていた貿易船の船長を信用し息子を預け、かなりの高額になる白檀を渡してアメリカでの教育費用に充てるように託しました。しかし何と言ってもまだ6歳の息子を、見も知らぬ、言葉も分からぬ外国へ、他人の手にゆだねて送り出す・・・私には想像もできません。

その後のフメフメは、思いもよらない人生を送ることになるのですが、それについては次回に書きたいと思います。

当時、カメハメハは他のハワイ諸島を支配下に置きながら、カウムアリイが治めるカウアイ島には手こずっていました。1796年、島への侵略を試みますが、大嵐に遭い船が転覆し、失敗に終わります。その数年後1804年(1803年という説もあります)再びカウアイ島への攻撃を仕掛けますが、今度は流行していた病(おそらくコレラか腸チフスであろうと言われています)に多くの兵士たちが倒れ、またもや不成功に終わり、なかなかカメハメハの完全な支配下となりませんでした。

カメハメハが1819年に亡くなり、その後を継いだカメハメハ2世リホリホは、王妃カアフマヌの指示でカウムアリイを誘拐しホノルルへ連れてきます。権力に貪欲であったカアフマヌは、カウムアリイを自分の夫にして、カウアイ島への支配を確実なものにしようとしたのです。

当時カウムアリイには、デボラ・カプールというお気に入りの妻がいました。カプールは夫カウムアリイをカアフマヌに奪われたあと、夫の他の妻との間に生まれた息子と結婚します。しかしカアフマヌは、このカプールの2番目の夫もホノルルへ連れていき、夫とするのです。

こうして、カウムアリイの人生は、周囲の女性たちによって大きく翻弄されます。その理由は、彼自身の性格が優しくはあったが確固たる強い信念がなかったこと(私の勝手な想像ですが)、それに加え先述したように、彼が際立って白人に近い外見を持ち、ハンサムであったからなのではないかと、私は思うのです。強く賢く美しい、権力欲のある女性たちにとって、カウムアリイは手に入れたい魅力を持った男性だったのでしょう。

カアフマヌに略奪されたカウムアリイですが、カアフマヌの愛を受け入れることはなかったそうです。しかし近くには、カアフマヌの全ての点で対照的な、カメハメハの聖なる妻ケオプオラニの存在がありました。物静かで心優しいケオプオラニと、生来の礼儀正しさと優しさを持ち、洗練された雰囲気のカウムアリイが心を通させたことを想像するのは、そんなに困難ではありません。ケオプオラニは1823年没、カウムアリイは翌年1824年に亡くなっています。お互いの運命の悲しさを語り合ったこともあったのではないでしょうか。(ケオプオラニの人生については第78回参照 )

カウムアリイは「自分の亡骸はカウアイ島に戻さず、マウイのケオプオラニの墓の隣に埋葬してほしい」と遺言を残したそうです。

私の今回のテーマ、「なぜカウムアリイの墓がケオプオラニの隣にあるのか」。この遺言で謎は解明されたかのように思われますが、カウアイ島の王という立場の人物が、最後は自分の島に戻ることなく、単に思いを寄せた女性のそばで休みたいと、果たして思ったのでしょうか。

私はここにはもう一つ、カウムアリイがカウアイ島への思いを断ち切る大きな理由があったと思うのです。それについては次回述べたいと思います。

〔右がケオプオラニと娘のナヒエナエナの墓。左がカウアイ島最後の王カウムアリイの墓〕(写真はハワイ州観光局アロハプログラムから)

参考資料

『A Kaua‘I Reader 』 The Exotic literary heritage of the gaden island by Chris Cook

『Shoal of Time』 A History of the Hawaiian Islands by gavan daws

『Ruling Chiefs of Hawaii』revised edtion by S.M.Kamakau

『The Hawaiian Kingdom 1778-1854 by R.S.Kuykendall University of Hawaii press Honolulu:

『Hawaii A History From Polynesian Kingdom to American State』

By Ralph S.Kuykendall and A.Grove Day

George Prince Tamoree: Heir Apparent of Kauai and Niihau

The Twenty-Fourth Annual Report of the Hawaiian Historical Society

『Kaumualii, The Last King of Kauai』 by John Lydgate

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘ Iこちら

◆【英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ 日曜集中クラスを2026年1月開講!】ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 2026年1月からの英日映像翻訳学習をご検討中の方を対象に、リモート・オープンスクール、リモート説明会、リモート個別相談を実施しています。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

やさしいHawai‘i 第79回 「ハワイの歴史に埋もれたナヒエナエナ」

出典: Google Map

2023年5月28日、マウイ島で最古のワイオラ教会は、創立200年を祝い賑やかに祝賀行事が行われていました。ここには王族の霊廟が祀られています。祀られているのはカメハメハ大王の聖なる妻ケオプオラニ(第78回 )、娘のナヒエナエナや身近な親族など5人、強い影響力を持っていた宣教師のリチャーズなどです。(カメハメハ大王以下主要な王族の墓はオアフ島ヌウアヌの高台にあるロイヤル・モザリアムに祀られています)。

〔右がケオプオラニと娘のナヒエナエナの墓で、左がカウムアリイの墓〕

ここにはさらにもう一人、カウアイ島の最後の首長カウムアリイが祀られています。(カメハメハ大王と血縁関係のない人物が、なぜここに祀られているのでしょうか? 血縁関係がないどころか、一時期はカウアイ島をめぐりカメハメハ大王と敵対していた人物です。この不思議をどこまで解明できるか、次回はこのカウムアリイについて述べたいと思います)

〔マウイ島ラハイナにあるワイオラ教会〕

そんな祝賀ムードからわずか2カ月余り、2023年8月8日、突然の悲劇が訪れました。

火災で見る影もなく燃え尽くしたラハイナの町

〔20年ほど前に宿泊したマウイ島ラハイナ・イン〕

大好きだったラハイナの町。19世紀にはハワイ王国の首都となり、王族がこよなく愛した町ラハイナ。カメハメハ大王の聖なる妻ケオプオラニが最後の地として選んだラハイナ。そしてこの町を舞台に、今回取り上げるケオプオラニの第二子カウイケアウオリ(のちのカメハメハ3世)と、娘のナヒエナエナの物語が展開するのです。

前回(第78回 )で述べたように、カメハメハ大王の聖なる妻ケオプオラニには、3人の子供がいました。第一子はリホリホ(のちのカメハメハ2世)、第二子がカウイケアウオリ(のちのカメハメハ3世)。そして最後の子供、一人娘のナヒエナエナ。かつてのハワイでは子供を養子に出すことは通例でした。そこには王族の子供を養子にすれば、いずれ王位に就く人物の後見人として、権力の一端を握れるという計算もあったことでしょう。しかしケオプオラニは、ナヒエナエナだけは手元に置き、深い愛情をもって育てました。それまで何人もの子供を亡くしていたことを思うと、他人に預けるとナヒエナエナが無事に育つかどうか分からないという不安がケオプオラニにはあったに違いないと思うのです。

その後、体調の悪化と共にケオプオラニは、二番目の夫ホアピリや信頼していた数人の宣教師を伴って、生活の基盤をマウイ島に移します。もちろん娘のナヒエナエナも一緒でした。そして死の間際にハリエットという洗礼名を受けクリスチャンとなったケオプオラニは、1823年9月亡くなります。

同年11月カメハメハ2世は、イギリスの後ろ盾を求めてロンドンへ向け出港します。ところが西欧の病に対し免疫がなかったカメハメハ2世は、はしかに罹病し、翌年命を落とします。

長兄カメハメハ2世の亡き後、カウイケアウオリはわずか10歳でカメハメハ3世となりました。カメハメハ3世と1歳違いの妹ナヒエナエナは、9歳にしてはずいぶんと大人びていて、首長たちは彼女と兄カメハメハ3世との結婚を強く望みました。

兄と妹の結婚は、古代ハワイでは高貴な血筋を純粋に保つために、伝統的に認められていたことでした。多くの首長たちは、ナヒエナエナとカメハメハ3世が結ばれることを二人が幼少のころから願っていました。1824年9月には高位の首長たちが集まり、いよいよこの結婚を勧めようとしましたが、宣教師たちは、たとえそれがハワイの伝統で認められていようと、決して許されることではないと強く反対します。

ナヒエナエナは、幼少のころからフラやメレなどのハワイの伝統に囲まれて生活していました。一方で母親のケオプオラニは、キリスト教を信仰することがどれほど奥深いものであるのか、古来のハワイ信仰の、一体なにが間違っていたのかを十分理解しないまま、ひたすらキリスト教に傾倒していったのです。そんな、キリスト教を強く信仰するようになった母と、常に身近にいたリチャーズなどの宣教師の厳しい指導の下で、ナヒエナエナの心は大きく揺れ動きます。

この時期のナヒエナエナの苦しみは、想像に難くありません。幼いころから慣れ親しんだハワイの文化。それは自由で楽しく陽気で、彼女にとって日々の喜びであったのです。加えて、周囲には兄との結婚を勧めようとする多くの首長たちの存在がありました。母親の死に続く長兄の死で、兄と妹の絆はますます強くなり、互いになくてはならない存在となっていきました。

兄は妹への思いと、幼くして背負ったカメハメハ3世という重さに耐えかね、酒浸りになり乱れた生活を始めました。ナヒエナエナは母の教えに従い、そんな兄を何とか立ち直らせようとしますが、一方では兄への強い思いを断ち切ることができません。同時にそれがキリスト教の教えに反することを本人が十分わかっているだけに、その苦しみは計り知れないものでした。

リチャーズなどの宣教師の必死の説得にもかかわらず、ナヒエナエナ自身が飲酒で酩酊状態になったり、教会の集まりで大声を上げたりすることがたびたび目撃され、ついに1835年5月、ナヒエナエナはキリスト教会から破門されます。それまで親代わりになっていた宣教師のリチャーズも彼女を避けはじめ、孤独の中で心の支えとなる人々を失い、彼女は精神的に混乱と破滅の道をたどるようになるのです。

そんなナヒエナエナをみて、義父のホアピリはリチャーズと話し合い、ハワイ国首相カラニモクの息子、レレイオホク(当時14歳で、ナヒエナエナより6歳年下)と結婚をさせます。

兄カメハメハ3世はこの結婚に強く反対しました。ナヒエナエナは1836年9月出産しましたが、その数時間後子供は死亡。これは夫であるレレイオホクではなく、兄カメハメハ3世との子供であると言われています。精神的に混乱をきたしていたナヒエナエナは、その3カ月後の12月、わずか21年の短い生涯を終えました。カメハメハ3世は彼女の死をひどく悼み、命日をハワイ王国の休日として、その後8年間を彼女の霊廟の近くで過ごしたそうです。

この兄妹の話は、ハワイの歴史にはあまり表には出てきません。マウイ島ワイオラ教会の人々の間では『聖なる娘ナヒエナエナ』として、語られることはあっても、歴史の中に埋もれた存在です。

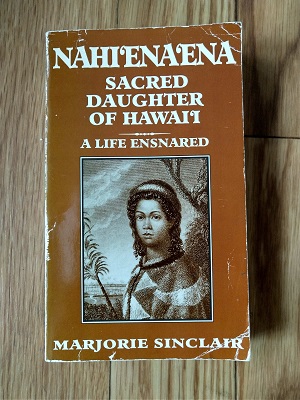

ナヒエナエナに関するものは、私の知っている限りではただ1冊、Marjorie Sinclairが書いた『Nahienaena Sacred daughter of Hawaii』という本が存在します。その序文には下記のようなことが記されていました。

『A major problem in writing about the Princess Nanienaena has been that her history was largely recorded by those not of her race and culture. The data, consequently, present a limited and often biased view.』

『ナヒエナエナについて書く際の大きな問題は、彼女の歴史が、彼女の人種や文化に属さない人々によって記録されてきたことである。その結果、データは限定的で、しばしば偏った見解を示すことになる』(DeepL翻訳による)

これは、歴史や伝記を読むときの大前提として、大変重要なことだと思います。特に今回のナヒエナエナという人物は、古代ハワイの文化からみた姿と、キリスト教の価値観による西欧文化から見た姿は、大きく違うからです。何が正しいか、間違っているかではなく、歴史の内側と外側の両面から見る必要がある。その時代の文化の中で、その人物がどのように人生を生きぬいたのか、それを感じていただきたいと思います。

扇原所有の本

この兄と妹は、現代の倫理観念から言えば、もちろん肯定することはできないことです。ナヒエナエナが10代20代を過ごした1830年代は、依然として力を持っていた古代ハワイの文化を担う首長たちが存在し、それに相対するキリスト教を代表とする西欧文化とのせめぎあいの時代でした。それはナヒエナエナとカメハメハ3世だけの苦しみではなく、この時代に生きた王族たちは多かれ少なかれ、みな押し寄せる西欧文化の波の前に、なすすべがなかったのです。抗しがたい大きな新しい文明の波にのまれていった人々の悲劇が、そこにあったのだと思うのです。

【参照文献】

※『Nahienaena Sacred Daughter of Hawaii』 Marjorie Sinclair著

※ハワイ州観光局アロハプログラム

※https://english.hawaii.edu/marjorie-putnam-sinclair-edel-reading-series/

※https://www.britannica.com/biography/Nahienaena

※https://evols.library.manoa.hawaii.edu/bitstreams/424997b1-0d04-467d-b109-3c326bff06e5/download

※https://imagesofoldhawaii.com/nahienaena/

※https://imagesofoldhawaii.com/nahienaena/

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘ Iこちら

◆【英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ 日曜集中クラスを2026年1月開講!】ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 2026年1月からの英日映像翻訳学習をご検討中の方を対象に、リモート・オープンスクール、リモート説明会、リモート個別相談を実施しています。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

やさしいHAWAI‘ I 第78回 聖なる妻ケオプオラニ(2)

【最近の私】久しぶりにコロナから少し解放された夏休み。次男一家の双子の孫が愛知からやって来て、長男一家と全員集合。近くの回転すしで大いに盛り上がりました。

前回はケオプオラニの、公になっている一般的な情報を紹介しました。しかし、私は何となく不満でした。どの資料を読んでも、ほぼ同じ表面的な内容だったのです。これではまるで、あの血の通っていない肖像画のようなものです。どこかにもう少し“人間ケオプオラニ”について書かれているものがないか、さらに調べを進めていったところ、ある文献に遭遇しました。

ハワイ州には、ハワイ、ポリネシア文化に関する州最大のビショップ博物館があります。そのアーカイブにデビッド・マロの自筆のエッセイが、長い間誰の目にもさらされず保管されており、それをハワイ大学の言語学、および人類学の研究者であるCharles Langlas と Jeffrey Lyon が、発見。マロの手書きのハワイ語を英語に翻訳し、さらに歴史学者のサミュエル・カマカウ、ジョン・パパ・イイ、エスター・モオキ二、文化人類学者のリネキン、そして宣教師の一人リチャーズなどの見解と比較検討し、『David Malo’s Unpublished Account of Keopuolani』というタイトルで、The Hawaiian Journal of History vol. 42 (2008)に掲載していたのです。

以前にも書きましたが、デビッド・マロは、サミュエル・カマカウやジョン・パパ・イイなどと共に、古代ハワイの歴史に関する著名な学者で、初代ハワイ歴史協会の会員でもありました。彼のエッセイが誰の目にもとまらずビショップ博物館のアーカイブに長い間保存されていたこと自体、大変不思議なのですが、私はその内容(英訳された文献)を読んで、衝撃を受けました。実はこれはビショップ博物館が、あえて公にはしたくなかったのではないかとさえ感じたくらいです。

古代ハワイの文化歴史は、現代の我々の感覚では遠く理解できない部分があり、価値観も全く違います。マロは、ケオプオラニの生活のすぐそばにいたし、彼女の教師でもありました。また娘のナヒエナエナに英語を教えていましたから、ケオプオラニの人生を熟知していたことは事実でしょう。そしてマロはそれをエッセイとして綴っていたのも事実でしょう。しかし1842年に彼が書いたこの文献がハワイ歴史学会で公になることを、マロ自身は望んでいなかったのではないかと思うのです。

Attention you people of the association. I’m feeling too ill to attend the conference at which this account of Keopuolani would probably have been presented.

カメハメハは知られているだけで20人前後の妻と呼べる女性がいました。これは特別なことではなく、歴史に登場する国のトップは一般的に、周囲に多くの女性を抱えていました。主な理由は確実に世継ぎを得るためです。ですから、カメハメハに多くの子供がいるであろうことは想像がつきます。ただカメハメハの場合は、たった一つ自分に欠けていた高貴なランクの血筋を強く求めており、ひたすらケオプオラニという、神に近いランクの女性に子供を産ませたかったわけです。

しかし当時は生まれてきた子供が無事大人に成長できる確率は大変低かったのです。新生児を健康に育てる衛生上の知識の欠如、西洋人が運び入れた様々な感染症、そして近親相関を続けてきたことによって、なかなか健全な子供が生まれてこなかった、などの理由が考えられます。世継ぎが生まれても、もしものためにさらにもう一人・・・そんな風に次々に身ごもっても、おそらくほとんどの子供が死産や未熟児となって成長半ばで命を落としたのでしょう。(カメハメハ三世も大変体が弱く、ようやく育ったと言われています)。それにしても人生でこんなに多くの子供を身ごもったということだけでも、彼女がハワイ王国でどのような存在であったかは、容易に推測できます。

今回このマロのエッセイを読んで、私はハワイ王国の華やかなカメハメハ大王の陰で、聖なる妻と呼ばれたケオプオラニの実際の人生を知りました。彼女は人間として、女性として、幸せを感じたことがあったのでしょうか。そんなことが、脳裏から離れませんでした。一般的な情報として、ケオプオラニは病弱であった、とあります。それは当然のことだったでしょう。

ただ一つ、彼女には真の夫と呼べる男性が存在したことは救いでした。彼の名はカラニモクといい、大変有能な人物で、カメハメハ一世、二世そして三世の前半の期間、ハワイ国の首相のような立場でした。言語も達者でビジネスにも長けており、ハワイにいた西洋人に高い評価を受けていた人物です。当時ハワイでは、高位の首長は世継ぎを産んだ妻に、自分に忠実な部下を第二の夫として与えることが一般的でした。そうすれば、反乱を起こされる可能性が低くなるからです。(ただ、なぜかカメハメハはカアフマヌが第二の夫を持つことは決して許さなかったそうです)。ケオプオラニにはカラニモクと同時に、ホアピリという夫もいましたが、宣教師から、夫は一人でなくてはならないと諭され、ホアピリを最後の夫と決めて、死ぬまでともに過ごしました。(なぜカラニモクではなくホアピリを選んだかの理由は、どこにも記されていませんでした。ただカラニモクは大変もてる男性で、妻も大勢いたという記述がありました)。

ケオプオラニは後に体調を崩し、何度か死線をさまよい、ついに45歳でこの世を去りますが、皮肉なことに死ぬ間際に、ようやく生きることへの光をキリストに見出すのです。そして神の御名の下ハリエットという洗礼名を授かり、自分の真実の愛をキリストに奉げると誓いました。さらに、娘のナヒエナエナに自分が今まで従ってきたハワイの宗教は間違っていた、これからはキリスト教の教えに従って生きるようにと、強く言い残しました。ただこのことが、ナヒエナエナに再び悲劇をもたらすのです。

かぐわしい香りのホワイト・ジンジャーの花 私のケオプオラニのイメージの花です 【参考文献】

・アロハプログラム

・https://www.ubcpress.ca/charles-langlas

—————————————————————————————–

やさしいHAWAI‘ I

バックナンバーはこちら

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

◆「JVTAサマースクール 2023」開催!

こちら

◆【英日映像翻訳 総合コース・Ⅰ 日曜集中クラスを2026年1月開講!】ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ! 2026年1月からの英日映像翻訳学習をご検討中の方を対象に、リモート・オープンスクール、リモート説明会、リモート個別相談を実施しています。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。