Tipping Point Returns Vol.31 「一読一聴(いちどくいっちょう)」は正しいか?

マスメディアから情報を得ようとする場合、読者や視聴者は一度しか読まないし一度しか聴かない――。多少の例外こそあれ、そう考えて言葉を紡ぐのがプロの心得だと伝えてきた。私の授業を受けて、私の顔や名前は思い出せなくても「一読一聴」というフレーズは頭に残っているという人もいるだろう。

日本映像翻訳アカデミーを設立する以前、東京・渋谷にあった編集者やライターの養成校で指導を始めた時からだから、もう30年以上になる。時代は移ろってもこの持論が揺らぐことはなく、「ことばのプロ」を目指す人は強く心得るべしと訴え続けてきた。

今にして思えば、冗談のような話がある。最近の授業では「一読一聴」と説いた瞬間に(なるほどね)、(そういうことか)と受講生の皆さんが納得しているのがわかる。そういう空気だから、すぐに指導を次のステップに進めることができる。ところが、2000年の前半くらいまでは、そうではなかった。「一読一聴」の重要性は、多くの受講生に対して一読一聴では伝わらなかったのだ。

スキルやコツを指導する前に、受講生が自分なりに書いた原稿を「第一稿」と呼んでいる。第一稿から一読に難がある部分を例に挙げて「一読一聴」の有効性を説くのだが、少なからずの受講生が(何それ)、(子供が読む文章じゃあるまいし)などと拒絶反応を示した。拒絶こそせずとも(そうなんだ!)、(知らなかった!)と驚く人がほとんどだった。

「一回だけ読めば言いたいことがすーっと伝わる文章を書くのが正しい行為」ということが、当時の日本社会の常識ではなかったのである。私からそう指摘されて「国語の授業ではそんなふうに教わらなかったのに」と、へそを曲げる受講生がいたほどだ。

しかし、当時もプロの書き手や編集者の世界では、「一読一聴」は口に出すまでもない常識であり、不文律であった。日本人の多くは、自らが読み手のときにはそれを求めるのに、書き手になるとその考え方を否定していた。つまり、読み手と書き手、二つの異なる‛人格’を持ち合わせていたのだ。

今、そんな社会的な矛盾のすべてが解消されたわけではないが、「読み手が負担なく理解できるよう書いたり話したりするのが当たり前」という考え方が広く浸透しつつある。さきほど紹介した「一読一聴」を示された際の受講生の皆さんの反応の変化も、その証拠の一つだろう。学校教育の現場でも「文章というのは読み手が努力して読み解くべきもので、解釈できなかったり誤解したりするのは、読み込みが足りない」などという読解力重視の指導は過去のものになりつつあるという。

表題の「『一読一聴』は正しいか?」という問いに答えるならばこうだ。

正しい。正しいどころかマスメディア上での表現か否かを問わず、あらゆるコミュニケーションの場の常識となりつつある。だからことばのプロは、一心不乱に「一読一聴」の技能を追究し続けなければならないのだ。

昨今、このテーマについて語る、言語研究者や教育者、コミュニケーションの指導者らも増えている。その際は「読み手責任」と「書き手責任」という概念が用いられることが多い。

欧米では古くから書き手の責任、つまり「文章は伝わってなんぼ」という考え方が重んじられてきたのに対し、日本ではなぜか読み手に責任があることを前提とする「読解力育成教育」がなされてきた。だらだらと長いセンテンス、無駄で難解な修辞法、(行間は自分で想像せよ)と上から目線で文脈(コンテキスト)の解釈を押しつける不寛容さ、木を見て森を見ずの構成崩壊文(パラグラフの軽視)……。そんな文章が国語の教科書にまで採用され、理解できないのは読解力が未達のせいだとしてきた。そうした教育を受けていれば、書く文章は自然に読み手責任を前提としたものになる。

しかし、ようやく「読み手責任」VS「書き手責任」の議論に決着がついたようだ。今は読み手に責任を委ねるようでは「ことばのプロ」とは言えない。また、書き手責任を強く意識することで、AIと自身の執筆力の差別化が叶う。「どっちが読者をおもんばかり、寄り添った文章を書けるか。書いた文章に責任を持ち続けられるか。勝負しようぜ!」と。

ことばのプロを目指してる人も、プロとして活動している人も、今一度このことについて考えてみよう。そして、学び取った「一読一聴」の技法を矜持としてほしい。

(了)

今回のコラムで思ったことや感想があれば、ぜひ気軽に教えてください。

☞niiraアットマークjvtacademy.com

※アットマークを@に置き換えてください。

☞JVTAのslackアカウントを持っている方はチャンネルへの書き込みやniira宛てのDMでもOKです。

————————————————–

Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)

学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。

————————————————–

Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ

https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/

2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓

https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/

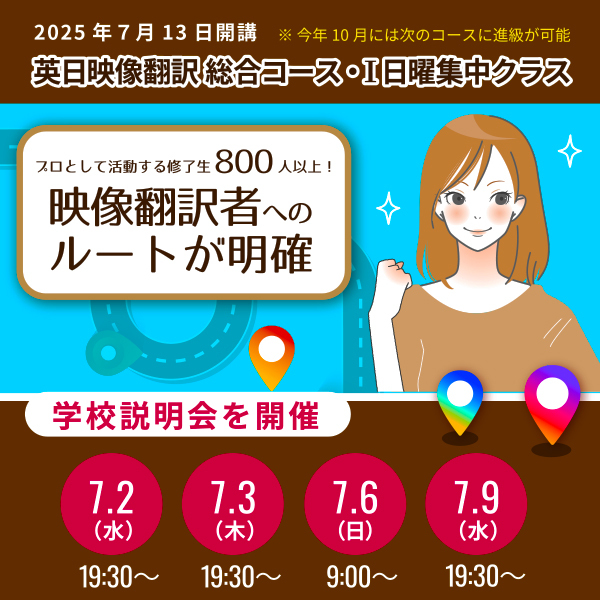

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

Tipping Point Returns Vol.30 Aim for Higher Goals ~高きを仰ぐ~

2025年、皆さんはどのような目標を立てるだろうか。

それは前向きでやる気が湧くようなゴールかもしれない。それでももう一度見直してほしい。私はこう問いたいのだ。「その目標、ちょっと低すぎない?」

これは私自身の猛烈な反省点でもある。ここ数年、仕事上の年間目標にせよ短期目標にせよ、日常生活の目標にせよ、いつの間にか“近いゴール”を設定しがちになっていることに気づいた。例えば「来月までにクローゼットを整理する」とか、「老犬の散歩のコースと時間を短縮する替わりに回数を増やす」とか。(現実的かつ実効性のある目標で、いったい何が悪いの?)と思った人はいるかもしれない。

問題はこうだ。まず、そもそも目標が身近で手軽だという意識から、着手のタイミングを先延ばしにしがちになる。また、目標だけを一点集中で見つめるから全体の調和を見失う。クローゼットは片付いたが古着を詰めたダンボールが部屋の片隅に山積み…。そして最も危険なのは、本当の目的(Aim)を忘れてしまうことだ。老犬の散歩のパターンを変えるのは健康維持と長寿のためだ。必要なのは決めた通りに実行することではなく、日々老犬を見つめ、体調や気候に応じて時間帯や回数を調整することだろう。決めたことを実行するだけという思考停止に陥ると、むしろ老犬の寿命を縮めることになる。

よって正しい目標設定はこうだ。

☞ 「最高に居心地のいい部屋に変える」

☞ 「老犬と一日でも長く、楽しく過ごす」

クローゼットや散歩は数ある手段の一つに過ぎず、目標でもマストと決めつけるものでもない、単なる「To Doリスト」だ。

私のクローゼットや犬の話なんてどうでもいいと思わないでほしい。大事な仕事であっても社会的な活動であっても同じことが言える。今、日本社会に「目標設定とは現実的かつ実行可能なものであるべきだ」という考え方が急激に広がっている。コスパやタイパという価値観がブームを超えて常識になりつつあることも、この潮流上にある現象だと私は見ている。(きっかけはコロナ禍に生じた先行きへの不安感と抑制された行動範囲にあると見ているが、その話は別の機会に譲ろう)

もちろん「手が届く範囲の目標設定」で思い通りの道が開けるならば言うことはない。しかし現実は違う。「頑張っているのに結果が出ない、評価されない」と悩む人は多い。その少なからずの原因が“目標設定の低さ”にあると私は感じている。真面目に生き、仕事に対して真摯に取り組もうとする人ほど、こうした悩みを抱えがちだ。とても悲しく思う。

でも大丈夫だ。問題の解決法はそう難しくはない。目標設定に際し、「Aim for Higher Goals。高きを仰げ」とアドバイスしたい。突飛に聞こえるかもしれないが、これは私の勝手な論ではなく、世界のビジネス研究書などでもよく語られていることだ。

目標を高く設定すると、3つのいいことがある。

まず、それを考えるとワクワクして気持ちがいい。手を動かしていなくても、そのための作業をしていない時でも、達成して周囲に笑顔でがんばったねと言われる自分を想像すればエネルギーが湧き、前向きになれる。

2つ目は、スタートが上手くいく。近くの公園に出かけるのと海外旅行に出かけるのを比べたらよくわかる。前者では何時でも大丈夫、何かあれば家に戻ればいいという油断から、意外に大きな失敗をすることがある。待ち合わせしていた友達が10分の遅刻に驚くほど腹を立てたとか、家の鍵をかけ忘れたとか。一方、後者では念入りに準備をし、健康管理にも気遣い、当然のことながら時間に対して正確に動く。だから気持ちよく進める。

3つ目は、これが一番大事なことだが、失敗が気にならなくなる。むしろ失敗やつまずきをプラスにとらえるマインドが醸成される。目標が遠ければ、到達するルートは様々だ。やってみて上手くいかなくても(この道は行き止まりだな。別の道を行こう)となる。しかも、上司や周囲は高いゴールをしっかり見据えて進む人の失敗を咎めない。「しょうがないなぁ。次がんばろう」で済むか、ケースによっては「失敗は成功の女神だね」などと評価が上がることさえある。

いかがだろうか。共感できる点がもしあったら、2025年の目標を高めに描き直してみてはどうだろう。Aim for Higher Goals。高きを仰ぐ。そうすることで、一歩目の踏み出し方から何かが変わるはずだ。

このコラムを読んでいただいた皆さんの2025年が実り多きものになりますよう、心から願い、応援しています。どうぞ良いお年をお迎えください。(了)

今回のコラムで思ったことや感想があれば、ぜひ気軽に教えてください。

☞niiraアットマークjvtacademy.com

※アットマークを@に置き換えてください。

☞JVTAのslackアカウントを持っている方はチャンネルへの書き込みやniira宛てのDMでもOKです。

————————————————–

Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)

学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。

————————————————–

Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ

https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/

2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓

https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

Tipping Point Returns Vol.29 「一歩の粘り」がキャリアを分ける ~GRITを持つ人、持たない人~

今という時代の特徴の一つは「場」を追い求めやすいことだ。

自分にとって一番居心地がいい「場」、自分が認められて輝ける「場」。ネットの世界にはそうした「場」がたくさん存在しているように見える。そして手を伸ばせばリアルな感触を得ることもできる。

ここではないどこかへ――。そんな小説のタイトルのような生き方を誰もが手にできそうな時代になった。

しかし、それは諸刃の剣でもある。危険だなと感じる理由は2つ。まず、そこはほんとうに願望通りの「場」なのか。ネット上で横行する詐欺サイトのようなものは論外としても、その「場」が自分の見立て通りであるという保証はない。もう1つの心配は「現状への否定癖(ぐせ)」がついてしまうことだ。(上手くいかないのは自分のせいじゃない。この環境、この役割、この処遇、この人たちが悪い)。願望通りに見える「場」が他にあると感じることで、現状の違和感に憤り、ストレスに苛まれることが常態化してしまう。

こう書くと「場」を変えることを否定するのかと感じるだろうか。(動くな、我慢しろってこと!)などと怒りの声が聞こえてきそうだ。しかしそうではない。ほんとうにミスマッチだったり理不尽だったりする状況なら、一分一秒でも早く「場」を変えるのは当然だ。

事実、私自身もこれまでの人生で大きく2回、「場」を変えた。ただ、このコラムを読んでいただいている皆さんには正確にこう伝えたい。「40年の仕事人生で、『場』を変えてしまいたいという思いが湧き上がった経験は無数にある。しかし実際に変えたのは2回だけ」。壁にぶつかっても動かずに粘り、やり抜いたことで得られたものは多い。そしてそれらが今の私を形作っているという実感がある。

今は現状に不満を抱くのとほぼ同時に外の世界の‟桃源郷“が視界に入ってくる。この「場」で上手くいかないならあっちへ移ればいい――。それは最後の手段としては有効だと思う。しかし、壁にぶつかり前が見えないながらももう一歩だけ粘る、やり抜くという特別な期間の特別な機会を失うことでもある。

アメリカの心理学者、アンジェラ・ダックワース博士は「社会で成功する人の共通点は高いIQや才能ではなく、目標に向かう情熱と壁にぶつかっても諦めない忍耐力。つまり、<やり抜く力=GRIT(グリット)>をもっていることだ」と言う。私はこの考え方に強く共感する。

あらゆる分野の成功者に共通する特長は「才能」以上に「GRIT=やり抜く力」だという博士の研究は世界で注目され、著書はベストセラーとなった。継続は力なりとも言い換えられるGRIT。かつて日本では広く重んじられていた価値観だが、いつの間にか「古い、意味がない、我慢は美徳ではなく心を痛める一因だ」などと忌み嫌われるようになってしまった。

しかし、それは社会のある一面からの見方にすぎない。一部の成功する人とその他のそうでない人を見分けられる特別なスコープで世界を眺めたとしよう。明暗を分けるのは、才能やもともとのバックグランドなどではなく「情熱とやり抜く力」である。米国で「天才賞」と呼ばれるマッカーサー賞を受賞したダックワース博士は膨大な研究データをもとにそう呼びかける。

「TEDカンファレンス」のサイトで<GRIT>を検索すると、博士自身がGRITについて6分ほどで説明している動画が見つかる。著書もお薦めだ。

現状への不満や違和感、ピンチは成長の好機でもあると考えたい。一定期間でもいい。この「場」にとどまって改善や課題に一心不乱に向かうモード、つまりGRITを発揮するモードに切り替えてほしい。そうすることで苦しかった「場」が違ったものに変わった経験が、私にはある。そこまで力を尽くしたうえで「場」を変えるのは良しとしよう。それなら成功の確率はぐっと高まるはずだから。(了)

今回のコラムで思ったことや感想があれば、ぜひ気軽に教えてください。

☞niiraアットマークjvtacademy.com

※アットマークを@に置き換えてください。

☞JVTAのslackアカウントを持っている方はチャンネルへの書き込みやniira宛てのDMでもOKです。

————————————————–

Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)

学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。

————————————————–

Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ

https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/

2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓

https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

Tipping Point Returns Vol.28 「先生」になろう ~学び取る力を伸ばす、意外な方法

2024年の目標にまだすき間があるなら「先生を目指し、先生になる」ことを加えてほしい。もちろん職業としての先生ではない。先生と呼ばれるような肩書を目指すことでもない。人間という生き物は、自分の中で育んでいる知識や気づきで心の器がいっぱいになると、誰かに伝えたいという思いが溢れ出す。そこに共有が生まれると自分の人生が少し豊かになった、成長できたという充実感に包まれる。それこそが「先生」になった瞬間だ。このコラムを読んでいる皆さんなら、強く意識すれば必ず叶う目標なのだ。

部下に指導したりプレゼンしたり、学校の後輩や子供にお説教したり勉強を教えたり、昨日観た映画の魅力を友人に説いたり……。日々人と接する場には、常にそのチャンスがある。しかし現実には、多くの人が「先生」にはなれていない。実際に教鞭をとる教師や講師であっても、やっていることは単なるタスクで「先生」とは呼びたくないケースが多々ある。

私には譲れない考え方がある。「良き先生は良き生徒である」ということだ。

「学びたいスイッチ」がいつもオンの状態の人がいる。誰もが認める立派な肩書と地位を手にしていても「学びたいスイッチ」が入りっぱなしで何かを学ぼうとしているのだ。そんな人に出会うと私はうれしくて、心の中で(先生!よろしくお願いします!)と叫んでいる。私自身も(この人から少しでも何かを学び取りたい)という欲求がこみ上げてくるのだ。

お互いが「良き先生」であり「良き生徒」であろうと努力する。私が理想とする人間関係だ。

「先生=生徒」なんて、矛盾しているように聞こえるかもしれない。自分の知識や経験は特別な高みにあるから、それを君らに教えてやるよという姿勢の人が先生で、そうでない人が生徒。それが常識のように感じているなら、今、改めよう。先生と呼ばれていばりくさっている人、目の前の生徒から自分が学ぶことなんてないとうそぶく人には何の魅力もない。この人から何か教わるのも、生成AIで知るのも同じだなと私は思う。つまり、そんな人はほんとうの「先生」ではない。

「自分はまだ生徒で道半ば」という自己評価であっても、その立ち位置だからこそ気づいたり学び取れたりすることがある。それらを整理して準備し、人に伝えようと踏み出せば、その人こそ立派な「先生」なのだ。

JVTAで講師を採用する際に、私が何よりも重視しているのはその点だ。優秀で評価の高いプロであっても「生徒」であろうと努力しているか。つまり「学びたいスイッチ」が常にオンの人であることが第一条件だ。「私にはこんな実績がある。本も書いている。教えたいことも決まっている」」という人は、丁寧にお断りする。それならあなたの本を読めば十分ですというのが私の本音だ。

一方、「講師なんて考えたこともなかった。自分がまだ知りたいことばかりなのに、人に教えることなんてできるのかな」と戸惑う人に対しては、(そんなあなただからこそ「先生」にふさわしいのですよ。受講生に多くのことを伝えながら、あなた自身も授業から多くのことを学び続けて成長してください。一緒に成長しましょう)と心でつぶやき、「ぜひやってみましょうよ!」と背中を押す。

先日、大学生に限定して映像翻訳を指導するコースがあり、3人のJVTAスタッフが講師デビューした。バリアフリー字幕を指導するコースでも、初めての講師にチャレンジしているスタッフがいる。最近まで本科で学んでいたスタッフは「まさか自分が講師になるなんて思わなかった」。

おそらく、慣れた講師の何倍、否、何十倍の時間をかけて準備をし、シミュレーションを重ねたことだろう。立派な講師だった。それでも自分自身は満足することなく、もっと調べればよかった、次はもっと練り上げたいという感想をもらしていた。「先生」を経験したことで、映像翻訳者、ディレクター、バリアフリー字幕ライターとしての自らの成長を実感できたはずだ。

実際に教壇に立つ機会がなくても「先生」になれる機会はたくさんある。会社や学校での発表、スピーチ、誰かに届ける1通のメールでも、考え方しだいで「先生」になれる。私自身そのように努めているし、逆に受講生や修了生から届いたメールから何かを学び、心の中で(ありがとう、先生!)とつぶやくこともある。

JVTAで出会った皆さんが「良き生徒」であることは間違いない。それだけでも得難い資質なのだが、だからこそさらなる成長を期待したい。来年はぜひ意識的に「良き先生」となる時間をつくってほしい。(了)

今回のコラムで思ったことや感想があれば、ぜひ気軽に教えてください。

☞niiraアットマークjvtacademy.com

※アットマークを@に置き換えてください。

☞JVTAのslackアカウントを持っている方はチャンネルへの書き込みやniira宛てのDMでもOKです。

————————————————–

Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)

学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。

————————————————–

Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ

https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/

2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓

https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

Tipping Point Returns Vol.27 ■「てんまるの世界」を旅しよう

「てんまる」とは「、」と「。」。日本語の句読点のことだ。本、漫画、動画のテロップ、パソコンやモバイルで読む情報、街のサイン、店内……私たちは文字に包まれて生きている。そこで、こんな質問をしてみたい。

あなたは「てんまる」、特に文末の「まる」の意味をどのくらい感じ取れているだろうか?

例えば書籍なら「まる」があるのが当たり前と思っている人は、近くの本を手に取って表紙をじっくり見てほしい。タイトルに「まる」はある? 帯の宣伝文(コピー)には? そこが「。」があったり無かったりする世界だということがわかるだろう。

また、漫画好きは知っていると思うが、セリフの吹き出しに「まる」がある作品と無い作品がある。一般的には「まる」が無い印象が強いと思うが、実は、小学館の漫画には、ある。『犬夜叉』(小学館)の吹き出しには「。」があり、『進撃の巨人』(講談社)には無い。

小説はどうか。あるに決まっている? 「ケータイ小説」は無しが基本だということをご存知だろうか。(セリフなどを途中で区切る場合に使うこともある) JVTAが深く関わる動画の字幕は無しが絶対のルール? そうとも限らない。コマーシャルなどに用いる一部の動画に対して意図的に「。」を使うケースがある。街や店舗で目にするポスターやサイン、案内文を意識して見てみると「まる」があったり無かったりする。

つまり、「まる」の有無について100%従うべき決まりというものは存在しないのだ。

なぜあったり無かったりするか。理由は一つしかない。読み手に好印象を与え、理解を深めてもらうためだ。読みやすさ、わかりやすさを演出するためには、使うべきか、取るべきか。「まる」がある文と無い文には、文脈(コンテクスト)において差異が生じる場合もある。例えば、「若者は句読点が大嫌い。上から目線で命令されているみたいだから」という昨今の気運に従うか、無視するか。つまり、字幕翻訳のルールとはまったく異なる理由で「まる」を無しにするのが効果的なケースがあるということ。しかし、その風潮に対して「若者に迎合するな。大人は正々堂々と句読点を使え!」という声もある。(参考:PRESIDENT Online2022/9の記事『中高年は知らない…若者がLINEで句読点がついた文を心底嫌悪する本当の理由おじさんLINEと揶揄されても「だからなんだ?」と言い返すのが大人の仕事』)

「まる」があればメリハリが生まれる、意味の区切りを明確にする、メッセージを強く打ち出せる……。無ければ余韻が残る、読み手に呼びかける感じを演出できる、冷たい印象がない……。下手な説明を書き連ねるより、よほど雄弁だ。

結論はこうだ。

文章の質を高めたい、より強く、魅力的に伝えたいと思ったら、「まる」が必要か不要かについて徹底的に考えよ。なぜ付けたのか(取ったのか)の理由を明確にせよ。テンプレがそうだから、だいたいある(無い)から、そうしろと言われたから…その程度の理由で決めたのなら、AIが書くのと同じだ――。

英日映像翻訳本科の総合コース・Ⅱで私が受け持っている「フリーランスの働き方」についての授業では、プロ化に備えて一般的なレジュメに替わる「自己PRシート」を作成してもらう。提出の義務はないが、チェックを求められれば喜んで応じている。その時、真っ先に眼に飛び込んでくるのが「まる」の使い方だ。箇条書き風に整理した文が多くなるシート。「。」の有無に決まりはない。問題は「なぜ付けた(取った)のか」である。「まる」の使い方に意図を感じ取れたら、そのシートはほぼ合格。一方、統一性がなかったり、迷いが見えたりした場合には、赤入れで修正案を記す。字幕翻訳を学んだ人のシートからは「。」の有無に明確な意図が見える場合が多く、とてもうれしい。

そうした感性を磨くための‟練習帳”は、冒頭で記したように私たちの周りにあふれている。今眼にしている文には、なぜ「まる」がある(無い)のか。その推論が当たりでも外れでも、立ち止まって考えを深めたことは、自身が生み出すことばの品質を高める糧となる。

AIでは決して至らない「ことばのプロ」ならではのアウトプット。それは、そんな努力とこだわりから生まれるのだ。

今回のコラムで思ったことや感想があれば、ぜひ気軽に教えてください。

☞niiraアットマークjvtacademy.com

※アットマークを@に置き換えてください。

☞JVTAのslackアカウントを持っている方はチャンネルへの書き込みやniira宛てのDMでもOKです。

————————————————–

Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)

学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。

————————————————–

Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ

https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/

2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓

https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/

◆「JVTAサマースクール 2023」開催!

~1講座ごとに完結 無料講座多数 何コマでも申込可~

※詳細・お申し込みはこちら

◆【2025年7月 英日映像翻訳 日曜集中クラス開講!】

ご興味をお持ちの方は無料の学校説明会へ!

入学をご検討中の方を対象に、リモートでカリキュラムや入学手続きをご説明します。ご都合・ご希望に合わせてお選びください。

Tipping Point Returns Vol.26 ■「続けること」を楽しもう

修了生や受講生、JVTAに関わってくれた多くの方に毎週届けているメールマガジンが1000号を迎えた。とても感慨深い。ただ長く続いたことを喜んでいるのではない。うれしいのは、私たちスタッフの胸の内に「伝えたいこと、共有したいこと」が存在し続けたことだ。

「継続は力なり」という言葉がある一方で「変化こそが成長」という教えもある。続けるべきか、変えるべきか――。日々の習慣から大きな岐路まで、二者択一を迫られ悩むことは誰にでもあるだろう。続けるか変えるかに悩んだ時、私は自分自身にこう問うことにしている。「思いはあふれているか? 思いが湧き上がりあふれ出しているなら人に反対されても続けよ。湧き上がるものがないなら居心地が良くてもさっさと変えてしまえ」。

長く続けたことを誉められても、顔で笑って胸の内では喜べない人はいる。取り組んでいることに湧き上がる情熱がなく、ただ続けているだけだからだ。一方、心から喜べる人がいる。続いていることに満足しているのではなく、今もなお情熱やワクワク、緊張感が尽きていないことがうれしいのだ。

映像翻訳本科の受講生募集時に、映像翻訳の魅力について話す時間をもらって27年目になる。開校から欠かすことなく優に1000回を超えた。ある時、「同じ話をして飽きませんか?」と聞かれたことがあり、腰を抜かすほど驚いた。そんなふうに感じたことが一度もないからだ。今もセミナーが始まる前に(どんな方々が聞いてくれるのだろう。限られた時間の中で「ことばの仕事の今とこれから」を上手く伝えるにはどう話せばいいだろう)という緊張感に包まれる。以前より伝えたい情報や伝えるべき情報が増えた分、むしろ今のほうがプレッシャーは強い。

もちろん、時代によって話の中味は変わる。「ことばの仕事」を巡る環境が変化しているからだ。以前なら必要がないと伝えたノウハウを「絶対に身につけてほしい」と伝えることさえある。しかし、「道案内をしたい」という私の思いは絶賛継続中だ。この瞬間も溢れ出し、止まることはない。

今、機械翻訳や生成AIの進化を目の当たりにして「英語を勉強しても無駄ではないか?翻訳や通訳、バリアフリー字幕や音声ガイドなど、ことばの仕事はなくなるのではないか?」と考えて学習を止めたり、キャリアプランを変更したりする人が少なくないという。ことばのスキルを学び高めていくことに対する思いや情熱、喜びが見出せず、継続を決断するまでに至らなかったのだろう。間違った選択ではない。そもそものところで湧き出づるものがないことに気づけたことは、幸いだったのかもしれない。

皆さんはどうだろう。機械翻訳や生成AIとどう戦うか、どう組むかについても考える必要はあるだろう。しかし、心の深いところで、(もっとことばを学びたい。それによって自分を磨き、高めたい。人生を豊かなものにしたい)という炎がゆらめいている人がいるはずだ。私はこう伝えたい。そんな情熱を抱く自分を誉めてほしい。誇りを持ってほしい。なぜならその思いは決して間違っていないし、社会にとって今もこれからも必要不可欠なのだから、と。

機械翻訳や生成AIの進化によって「ことばのプロ」に求められる知識や技能、仕事のスタイルには当然大きな変化が起き、対応を求められるだろう。しかし、「ことばのプロ」の必要性はむしろ高まる。そのように見ている識者は少なくない。そうした理論や予測については折を見て論じることにしよう。

最後に、今日綴った話のさらに根底にある、私の職業観を紹介したい。柄にもなく(笑)植物を育てることが好きなのでこんな例えになってしまうが、皆さんへのエールになれば幸いだ。

花が好きなら一鉢の花を大切に育てよう。誰のためでもなく、自分のためでいいから。

美しく咲いたらその花を増やそう。たくさん咲けばもっと気持ちよくなるから。

鉢が増えたら周りの人に分け与えよう。人が喜んでくれたらうれしいから。

もっとほしいと言ってもらえたら計画的に育てよう。これから先も喜んでほしいから。

ほしいと言う人が増えたら、売ろう。そのお金でもっときれいな花を咲かせたいから。

それが仕事というもの。働くということ。

今回のコラムで思ったことや感想があれば、ぜひ気軽に教えてください。

☞niiraアットマークjvtacademy.com

※アットマークを@に置き換えてください。

☞JVTAのslackアカウントを持っている方はチャンネルへの書き込みやniira宛てのDMでもOKです。

————————————————–

Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)

学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。

————————————————–

Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ

https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/

2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓

https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/

◆【映像翻訳にご興味をお持ちの方は今すぐ「リモート個別相談」へ!】

入学をご検討中の方を対象に、リモート個別相談でカリキュラムや入学手続きをご説明します。

※詳細・お申し込みはこちら

Tipping Point Returns Vol.25 ■「社会を思う人になる」が先、「一人前になる」はあと

「社会を思う人になる」が先、「一人前になる」はあと

そう言われたら、皆さんはどう感じるだろうか。「その通り」と素直に受け入れられる人はいるだろう。「いやいや順序が逆。自分の面倒を見ることができない人が社会の役に立てるわけがない」と反論が頭に浮かんだ人もいるだろう。日本で60年近く暮らしてきた私の感覚では「一人前になるのが先」と信じる人が圧倒的多数派だ。その割合は世代が上がるほど高くなる。

1990年代前半、20代半ばで会社を辞めて出版業界や広告業界を飛び回っていた頃の話。広告業界で名の知れたある人物と食事をする機会を得た。その人は50代、大先輩だ。最初は緊張していたが、家族は? 大学では何をしてたの?などと聞かれるようになると気持ちが楽になり、私も本音が口をつくようになった。

「これからどんな仕事をしたい?」

「具体的なことは何も決まっていませんが、故郷の街の発展に役立つような仕事もやってみたいです」

「ほぉ、百年早いね。ここ(東京)で一旗揚げられない人間が、地元の街に貢献するなんて無理。まずは目の前の小さな仕事で一人前になることを考えろ」

この言葉は今も私の心の傷となり残っている。目の前の仕事で一人前とは言えないやつが故郷の街、つまり他人や社会のことを気にするのはちゃんちゃらおかしいと言うのだ。それからというもの、世の中や社会、自分以外の人たちの幸せのことが頭に浮かぶたびにその言葉がよみがえり、(あぁ、今の半人前の自分にはそんなことを願い、行動する資格はないのだ)と考えるようになった。そう、トラウマだ。私はこれを「一人前至上主義者による言葉の暴力」と定義している。皆さんのなかにも似たような経験をした人はいるのではないだろうか。

こんな昔話をしたのはなぜか。結論を言おう。目の前の仕事で一人前にならないと他人や社会には貢献できない――そんな考えは時代遅れの妄想だ。今とこれからを生きる私たちは「一人前至上主義者」の言葉に耳を傾けてはいけない。私のようなトラウマを、人から与えられる必要はないし、人に与えてもいけない。

道半ばでも、道に迷っていても、自分は半人前だと自覚していたとしても、人と社会のことを思い行動する自分を誉めていい。そんな人に出会ったら、その人の年齢や社会的な立場に関係なく共感し、リスペクトすべきだ。理想を語っているのではない。それが新しい時代に求められる「成功に向かう手順」なのだ。

幸いなことに、私は「一人前至上主義」に染まる一歩手前で踏みとどまることができた。おそらく大学の恩師や読んだ本から学んだことが助けてくれたのだと思う。だから、JVTAがまだ数人の社員しかいない超マイクロ企業であった頃でも「難民映画祭」やバリアフリー映画祭、大学や高校教育への無償協力事業には躊躇がなかった。

「財務状況もおぼつかないのにボランティアや寄付なんて本末転倒じゃないか」、「何を格好つけてんの?」。実際にそう言われたことがあるし、今もなくなったわけではない。今年、ウクライナからの避難学生たちと取り組んだ『J-Anime Stream for Ukraine』や、SDGsに関連する海外ドキュメンタリー作品の上映を行った『WATCH 2022 WINTER』に対して、そんなような皮肉を言う人は今もいる。「それってビジネスとして成立してるの? 小さな会社にはもっとすべきことがあるんじゃない?」。

イベントの成果を事業収支の黒字とするならば、「一人前至上主義」に取りつかれた人の眼に主催者である私たちは半人前に映るだろう。支援やボランティアというものは財務も事業も安定している一人前の会社が余力でやるものだ、と。

しかし、私は経営者としても一人の市民としても、自分たちの判断と行動が間違っているとは思わない。「一人前至上主義」に取りつかれた人の言葉には耳を貸さない。なぜならば、仕事で真の成功を目指すためには『「社会を思う人になる」が先、「一人前になる」はあと』が正しいと信じて疑わないからだ。人や社会を思い、行動できる人や会社だからこそ、人や社会は一人前になるよう導いてくれる。そう考えるほうがスッキリする。

キャリアパス、職能の獲得、収入の安定……悩みは尽きず、自分はまだまだ半人前だと落ち込むことはあるだろう。まずは自分を何とかしろ、人や社会のことなんて考えるなと圧力がかかることもあるだろう。でも、こう信じてほしい。それは逆だ。人や社会のことを思えるあなただからこそ評価され、招かれ、さらなる成長の機会が訪れる――。

「まずは自分が一人前になるために」と考えて努力する姿は、咎められる筋合いのものではないが見とれるような魅力もない。しかし、たとえ未熟であっても、人や社会のことを思う気持ちを胸に一人前になろうと学び、働く人の姿は美しい。

幸い世界のビジネス・トレンドはこの方向に流れ始めている。どんなに稼ぐ力がある会社でも、社会や環境に配慮がないなら退場を宣告される。個人も同じだ。評価されるには経験や資格、実績だけでは足りない。ボランティアなどの具体的な活動もそうだが、それ以前のところで「人や社会を思う人であるか」が問われる。そうであれば仕事はまだ半人前でも評価される。

私はあと6年ほどで高齢者の仲間入りをするが、この考え方を絶対に変えない。「人や社会を思う人」を評価し、応援したい。同時に自らもそう見なされたい。

この話、皆さんはどう思われるだろうか。異論や反論も大歓迎。ぜひコメントをいただきたい。

2023年が、皆さんにとって大きな飛躍の年となりますように。

◆J-Anime Stream for Ukraine

http://stream.jvtacademy.com/

◆WATCH 2022 WINTER

http://www.watch-sdgs.com/

ちょっとした感想やコメントでもお気軽に。

メールをもらうと元気がでます!

niiraアットマークjvtacademy.com

※アットマークを@に置き換えてください。

————————————————–

Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)

学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。

————————————————–

Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ

https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/

2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓

https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

◆【入学をご検討中の方対象】

映像翻訳のことが詳しくわかる無料リモートイベントへ!※英語力不問

※詳細・お申し込みはこちら

◆【映像翻訳をエンタメのロサンゼルスで学びたい方】

ロサンゼルス校のマネージャーによる「リモート留学相談会」

※詳細・お申し込みはこちら

Tipping Point Returns Vol.24 ■フリーランスの「ほんとうの適性」って何だろう?

20年前、私はこの連載Tipping Pointで『がんばれ! フリーエージェント(※)』と題したコラムを書いた。その最後はこんな言葉で結ばれている。(※今のフリーランスと同じ意味で用いている)

フリーエージェントという生き方への関心は、日本でも年々高まりつつあります。将来的には国や自治体も支援に乗り出すことでしょう。しかし、そんなものを当てにするようではフリーエージェントの名が廃(すた)ります。

私は職業人としての人生の大半がそうであったように、フリーエージェントという生き方が大いに気に入っています。自分が気に入っているから、年齢も性別も性格も背景も超えたところで、この生き方を目指す人を応援したいのです。

がんばれ!フリーエージェント!

将来的には国や自治体も支援に乗り出すことでしょう――。この願いは現実となり、新聞やネット、テレビのニュースで「フリーランス」という言葉を目にするのは当たり前になった。フリーランスという働き方を巡る法制度の改革や企業が副業を認める動き、同時にフリーランスゆえの課題や諸問題も連日報じられている。

ならば今、20年前に私が願った社会が到来したのか?

答えは半分イエスであり、半分ノーだ。

フリーランスの絶対数の増加はもちろん、メガバンクや日本を代表するメディア企業でも「副業」が認められたと聞く。フリーランス保険なる商品がテレビコマーシャルで流れ、国や団体による新たな支援策の検討も活発だ。20年前の「会社を辞めてフリーになるよと言ったら親が泣いた」なんて時代は過ぎ去ったように見える。だから半分イエス。

しかし、「そんなものを当てにするようではフリーエージェントの名が廃(すた)ります」という部分は悩ましい。近年の状況を見ると、フリーランスを目指している人、職を転じて間もない人たちからの「国はもっと守ってくれないのか」「優遇制度やセイフティネットが足りない」という声は、むしろ高まっているように見える。だから半分ノー。

もちろんフリーランスを守る制度や優遇措置はあるべきだ。私が問題だと感じているのはそれらを「当てにする」という部分である。フリーランスが制度や優遇措置を活用してリスクをヘッジし、より良い仕事を行うのはもちろん正しい。しかし「それらを当てにしなければフリーランスとしてはやっていけない(食べていけない)」という考え方はどうか。私ははっきり言って反対だ。万が一それがフリーランスを目指す人のデフォルト(初期設定)になれば、社会の中で「当てにする人の集団」たるフリーランスの位置づけはとても低いものになる。つまり報酬も上がらない。

そんな人は、そもそもフリーランスの適性がない。向いていないのだ。

ここで、米国などフリーランス先進国での定義をいま一度確認しておこう。

「一つの企業や団体と長期間にわたる被雇用契約を結ばずに『スキルに裏打ちされた独立自営の精神』に従って、自らの能力を最大限に活かせる職場を社会に広く求めることができる人材」。

独立自営の精神。他者と協力し協働はするが、守ってもらうことを渇望し、優遇されることを「当てにする」ことはない。独立自営の精神を表現するなら「自律し、自立できること」。それこそがフリーランスの唯一無二と言ってよい適性である。

例えば、2023年に導入予定のインボイス制度を巡る世論を見てほしい。ネットなどで調べればわかるが「インボイス制度はフリーランスが損をするひどい制度だ!」「弱い者いじめだ!」という声が大勢を占める。か弱いフリーランスから消費税をむしり取るのかという主張が正論として罷り通っている。

私はそうは思わない。むしろなぜ「フリーランスで稼ぎが1,000万円に満たない人は消費税を納めなくていいからポケットに入れときなさいよ」などという優遇措置が、今日まで維持されてきたのか不思議に思う。消費税未納を当てにした考え方だからだ。

繰り返すが、フリーランスを守る制度や優遇措置は存在するべきだ。ただし、社会的合理性を有し、本来フリーランスの適性がないような人が「当てにする」ことで居座ったり、うまい汁を吸ったりするような、ゆがんだ制度ではないことが絶対条件だ。

そういった意味で、「自律と自立」こそがフリーランスの真の適性でありプライドであると信じて疑わない私にとって、昨今のフリーランスブームには危険な側面があるように見える。

ではなぜ本来適性のない、あるいは努力してそれを身につけようとしない人がフリーランスを目指したり、フリーランスであり続けようとしたりするのか。

原因の一つは、入り口のところでのミスリードにあると思う。例えば、(自分にフリーランスの適性があるか?)と考える多くの人が、ネットで「フリーランスの適性」を検索し「フリーランス適性診断」を受けている現実がある。ちょっと調べただけで、そんなサイトが次から次へと出てきて、こんなふうに「適性」を説いている。

<あなたに向くのは、独りで実力を発揮できる自由型?協調性抜群の企業型?「フリーランサー適性チェック」>

Q1. フリーランスになる前の準備として、次のうち一番大事なことは?

・独立開業セミナーなどに通って知識をつける

・とりあえず会社員になって仕事に必要なスキルを身につける

・とにかく幅広く人脈をつくっておく

・仕事がなくても困らないくらいの貯金をしておく

はっきり言う。どれも単なる行動の選択肢にすぎず「適性」と呼べるものではない。書いてある通りにやった一流のプロもいるだろう。しかし、何一つ当てはまらない一流もいることを私は知っている。

さらにはこんな提案をするサイトもある。

<実は、フリーに向くのはこんな人>

向き不向きの見極めが大切!フリーに向くタイプとは? 独立してから実感する、ここが案外重要!というポイントをまとめてみました。“フリーでやっていけるかどうか…”“独立したものの自分はフリーに向いているのかどうか…”と迷っている方の参考にしていただければと思います。

・1人で居ることを寂しいとは思わない

・好奇心が旺盛で人に会うのが楽しい

・切り換えが早い

・人に頭が下げられる

・負けず嫌い

・・・・・

絶句…。特に「言葉のプロ」を目指す人にとっては、どうでもいい診断項目ばかりだ。自律、自立したフリーランスだって1人は寂しいよ。楽しくなくたって必要なら人に会うよ。切り換えがなかなかできなくて執着しちゃうプロは案外多いよ。むやみに人に頭を下げていると、逆に軽くみられちゃうよ…。これを「適性」とするミスリードによって、お上(かみ)の施しを「当てにする」ような人が出てくるのもいたしかたないのかな、とも思う。

ほとんどのサイトは人材会社が運営していたり、その先でリンクしたりするもので、ほんとうの目的は転職を促して自社サービスへの登録に導くものだ。それが悪いと言っているわけではない。そういう目的で「適性」と称し、提案しているだけなのだから、朝の情報番組の「今日の占い」程度にとらえて楽しめばいい。

このコラムを読んでいただいている皆さんには、ぜひ「自律、自立の人」であってほしい。ブームの中で花盛りのミスリードには耳を傾けないでほしい。真の適性を持つ人、身につけようとしている人であってほしい。

8月10日(水)、特別セミナー「フリーランスの新・常識 2022 夏 ~‘今まで通り’が生む大失敗!? 乗り越えるための10の知識」に登壇予定だ。インボイス制度への対処法やSNSの活用法など新しい事例について話すが、根底には、ここで論じた「適性の意味を正しくとらえたうえで、自身の今を見つめ直してみよう」という思いがある。自律と自立という真の適性についても触れる。

ぜひ一緒に考えてみたい。

ちょっとした感想やコメントでもお気軽に。

メールをもらうと元気がでます!

niiraアットマークjvtacademy.com

※アットマークを@に置き換えてください。

————————————————–

Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)

学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。

————————————————–

Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ

https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/

2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓

https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

◆【入学をご検討中の方対象】

映像翻訳のことが詳しくわかる無料リモートイベントへ!※英語力不問

※詳細・お申し込みはこちら

◆【映像翻訳をエンタメのロサンゼルスで学びたい方】

ロサンゼルス校のマネージャーによる「リモート留学相談会」

※詳細・お申し込みはこちら

Tipping Point Returns Vol.23 ■新しい「営業」の時代を楽しもう

「営業」の時代が到来した――。

あの手この手で接待に奔走し、売上表を眺めては一喜一憂する企業戦士…。そんなイメージの「営業」がビジネス社会で大事な役割を担っているのは確かだ。しかし、ここで話したいのは、それとは違う、新しい時代の「仕事のとり方」のこと。特にフリーランスやフリーランスを目指す人には知ってほしい。

「営業とは、自分が評価されるために何かをすること」

これが、私が新たに据えている定義だ。コロナ禍を経て確信に至り、今年からは「フリーランサーの働き方」を教える授業でも話している。当たり前の定義のように見えるかもしれないが、実はそうではない。

まず、「何かをすること」って、ざっくりとし過ぎていないか。いや、これでいい。映像翻訳者の例で話そう。「こんな仕事を請け負った」、「こんな勉強をして新たな知識を身につけた」などはもちろん含まれる。でもこれからは、それだけでは足りない。

本、映画、ドラマ、セミナーからあなたは何を学んだのか、何を感じ取ったのか?

旅先で何を発見したのか?

何に愛情を注ぎ、何を大切にしているのか?

本業のほかに表現していることは何か?

世界、地域社会、ビジネス社会、家族などについてどんな価値観をもっているのか?

自分と社会が持続するために何を心がけ、何をしているのか?

「何かをすること」とはこれらすべてを指す。新たな時代の「営業」とはそういうものだと私は信じている。「営業」の目的をすり替える気はない。営業の成果は仕事を受注して対価を得ることに決まっている。言葉としては好きではないが「稼ぐための活動」である。

「読書」を例に挙げよう。あなたが素晴らしい本に出会い、それによって新たな技能や価値観を得たとする。あなた自身はそれが自分の仕事力を向上させたと確信している。しかし、従来型の営業にそれを活かすのは難しい。履歴・職歴などを記した定型のレジュメに示せるのはせいぜい「趣味/読書」。追記できてもジャンルくらいだろう。「志望動機」の欄があっても、一冊の本との出会いと思いの深さを書き上げられるほど、文字数は取れない。

直接話すという手はある。しかし、初対面の相手や仕事を依頼されたい相手に対面して好きな本についてたっぷり語れる時間などほぼない。腕の立つ営業職に就く人が身近にいたらきっとこう言うはずだ。「顧客に好きな本について語るなんて、何度通ってもそこまでいくのは稀」。

でも、「新しい営業」はそれを可能にする。SNSやブログで、丁寧に、しっかりと語ればよいのだ。

背景には、デジタル化による社会のドラスティックな変化がある。昭和や平成を知る私が一番驚いたのは「赤の他人が書いたり映したりしたもの(コンテンツ)を積極的に見に行く、取りに行くという行為が世界中で定着したこと」。時間消費という観点で見れば、睡眠や就業(学習)に次いで3番目だという人はもはや珍しくない。ビジネス社会では、気になる会社があればホームぺージを読み込むのは常識だし、社長のブログがリンクされていれば(されていなくても)目を通すのが常識だ。会社と個人、個人と個人の関係でも同じことが言える。

つまり「他者が作成したデジタル・コンテンツを評価し、つながりを持つか持たないかを日常的かつ能動的に判断する習慣」が生まれたのだ。これが現代人、特に若い世代のナイーブ(純粋)さや繊細さを過剰に刺激して様々な問題が生まれているという側面もある。だが、そのあたりは社会学者や心理学者の研究を待とう。

話を営業に戻す。仕事を得る、継続するためには「(高く)評価されること」が不可欠だ。評価を得るための「何か」、あなたの切り札や隠し玉、武器までも含めて、それらの優位性はSNSやブログ、その他のデジタルプラットフォーム上で、指先一つで表現できる。しかも、それを見つけよう、評価に用いようとする外の世界があり、その中には今はまだ見ぬ顧客もいる――。

SDGsが叫ばれる今、仕事とは無縁だと思って続けていたあなたの小さな善行や社会貢献さえも、新たな顧客との出会いを生む可能性をもつ。正しい考えを抱き、自分と社会を思いながら生きている人、それをデジタルの領域で表現しようと努めている人は、それだけで評価が上がる。懸命に、でも目立つことなく働いてきた人なら、その事実や思いを綴るだけでもいい。必ず読んで、あなたを評価する人はいる。少なくとも私はそう努力する。

裏返せば、仕事には関係ないからとSNSで好き勝手なことを言うのはNGだ。いくら実績があっても、技術を持っていても評価を下げる。また、過去に褒められないことをしたりした人は要注意かもしれない。デジタルの世界では何らかのかたちで悪事が露見し、営業においてハンデとなることはあり得る。このコラムの読者が心配するような話ではないが、念のため。

もし「自分には書けることがない」という人がいても落ち込む必要はない。これから書くことを一つずつ作っていけばいいだけだ。むしろ楽しみが増えたと考えてほしい。

私は語学に打ち込んでいる人、言葉を編む仕事をする人、目指す人が好きだ。自分の内面とじっくり向き合い、社会(他者)の内面に寄り添える資質を備えた人が多いからだ。そして、そういう人の弱点とされた「昭和的なアクティブな営業」はもはや不要になった。そう言える時代になったことはうれしい。

静かな人でいい。人見知りでも問題ない。人間関係における消極性、内向性はもはや「営業」における欠点ではあり得ない。ただし、優位性を表現することを忘れずに。それができれば「営業」も一流だ。常に良い仕事と出会い、途切れない。私はそう信じている。

ちょっとした感想やコメントでもお気軽に。

メールをもらうと元気がでます!

niiraアットマークjvtacademy.com

※アットマークを@に置き換えてください。

————————————————–

Tipping Point Returns by 新楽直樹(JVTAグループ代表)

学校代表・新楽直樹のコラム。映像翻訳者はもちろん、自立したプロフェッショナルはどうあるべきかを自身の経験から綴ります。気になる映画やテレビ番組、お薦めの本などについてのコメントも。ふと出会う小さな発見や気づきが、何かにつながって…。

————————————————–

Tipping Point Returnsのバックナンバーはコチラ

https://www.jvta.net/blog/tipping-point/returns/

2002-2012年「Tipping Point」のバックナンバーの一部はコチラで読めます↓

https://www.jvtacademy.com/blog/tippingpoint/

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

◆【入学をご検討中の方対象】

映像翻訳のことが詳しくわかる無料リモートイベントへ!※英語力不問

※詳細・お申し込みはこちら

◆【映像翻訳をエンタメのロサンゼルスで学びたい方】

ロサンゼルス校のマネージャーによる「リモート留学相談会」

※詳細・お申し込みはこちら

【JVTA代表 新楽直樹コラム】Tipping Point Returns